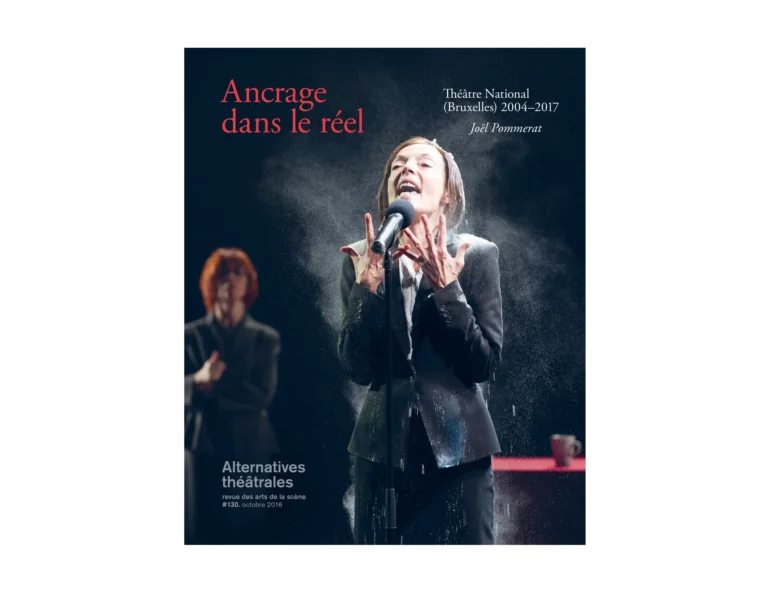

Déflagrations de canons, débordements de l’Assemblée et virulences de la foule : Ça ira (1) Fin de Louis plonge le spectateur dans une expérience immersive du son. Joël Pommerat donne à voir autant qu’à entendre le processus révolutionnaire en marche. Dans une esthétique où la musique cède la place à la voix, la parole s’impose à l’aide des micros, et si les motifs sonores chers à l’esthétique de Pommerat sont présents, ils n’en sont pas moins revisités. François Leymarie, créateur son de la Compagnie Louis Brouillard depuis 1993, nous raconte, à la lumière des pièces précédentes, le processus de création sonore.

Démultiplier les voix

As Comment a débuté pour vous le processus de création de Ça ira (1) Fin de Louis ?

Fl Joël m’a téléphoné environ deux ans avant le début de la création. Il s’interrogeait à divers sujets : comment penser le son dans la perspective de représenter la foule au théâtre ? Comment donner à entendre et trouver le réalisme de la multitude, même avec peu de comédiens, ou plutôt, était-il possible de tricher avec le son pour atteindre une multitude de voix ? Ces questions faisaient écho à une recherche sur la voix que nous avions déjà entamée à l’IRCAM1 avec Olivier Warusfel et Manuel Poletti. Nous avons donc tenté de résoudre une demande très précise de Joël, comment faire entendre une voix à un endroit précis du gradin sans pour autant que ça soit une personne physique. Il voulait que ces voix puissent être perçues comme très localisées par le spectateur, pour qu’il tourne la tête vers quelqu’un qui serait en train de parler.

As Dans quelle(s) direction(s) avez-vous cheminé pour résoudre cette question ?

Fl Nous avons fait plusieurs tentatives : la première avec un système développé par l’IRCAM qui s’appelle le WFS. Pour vous donner une image concrète, c’est comme un objet sonore, une source reconstruite à un endroit localisé de la salle, une sorte d’holophonie2. Mais ce système, très utilisé pour la diffusion de la musique classique ou contemporaine, est complexe et difficilement transposable au théâtre, sans cesse en mouvement. Nous avons ensuite pensé à mettre des enceintes à la place d’un spectateur, c’est-à-dire qu’en vous asseyant dans la salle, vous pouviez avoir un voisin avec un chapeau étrange, et ce serait en réalité un haut-parleur déguisé. Cette solution fonctionnait mais était loin de donner l’idée de la multitude sonore. Joël a ensuite eu une idée aussi géniale qu’évidente : faire appel à des forces vives. Ce sont des gens volontaires, qui viennent en plus des comédiens, qui ont accepté de jouer le jeu et de venir à des répétitions. Tout était donc basé sur la réalité sonore de la présence multiple dans l’assemblée, ce qui revient à exploiter le réalisme de l’humain, la présence humaine.

As Le rôle du collectif est puissant dans Ça ira (1) Fin de Louis. Le spectateur est placé en immersion, les voix viennent de tous les côtés de la salle.

Fl Joël imaginait mal présenter l’action de manière frontale sur le plateau, cela ne correspondait pas à l’idée de foule autour de l’assemblée et de menace du peuple. Il a très vite pensé à cet aspect d’immersion du public, pour l’associer le plus possible à l’action et qu’il se sente englobé dans ce processus révolutionnaire.

Des voix, des micros

As Pendant les répétitions, en quoi a consisté le travail sur la voix ?

Fl Les comédiens étaient obligés de parler fort pour être dans l’effervescence de la Révolution, ce qui implique une manière particulière de porter la voix, très différente des autres spectacles. Dans les pièces précédentes, le contenu était plus intime, il n’y avait pas la même problématique de jeu entre comédiens et de puissance vocale.

As On est très habitué dans l’esthétique de Joël Pommerat à la sonorisation des voix, par l’intermédiaire des micros HF que les acteurs portent sur la joue, des micros à mains que l’on retrouve entre autres avec les rôles de narrateur dans Je tremble 1 et 2 (2007), Cendrillon (2011). Dans ce spectacle, le micro est toujours très présent, mais son utilisation semble renouvelée avec la place dominante du micro sur pied.

Fl Il y a toujours des micros, partout ! (Rires) Utiliser le micro sur pied, c’est une manière contemporaine d’imposer la parole. À l’époque, les assemblées avaient souvent lieu dans des salles très bruyantes qui résonnent. On pouvait entendre des cris perçants, des phrases inaudibles. Il y avait même une agressivité qui venait simplement exprimer des rapports de force, des enjeux de groupe. La voix était alors une manière d’exprimer la présence dans un contexte où il restait difficile de se faire entendre. D’autre part, pour les scènes plus cadrées, plus resserrées, nous avons fait le choix de garder le petit micro HF, très utile pour gagner en précision dans l’intelligibilité des voix.

As Comment les comédiens se sont-ils appropriés ce micro sur pied ?