Je n’étais plus directeur du Théâtre National de Strasbourg. Mon successeur, tardivement désigné, régnait déjà sur le premier étage. De son bureau sortaient de temps à autre, furieux ou défaits, mes collaborateurs congédiés. Je me cantonnais au rez-dechaussée, niveau du plateau, où je répétais sans relâche. Il avait été convenu que je mettrais en scène les spectacles annoncés pour la saison, qu’il n’était plus temps de bouleverser. Climat électrique, on l’imagine.

J’enrageais. Mes proches, les comédiens de la troupe, enragaient avec moi. La colère nous portait. Le travail avançait vite et bien. Dans ce travail, sous cette colère, il y avait du bonheur. Mais le bonheur ne se connaît qu’au passé.

Un beau dimanche de printemps 94, m’arrachant aux répétitions d’un Marivaux, je pris en gare de Strasbourg le train de 9h57. J’étais attendu à Bruxelles-Nord. Sans doute ce voyage, projeté depuis quelques mois, était-il l’un des secrets, non le moindre, qui m’aidaient à ne pas sombrer. En ce matin d’avril, par exception, un peu d’euphorie, au présent.

Nous avions, ces dernières années, Philippe van Kessel et moi, confirmé puis resserré les liens d’amitié qui unissaient le T.N.S. au Théâtre National de la Communauté française de Belgique. Phèdre avait été accueillie place Rogier, non sans risque, bien accueillie, non sans combat. Germania, Mort à Berlin, un superbe Heiner Müller, avait captivé le public strasbourgeois : une farce tragique insolemment et savamment torchée, une toile fauve ; le théâtre en activité, comme on le dit d’un volcan. Nous avions co-produit l’un des grands romans goldoniens, Bettina, qu’avait mis en scène Jean-Claude Berutti. L’étape suivante ? Un classique français, un Corneille peut-être, qui me reviendrait.

Mais je me retrouvais « metteur en scène indépendant », le ministre m’avait rendu « ma liberté de créateur », plus de feu, plus de lieu. Il n’était donc plus question d’approfondir le cousinage T.N.B. — T.N.S. Philippe van Kessel avait mille raisons de laisser tomber. Sa fidélité, son courage, sa conviction en trouvèrent d’autres pour maintenir.

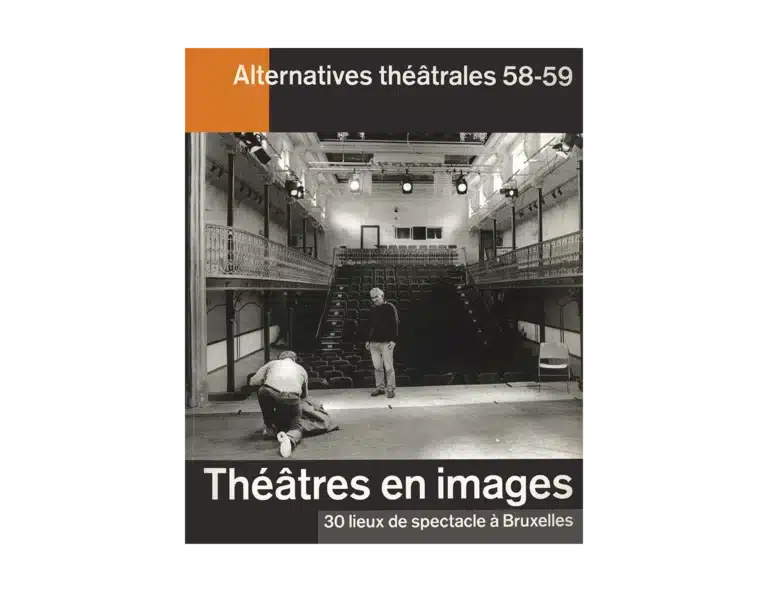

Sur le quai de Bruxelles-Nord me guettait donc le complice de ces premières heures : Alfredo Canavate, l’œil et le poil noirs d’Espagne, le sourire et la voix philosophiquement belges. Quelques propos et voici le théâtre. Au revers de l’énorme bâtisse, dans la galerie, s’ouvrait une haute vitrine où, rouge-sang, bleu-nuit, d’affriolantes dentelles, gaines, soutiens-gorges, s’offraient aux filles court-vêtues et bottées haut qui stationnaient sur le trottoir d’en face, près d’une enseigne lumineuse — Babylon Show — en grandes lettres cursives. Quelques pas sous le béton rongé, un mur suant d’affiches nouvellement collées, une porte vitrée, un bonjour cordial, ascenseur, couloirs, clair labyrinthe, la propreté d’un beau navire. Présentations. Regards souriants et attentifs. L’art de prendre le temps qu’il faut pour que ce sourire et cette attention outrepassent d’emblée les conventions de politesse, dégagent de la chaleur vraie. Nous sommes bien en Belgique : le travail presse, la journée sera longue, mais le surmenage ne se donne pas en spectacle. Puis : le bar — briques, ciment, cuir et métal — immense. Puis : ciel étoilé surplombant trois lourdes vagues de très orangées haut parterre, corbeille et balcon — — la grande salle, immense. Et ces corridors, ces escaliers, ces vestiaires, immenses eux aussi. Grande salle, foyer, corridors, déserts à l’heure de ce premier aperçu, me contaient leur histoire. Histoire déjà connue : nous avons vécu la même de l’autre côté de la frontière. Quant à sa jauge réelle, cette grande salle est actuelle. Sa jauge imaginaire est d’un autre temps. L’architecte avait alors mission de rêver l’avenir, cet avenir que l’on croyait proche : un peuple entier fêtant Shakespeare. Et je me prenais à penser au directeur de ce théâtre, attelé à ce rêve-là, rêve cadré maintenant par un cahier des charges extraordinairement minutieux. Rêve qui a longtemps plané sur sa lancée avant de se poser à l’horizon et de se coincer dans les textes. Le chemin sera plus long que prévu. Il faudra jouer sur le décalage, le contrepied, prendre des détours, buissonner, surprendre l’éveil du printemps.

À preuve, entre autres, ces « bulles » du cinquantenaire, authentique ébullition dont, plus tard, je serai témoin.

À l’orée des années soixante, c’était déjà clair : autre chose se faisait jour, quelque chose d’insaisissable et de nombreux, dont il fallait tenir compte. Dans l’ombre de la grande, et en même temps qu’elle, était inaugurée une petite salle. Un laboratoire pensait-on, un espace modulable, capable de s’harmoniser à toute sorte de recherches. S’agit-il encore « d’harmonies » ? Mieux vaut dire aujourd’hui : gradins pentus étreignant la scène, un lieu d’intimité, de danger, un lieu qui n’est pas celui du chef‑d’œuvre obligatoire, de l’échange codifié, du triomphe annoncé, mais celui plutôt de l’avènement — voyez comme en parle Brook. Un lieu trop petit pour ses triomphes : à preuve, j’en serai plus tard le témoin, ces beaux soirs, il y en eut beaucoup, où l’on s’entassait sur les marches.

N’anticipons pas. J’en suis à ce premier jour, à cette première heure. Il s’agit d’auditionner. Auditionner ? J’aimerais mieux dire tendre la perche, saisie ou non, saisir ou ne pas saisir la perche tendue en retour, hasarder l’hypothèse d’une adoption réciproque, d’une amitié, sans quoi je ne saurais plus faire du théâtre. Ce soir-là, musant vers « l’îlot sacré », je me repassais le film de trois rencontres : Anne-Claire, Jean-Pierre Baudson, Frédéric Laurent.

Je débouchai sur la Grand-Place.

Le théâtre du dix-septième siècle, tache aveugle de notre pensée, s’est épanoui dans deux décors : celui de Versailles et celui-là. Le premier a connu de stupéfiantes folies, des débauches de musique et de couleurs, mais on n’a voulu en retenir, à l’usage des écoliers, que Bérénice et le Misanthrope. De ce qui s’est passé dans l’autre décor, on n’a tout simplement rien retenu. C’est le décor de Hardy, de Théophile, de Tristan, de Rotrou, de Mairet et de tant d’autres — et c’est encore celui de Corneille.

Il est une histoire que les gens de théâtre, dans les pays de langue française, semblent ne pas vouloir interroger. Les historiens de notre temps l’écrivent, les musiciens la pratiquent. C’est l’histoire de ces deux décors. Nos théâtres n’en ont cure. Tout se passe encore sur nos scènes comme dans les vieux manuels : Molière mis à part, le théâtre français classique y a pour fin Racine ; comme la vie, joyeusetés à part, a pour fin le jugement dernier. Comme si le point de vue normatif auquel nous avons renoncé en tant d’autres domaines ( et que nous n’oserions plus appliquer aux théâtres étrangers) s’imposait encore dans ce seul secteur : celui de la langue que nous parlons et de son patrimoine dramatique. Ici : lumière, civilisation. Et là : ténèbres, barbarie. Décollons ces étiquettes, inscrivons notre théâtre dans le concert européen. A l’initiative de Philippe van Kessel, un peu de ce travail va se faire ici, au T.N.B., non loin de ces pavés luisants, de ces façades miroitantes, de ces ors semés dans la nuit.

D’autres voyages, accompagnés bientôt : Jonathan Duverger, puis Éric Talmant et Patrice Cauchetier, puis Bruno Boyer, puis Suzanne Pisteur et Daniel Blanc, puis Nicolas de Lajartre. Au plateau, autour de Michel Dailly et de Robert Delepierre ; aux ateliers, autour de Charles Boon et de Cari Doumont, autour d’Éliane et de Robert Clément ; à la lumière et au son, autour de Frank Helskens et de Lorenzo Chiandotto, les équipes se révélaient vite : motivées, amicales, exigeantes. Et d’autres rencontres : comédiennes et comédiens. Candy Saulnier, Patricia Berti, Véronique Willemaers, Stéphane Fauville, auxquels s’adjoindrait bientôt François Frapier, compagnon de longue date. Plus tard d’autres comédiens belges : Marc Schreiber, Sandrine Bonjean, Marie-Ange Dutheil, Colette Emmanuelle — et français : Catherine Delattres, Bernard Waver, Didier Niverd, Antoine Girard.

Ce qui s’ébauchait là, au sein du National, comment imaginer que c’étaient les quatre saisons à venir ? Philippe van Kessel et Yannic Mancel le pressentaient peut-être, le désiraient, le voulaient. Mais l’avenir n’était pas notre enjeu, la durée viendrait d’elle-même, sans contrat de mariage. Ces contours ne se dessinaient qu’en pointillé. Les rebonds, s’il fallait rebondir, ne seraient pas prémédités. Ils résulteraient organiquement des expériences vécues durant les premières séries du Menteur au Théâtre National puis à Paris, à l’Athénée Louis Jouvet, chez Patrice Martinet, fidèle partenaire de nos aventures. Evidence ? Que nous n’avions nulle envie de nous séparer. Évidence ? Qu’il était impossible de quitter Corneille. Nous séparer ? C’eût été renoncer à ce que nous sentions prêt d’advenir : le jeu d’ensemble. Quitter Corneille ? C’eût été renoncer aux bénéfices d’un apprentissage qui devait déboucher sur la liberté. Curieux alliage, et rare, et passionnant : les moyens et les forces d’une institution majeure ; la fragilité et la concentration d’une jeune compagnie ; le champ de recherche et l’objectif d’un atelier théâtral.

«COMME ÇA tu auras même un héritier, dit Könik. Oui, dit Avar s'étirant, il n'est pas dans les intentions de…