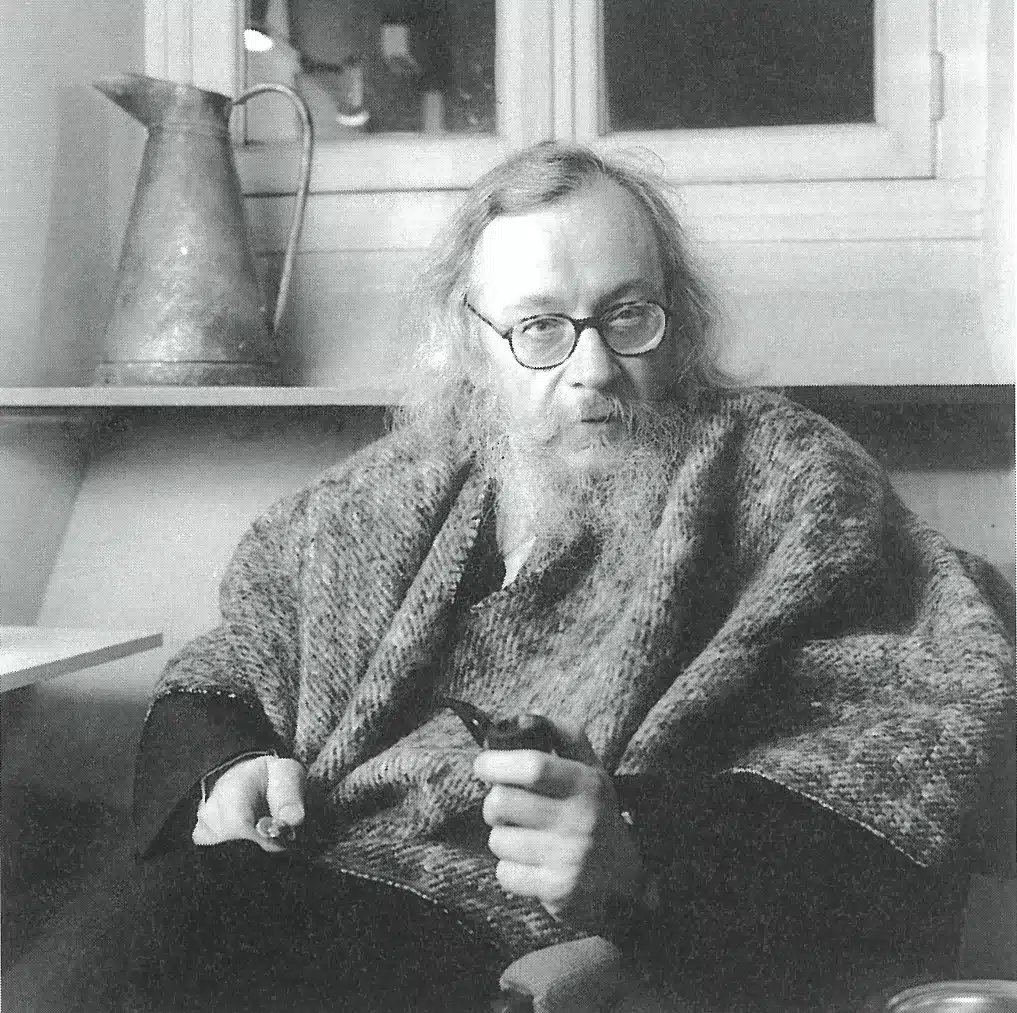

GROTOWSKI EST MORT plusieurs fois, car, plus que nul autre artiste, il a disparu de plus en plus au terme de chaque cycle, pour abandonner progressivement le théâtre, le monde. Malgré cela, nous savions qu’il était encore ici, et cette seule pensée nous réconfortait. En Chine, les sages en rébellion contre le pouvoir en place n’engageaient pas directement le combat, mais partaient à la montagne en guise de dissidence et c’est ainsi que le peuple interprétait leur geste, geste de rupture et stratégie de survie. Grotowski s’est toujours éloigné, mais nous étions quelques uns à ne pas oublier qu’il était là, toujours sur le chemin de départ. Mais encore là… En 1997, le jour de Noël, disparaissait brutalement Strehler, en ce début d’année 1999, c’est Grotowski qui meurt. La scène se vide, les maîtres s’en vont. Bon voyage ! Mais nous, pour résister, nous avons besoin d’autres astres. Où sont-ils ? Quand se lèveront-ils ? Pour qui ?

Grotowski a incarné une alternative radicale avec tout ce que cela suppose comme révolte sans pour autant en adopter les modes habituels d’expression. Dans cette figure exemplaire des années 60, la révolte se charge des vertus de l’ordre et du système. Il se dérobe au chaos et à tout autre romantisme de la rébellion, afin de procéder méthodiquement à la mise en cause généralisée du théâtre sans laquelle sa pensée ne peut s’affirmer ni sa pratique se constituer. D’emblée Grotowski procède 144 negativa — formule qui lui est chère — afin d’éliminer les sédiments déposés sur ce qui constitue le but de sa quête, le noyau de l’activité théâtrale comprise comme activité de désobéissance physique à l’égard de tout ce qui parasite le dialogue entre l’acteur et le spectateur. De cet échange-là, direct, personnalisé, en rien médiatisé, Grotowski fait le fondement du théâtre, sa raison et sa spécificité. Pour y parvenir, il faut contester les données héritées d’un théâtre soumis à une tradition littéraire et dominé par l’expression psychologique. Il faut savoir renaître.

Grotowski, par sa passion pour un théâtre de l’extrême, s’est placé dans la filiation des romantiques polonais, de leur désir sacrificiel qui, forcément, devait les ériger en victimes expiatoires. Victimes de l’histoire, victimes de leur art. Grotowski a participé de ce double statut. Mais, à travers Le temps, l’héroïsme s’est accompagné d’une propension pour la stratégie, indispensable à l’homme de théâtre en quête d’une pratique collective à même de s’exercer publiquement. Parce que, pour exister, il ne pouvait pas être aussi solitaire que les créateurs dont il se réclamait, Grotowski a relié à l’intransigeance artistique la ruse politique. Mais en même temps il a veillé à ce que jamais l’art de la survie ne l’emporte sur la raison de la survie. Grotowski a su être également Lao-tseu retiré dans la fôret et Confucius, manipulateur adroit. S’il a pu durer c’est parce qu’il a su être double.

Grotowski a été un apôtre de la polémique, non seulement théâtrale, car il s’est attaqué aux valeurs institutionnelles, de l’état ou de l’église, en procédant à leur retournement carnavalesque. Il incarne la figure d’un mystique hérétique et c’est ainsi qu’il fut identifié aussi bien par le parti communiste que par l’église catholique. À jamais irrécupérable. Ni par Rome, ni par Moscou. Au zénith de sa vie, las de l’art, il a pris de plus en plus des chemins qui le conduisaient ailleurs, qui s’enfonçaient dans la fôret ou se perdaient dans le sable. Mais n’a‑t-il pas rappelé que dans le désert ouzbek là où la rivière Merl disparaît une oasis fleurit ?

Grotowski est un Cézanne du théâtre. Pareil au maître d’Aix-en-Provence il s’est proposé d’atteindre, tel un autre Faust, l’éternité de l’instant. De même que Cézanne qui entendait conserver la vitalité de « l’impression » découverte par ses collègues parisiens en l’intégrant dans une forte organisation géométrique, Grotowski admettait l’éphémère de l’expression théâtrale à condition qu’elle soit articulée par une structure, par un « montage », aimait-il dire. La sincérité la plus totale doit s’accompagner de l’ordre Le plus strict. Mais « l’ordre » n’est pas assimilé, par Grotowski, à la « commande » intellectuelle qui lui répugne : chez lui il faut toujours organiser et non pas rationaliser l’aveu. Aveu d’un corps qui, selon le modèle oriental, ne se sent pas spolié de sa vérité s’il intègre un plan prédéterminé. LE PRINCE CONSTANT, son spectacle canonique, est la MONTAGNE SAINTE VICTOIRE du théâtre.

Grotowski a beaucoup parlé, en accompagnant son théâtre de commentaires, sorte d’hypertexte, qui a précisé les enjeux du combat et en même temps entretenu l’énergie de l’utopie. Il a toujours examiné l’acte accompli et dessiné la voie à suivre. Ses textes ont été également rétrospectifs et prospectifs. De cette ambivalence se nourrit leur impact.

Grotowski a constamment associé l’intransigeance esthétique et la rigueur éthique. Il voulait échapper aux accusations de duplicité que le théâtre subit et l’ériger en territoire de l’authenticité. Il a fait du théâtre pour dépasser le théâtre. « L’art comme véhicule » — disait Brook, en définissant mieux que quiconque l’effort grotowskien de ne pas produire des objets, mais d’entretenir des processus en mouvement. Et, il le dira lui aussi, le but consiste non pas à envisager un déplacement de l’énergie à sens unique, mais à double sens. Le corps s’emploie à assurer cette perpétuelle circulation. Et il peut le faire dans la mesure où il se constitue en une incandescence articulée.

Indifférent aux limites et réfractaire à la demimesure, Grotowski a toujours assimilé le travail à une pratique de l’excès. Dans son livre célèbre VERS UN THÉÂTRE PAUVRE ne dit-il pas que c’est seulement la chose inaccomplie qui fatigue, déçoit, dégrade tandis que la dévotion absolue régénère, renforce, réconforte ? Voilà la thérapie grotowskienne. Faire sienne cette phrase de l’Apocalypse :«Je te vomis parce que tu es tiède, ni chaud, ni froid ». Credo qui l’a guidé. Un acteur grotowskien me dit un jour : « Au Théâtre Laboratoire nous travaillions habités par la conviction de n’être jamais sur les marges, toujours au centre ». De cette centralité intérieure Grotowski lui-même ne s’est pas départi.