LE BEAU EN ART est souvent opposé au laid. La laideur prend parfois les traits de la vieillesse, de corps difformes ou fatigués par la débauche. C’est une des caractéristiques de l’œuvre de Goya où, dans un même tableau, la jeunesse et sa splendeur triomphante côtoient les corps décharnés des vieillards.

L’image éblouissante et son négatif pour toucher le spectateur, lui parler de sa lente dégradation, de sa finitude inéluctable.

Cette opposition beauté/laideur existe aussi dans l’œuvre de Paul Emond. La retrouver, c’est exécuter un travail de détective, de fin limier.

Car l’auteur a l’art de perdre le lecteur dans un labyrinthe de contradictions, dans l’enchevêtrement calculé des personnages.

Son écriture est un travail sur la variation, la reprise développée. Un motif isolé d’une séquence devient, par expansion, le thème fondamental d’un autre texte. En prenant comme dénominateur commun le corps dans ses apparences et ses fonctionnements, dans la vérité ou le mensonge du dire, le lecteur/spectateur peut trouver une porte de sortie, une explication : sa lecture particulière de l’œuvre.

Paul Emond ne nous introduit pas dans un paradis où la réalité organique n’existerait pas.

Dans notre univers, où les déodorants et les innombrables parfums dénient et suppriment nos odeurs corporelles, où la beauté, déifiée par les publicités et les magazines sont les seuls modèles possibles, où la petite pilule bleue supprime magiquement les difficultés sexuelles, Paul Emond nous montre dans son écriture ce que l’artifice et le simulacre cachent.

Si Le privé disparaît, puisque chacun raconte sa petite vie ; puisque l’inconscient s’expose dans les rêves étalés, l’auteur surenchérit et nous fait entrer dans l’intimité du corps jusqu’en son point le plus intime : l’intérieur. La laideur est ici inscrite dans le fonctionnement de la machine.

Ses dérèglements s’étalent sans pudeur dans le langage, dans la crudité des mots qu’il est souvent malséant de prononcer.

Certains personnages avouent leurs misères tristement humaines : odeurs, haleine et sueur pas toujours délicates ; bruits insolites, gargouillis digestifs, ronflements ; détails corporels obsédants, calvities, varices, caries ou autres verrues.

Ce sont de multiples éléments hétérogènes qui surgissent brusquement au cœur du dialogue comme une incongruité, une inconvenance, un désordre.

Le spectateur est déstabilisé, il sursaute, il sourit ou rit franchement.

Mais lorsque le rire s’éteint, il se trouve confronté à sa condition, à ce corps qui est aussi Le sien, qu’il n’a pas choisi, qu’il traîne, qu’il supporte, qu’il dénie ou qu’il sublime.

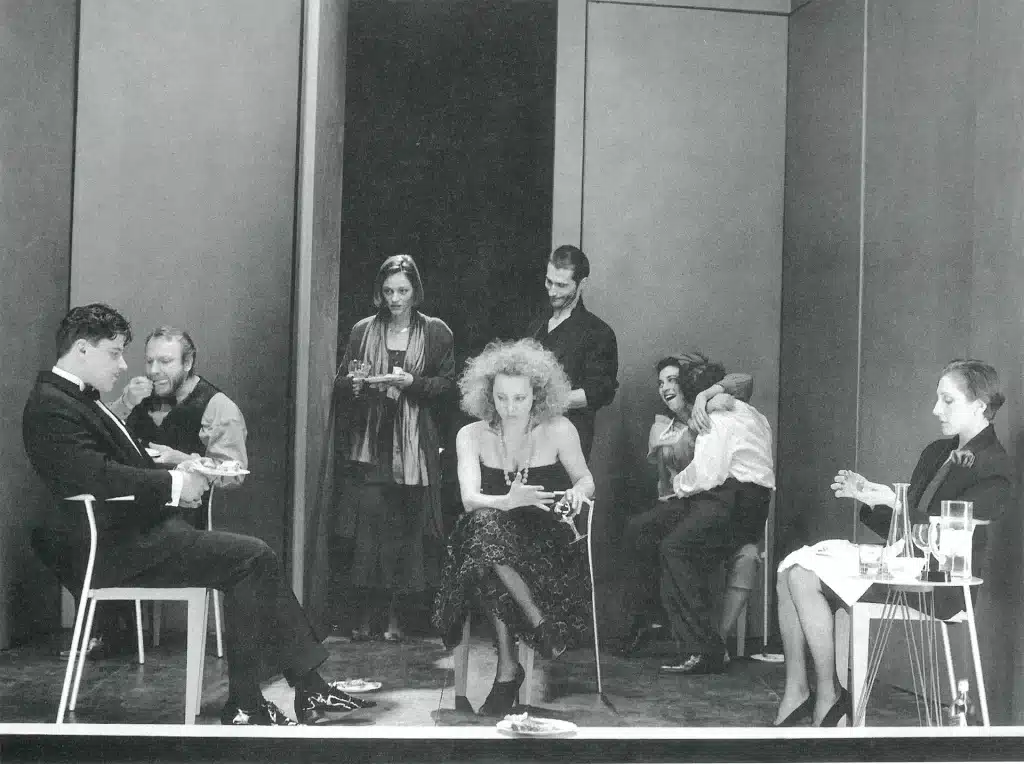

Curieusement, les personnages, dans un foisonnement verbal qui tourne à vide, parlent de leur corps sans inhibition.

L’image corporelle est vue, reconnue, désillusionnée.

L’auteur pousse parfois cette mise à nu jusqu’à l’obscène. La régression scatologique apparaît brusquement dans la banalité de la conversation.

« Tout à coup, il y a eu le cataclysme. La colique de nouveau. Comme un coup de fouet dans les entrailles. J’ai voulu repousser Richard, impossible, il était collé à moi. Et moi je ne pouvais plus me retenir. Les nerfs, on est toujours trahi par ses nerfs. Je me suis débattue, il ne comprenait pas, il ne me lâchait pas. Et je n’ai plus pu me retenir. Ça a fait un bruit terrible et brusquement, ça m’a coulé le long des jambes. » (MALAGA).

L’excrémentiel et la rencontre sexuelle vont ici de pair. L’un empêche la réalisation de l’autre dans sa plénitude.

Le corps sexuel est souvent marqué du sceau de la défaite.

Il n’existe que dans les limites de la castration et de l’impuissance mais le fait semble simple, tout aussi banal qu’une migraine.

Ici aussi, ces personnages sont désillusionnés, ils déballent leurs problèmes sans pudeur, sans gêne, comme s’ils voulaient, à tout jamais, se débarrasser de ce qui les brime : dire le manque pour l’exorciser.

Chacun en parle selon son type.

Certains se réfugient dans la vulgarité, dans le mépris affiché, admettent parfois leurs insuffisances avec calme, distanciation même.

D’autres avouent pathétiquement leur échec. Leurs discours dénoncent la violence des désirs inassouvis, la peur de l’autre et d’immenses frustrations.

«Entre une bonne bouffe et une bonne femme, remarquez que j’aurais tendance à choisir la bonne bouffe. Mais quand on peut prendre. » (CONVIVES).

«Si tu cherches à être savonnée par l’intérieur, ne compte pas sur moi, le père Lambert, il a la bannière en berne ! » (CONVIVES).

« Cela faisait des jours et des jours, vous savez, qu’elle me faisait attendre. Elle n’a même jamais voulu que je la touche. Même pas un baiser, même pas une caresse » (INACCESSIBLES AMOURS).

«Moi, je voulais l’embrasser, je n’avais jamais tenu une femme dans mes bras. » (INACCESSIBLES AMOURS).

«Tous des gros dégueulasses. Vous la mettre, tirer un maximum de coups dans toutes les positions et bonsoir, ni vu, ni connu » (INACCESSIBLES AMOURS).

«Moi, avec une femme, au bout de quelques jours, crac ! La débâcle » (CAPRICES D’IMAGES).

Le corps est personnage, il « dit » des choses, il ne nous renvoie pas à une « nature » mais à un arrière-plan familial, social, culturel.

La chair, ses imperfections et ses flascos résonnent comme une plainte informulée.

Ce n’est pas moi qui ne veut pas approcher, toucher l’autre, c’est mon corps, c’est lui le coupable !

Tout aussi coupable que les chats noirs du malheur ou les portes fermées inopinément, tout aussi coupable qu’une manifestation agricole qui vous retarde, l’échec sexuel est alors dû à une cause extérieure.

Tout aussi coupable que la mère castratrice, présente/absente ; que le père fuyard invétéré.

L’histoire familiale marque de son sceau tragique la relation à l’autre.

Tous ces personnages ne nous renvoient pas à une vie débordante, à une humanité gaie, capable de rire de ses travers et de ses faiblesses. Un malaise s’installe.

S’exposant sans pudeur, le personnage quitte toute intimité avec lui-même et conjure ainsi sa peur d’une intimité avec « l’autre ».

Tout homme, toute femme rêve pourtant de partager le plus intime avec l’être aimé.

Ah ! les beautés des câlins matinaux sur l’oreiller et de la salle de bain partagée !

Cette intimité-là, sublimée, est infiniment désirable mais aussi combien illusoire et dangereuse !

L’amour idéalise les partenaires.

Vivre à deux le terre à terre, les manies et les petits rituels, les déroutes du corps, c’est la dénudation totale face au regard de l’autre. Chacun découvre tout à coup les limites de l’être aimé et s’expose à la fuite du désir, à la fatalité de vivre comme frère et sœur. La plupart du temps, le couple s’en accommode. Mais dans la violence de la scène de ménage, tous ces petits détails transforment la réalité en enfer.

L’image de ces hommes et de ses femmes agressifs, attachés à des vétilles, à des reproches bénins est terrifiante.

Le corps-prison qui les tyrannise envahit l’espace de manière totalitaire. La hargne remplace la tendresse, la fuite remplace l’union, le processus de séduction ne s’ébranle plus, la sexualité se refuse.

La beauté, liée au désir, réside essentiellement dans l’apparence physique de certaines femmes.

Mais elle est parfois pervertie : par un détail saugrenu (un profil grec mais une bouche aux dents pourries), un détail moral (la fille de mauvaise vie).

Si rien ne vient détruire la perfection de l’image, la beauté féminine est dangereuse (l’homme devient un jouet) ou mortelle.

Elle stigmatise aussi les limites de l’artiste, il lui est impossible de l’emprisonner dans le portrait. Mais comme Paul Emond aime semer les embûches pour dérouter le lecteur, tout à coup, le pinceau d’un être muet, vu comme un asocial, la capture. un instant.

Trop éblouissante, elle s’évanouira dans les eaux du Grand Canal, comme la belle Tania s’enfuira des bras de Caracala.

La beauté est insaisissable, inaccessible.

La vie à deux est un enfer.

Tout est déception.

Que reste-t-il ? Parler, remplir le vide de l’existence par un bavardage incessant.