L’INTENTION de ce petit lexique serait de retracer par fragments le parcours psychodramatique qui mène les personnages de CAPRICES D’IMAGES au terme de leur aliénation ; de dessiner comme en pointillé le mouvement souterrain de leurs fuites et de leurs sujétions devant le quotidien oppressant d’un monde saturé d’images.

Le fantasme

Le fantasme est l’élément moteur de la progression dramatique de la pièce. La composition de CAPRICES D’IMAGES se laisse entièrement modeler par la puissance combinatoire du songe et de la fiction. Rêves et romans viennent s’immiscer à l’intérieur de la logique de la narration ;ils ouvrent en force l’espace imaginaire où peut se libérer, pour chacun des personnages, la dynamique de ses aspirations.

«Dans mes rêves, nous nous connaissons depuis toujours. »

«Il y a quelques jours, dans mon rêve, nous étions au Brésil. »

L’activité fantasmatique recompose à sa guise la diversité des éléments qui s’offrent à elle pour en varier la disposition et les couleurs. Marguerite et Ferdinand travaillent incessamment, et par touches successives, à l’élaboration d’un monde selon eux plus satisfaisant et plus beau. C’est le terme d’un arrangement idéal où chacun des objets de leur désir se trouve embelli, poudré, relevé d’un nouvel incarnat, conformé à l’ensemble de leur imagerie personnelle.

Le fantasme est de nature plastique ; il fait librement consister Le lieu du désir ; il en dresse Le tableau rêvé.

L’idéal de Marguerite trouve sa plénitude à travers le matiérage et la couleur de son portrait. Le discours est impropre, il manque sa cible. La saillie fait mouche.

La plainte

Jamais plus jamais désormais le désir ne se montrera dans sa nudité ; il signera en retour l’étendue de son insatisfaction.

Celui qui se plaint sait que l’expression intempestive de son désir sera immanquablement refoulée ; il sait que le débordement de ses demandes ne pourra trouver de destinataire approprié. La plainte fait à chaque instant l’expérience de l’altérité et de la distance de son interlocuteur. Les deux grands plaintifs de la pièce (Hélène et Raoul) sont ceux dont le partenaire ne répond pas.

« Épuisée je suis, et toi tu ronfles. »

«Réponds, grand morveux ! Réponds, chat de gouttière ! »

Adresses désespérément réitérées l’une à un mari qui dort, l’autre à un frère muet.

En dépit de l’isolement et de l’inattention qui la condamnent, la plainte continue imperturbablement de dérouler la litanie de son chant. On se plaint, malgré tout, histoire de se prouver qu’on peut encore parler, qu’on est toujours bien vivant. Faute d’interlocuteurs véritables, on se raccrochera, comme à des balises, aux leitmotivs indéfiniment ressassés du manque et de l’insatisfaction. CAPRICES D’IMAGES est tissé de ces petites formules récurrentes, de ces petites ritournelles qui forment la continuité du chant plaintif.

«Si ce n’est pas malheureux, tout ça ! »

« Je suis épuisée, si épuisée ! »

L’amour de Ferdinand trouve sa consolation dans la vision extatique et imaginaire de la femme aimée.

L’expansion

L’expansion, c’est la décharge exclamative du fantasme dans la parole. C’est le moment de la déclaration ou de la confidence sans retenue.

«Écoutez, je suis prêt à tout, je vous donne tout, je veux tout ! »

«Je n’ai pas fini, il faut que vous m’écoutiez ! »

Les mots sont proférés, le débit est précipité. La parole se laisse emporter dans le flot aveugle et empressé du désir.

Les personnages de Paul Emond sont bavards mais ne s’écoutent pas. Ils infligent l’hystérie de leur discours sans ménagement pour leur auditoire. Le fantasme s’extériorise dans toute sa brutalité et dans toute sa maladresse.

«C’est extraordinaire, c’est vraiment extraordinaire ! Vous êtes exactement la femme de mes rêves ! »

«Extraordinaire » veut tout dire et ne dit rien. La parole est surinvestie. Le destinataire se trouve annulé, étouffé sous la platitude de la déclaration. Le discours expansif s’empêtre de banalités à l’endroit même de la spécialité du désir, il développe à son insu toute une industrie du kitsch et de l’hyperbole.

« Je vous ai pris par la main et nous nous sommes envolés. Nous avons aperçu au loin un troupeau d’oies sauvages. »

L’image entrevue de l’idylle se noie dans la volubilité de l’effusion. Le caractère unique de l’amour éprouvé se compromet dans un charroi indescriptible de stéréotypes.

L’épreuve du langage altère Le contenu insaisissable du fantasme.

L’inlassable réitération des expressions de la plainte viendrait « colmater », « panser », dans les surfaces du discours, la division d’une subjectivité gravement entamée ; il viendrait endiguer, en dernier recours, l’insoutenable d’une dissolution de l’identité au moment douloureux où la beauté d’un visage ne trouve plus l’évidence de ses traits dans l’épaisseur d’aucun portrait.

L’image

Avec la cessation de la plainte et la confirmation d’une adresse impossible, le sujet sombre alors brusquement dans un état voisin de la mort psychique. (Peut-être est-ce là le sens du repli autistique de Faustin.)

Tous les désirs ont été réprimés et matés, toutes les révoltes assujetties ; de la vie il ne reste que la trace, le souvenir, l’apparence.

Les personnages de CAPRICES D’IMAGES se conforment alors sans résistance à mener leur vie de play-mobil, de petite chose creuse, d’atome social. Leur soumission ne fait écho qu’à l’appauvrissement de leur idéal.

« Tu travailleras et moi, je resterai au lit ou je regarderai la télévision. Ce sera merveilleux. »

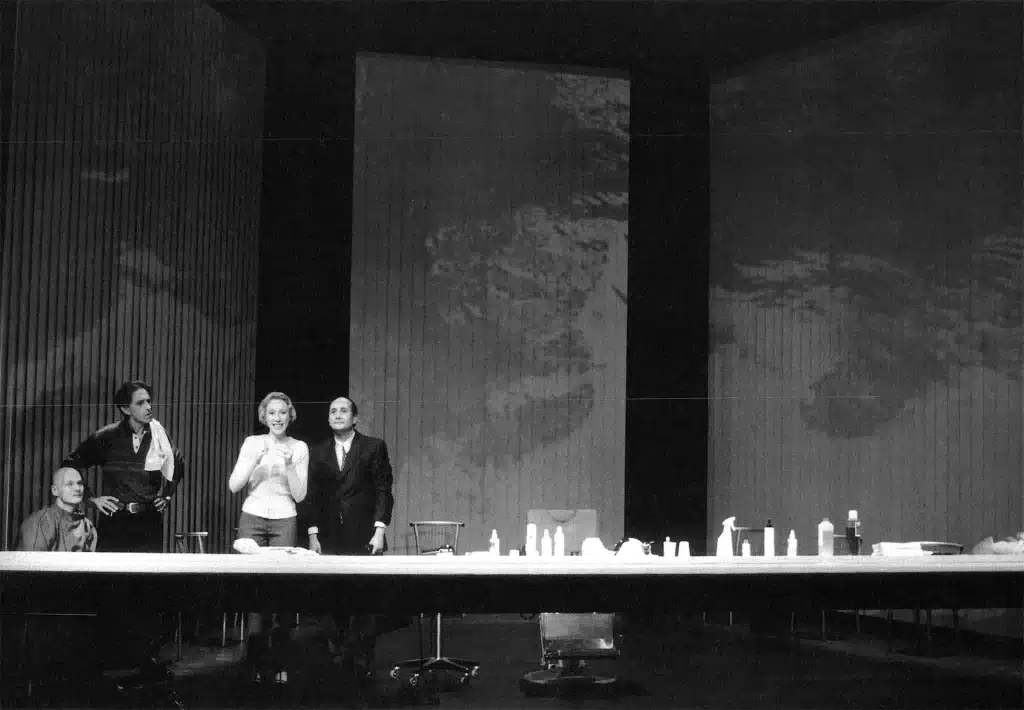

Ce qui s’organise, c’est le spectacle d’une joie ostensiblement reproduite. Les conflits antérieurs sont déréalisés, les personnages lobotomisés, vidés de leur substance : les couples s’inversent de façon quasi combinatoire, Ferdinand envahit l’espace sonore de sa voix monocorde.

De la vie, en vérité, il ne reste que l’image ; non plus l’image telle qu’elle s’élaborait librement dans le fantasme ; mais telle qu’elle s’obtient par la captation rigoureuse de la caméra, telle qu’elle recueille et fixe la projection spectrale des corps ; image indéfiniment reproductible, qui conserve miraculeusement l’empreinte matérielle de ce qui a été, qui s’inscrit au creux d’une présence révolue, au lieu typé d’une vie enfuie.

C’est le spectacle d’une mort a‑symbolique : celle qui sépare, en photographie, la pose initiale du papier glacé.

Le mouvement très particulier de CAPRICES D’IMAGES est celui d’un aplatissement, d’une mise en boîte.

Au départ, le fantasme, comme échappatoire idéale face à une vie en phase de robotisation.

Le cri, le débordement des larmes, pour briser la chape d’une quotidienneté étouffante. Et ce faisant, les plus belles images de rêve viennent se confondre avec les clichés les plus éculés de l’exotisme. Les plus belles tirades lyriques ressemblent à s’y tromper à l’’emphase ampoulée des sitcoms. C’est la chronique d’une fuite manquée.