GEORGES BANU : Dans la problématique du début la question de la découverte est essentielle. Mais certains découvreurs trop volontaristes se sont parfois laissés aller à une politique de course aux débuts dont ont pu souffrir de jeunes artistes. Nous savons tous qu’à chaque époque certains artistes de génie sont restés dans l’ombre, les critiques s’étant montrés opaques à l’émergence du nouveau.

Et dans cette crainte de rater le génie, critiques et décideurs saisis de panique se sont parfois jetés avec précipitation sur des premiers spectacles encore fragiles. Cette frénésie a conduit à l’évanouissement de critères de choix et par conséquent a aussi ôté toute identité aux décideurs. C’est Brecht qui disait : « L’estomac qui peut tout avaler sans rien refuser, au fond, ne retient rien. »

Joël Jouanneau : Je fais du théâtre depuis le lycée, depuis toujours, mais pendant vingt ans en amateur. Je suis donc devenu « professionnel » très tard, à trente-six ans, et j’ai écrit ma première pièce à quarante ans. J’ai connu à ce moment-là seulement ma période de

«jeunisme » tandis que certaines personnes de mon âge étaient déjà à la tête d’institutions. J’avais suivi leur parcours tandis que je n’étais qu’amateur, j’ai alors pu observer comment le mouvement s’opère de génération en génération et mesurer combien le discours s’adapte selon les différentes situations que l’on occupe ; c’est pourquoi je me garderais d’en faire.

Je suis aujourd’hui en mesure d’accompagner des jeunes metteurs en scène et deux choses m’apparaissent.

C’est Nietzsche qui disait:«Un petit bienfait, s’il n’est pas tout de suite oublié coûte cher à son auteur ». Je viens de mettre en scène PITBULL de Lionel Spycher, un jeune auteur de vingt-cinq ans, qui a participé au travail des répétitions. Mais c’est surtout moi qui ai eu de la chance.

D’autre part il y a deux idées qui m’ont toujours beaucoup aidé dans mon travail et que je voudrais vous livrer : la première, c’est que pendant très longtemps j’ai réclamé, réclamé du monde qu’il me donne ma place jusqu’au moment où j’ai commencé à considérer l’existence plutôt comme une dette à rembourser, je suis alors devenu un débiteur heureux. La seconde est une petite phrase à creuser : Quand on est jeune, c’est bien d’être un zéro ; et je crouve que quand on est vieux, c’est bien de le rester.

Stéphanie Chévara : J’ai fait des spectacles en atelier pendant dix ans, avant de réaliser ce que l’on a présenté comme ma première mise en scène devant le public. J’avais en réalité déjà fait une dizaine de spectacles, mais jamais aucun devant un vrai public.

Et ce sont les directeurs des lieux où je dirigeais ces ateliers qui m’ont proposé de travailler sur un projet destiné à une plus large audience. Cela a pris beaucoup de temps, deux ans, au bout desquels j’ai présenté DES JOURS ENTIERS — DES NUITS ENTIÈRES de Xavier Durringer. C’était en 1995. Puis les projets se sont enchaînés plus facilement. Comme nous n’avions pas de lieu pour répéter, nous en avons loué un à Gentilly et installé notre Théâtre, Le plateau trente-et-un.

Jean-René Lemoine : Je suis aussi un débutant qui commence tard, puisque j’ai écrit et réalisé mon premier spectacle, L’ODE À SCARLETT O’HARA, en 1997 après avoir suivi une formation de danseur à Bruxelles et exercé différents métiers souvent reliés au théâtre mais pas dans le domaine de la création. Je me suis mis à la mise en scène parce que tout simplement personne ne lisait ni ne montait les textes que j’écrivais. C’est grâce à Claudine Gironès qui dirigeait alors la Ferme du Buisson que j’ai pu participer au festival « Aventure ». J’ai rencontré de nombreuses difficultés extérieures et intérieures et je m’apprête à refaire ce parcours du combattant pour monter mon second spectacle.

Claudine Gironès : J’ai dirigé deux lieux dont Le Maillon à Strasbourg, où l’on avait initié des rencontres qui s’appelaient Turbulences et qui se sont très vite orientées vers les premières mises en scène. Et je prouve un grand plaisir à voir des spectacles qui n’ont pas encore de référence, à découvrir en somme.

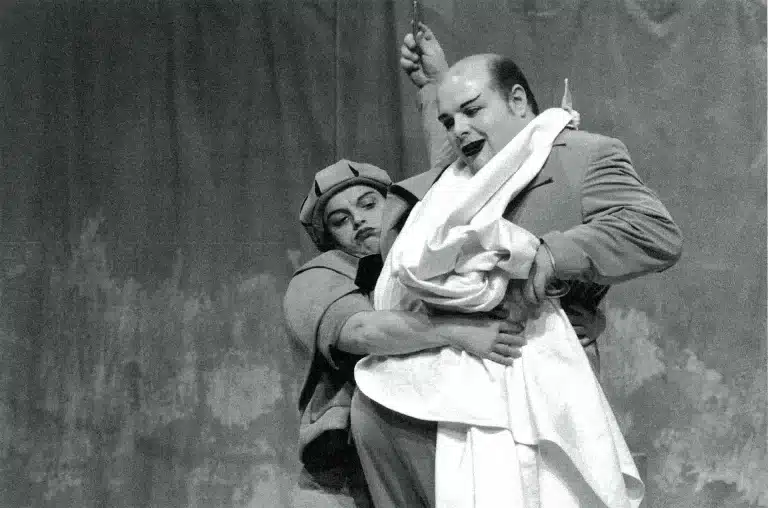

Nordine Lahlou : J’ai d’abord accompagné Robert Cantarella pendant cinq ans en tant que scénographe-dramaturge avant d’éprouver le désir de revenir à la mise en scène, en 1992. J’ai en effet réalisé ma première mise en scène à vingt ans avant d’être assistant de Jean Jourdheuil, puis de suivre l’École de Chaillot et de découvrir, grâce à Yannis Kokkos, la scénographie. J’ai mis en scène en 1992 DICTIONNAIRE DU DIABLE, un spectacle traversé par l’humour noir

qui interrogeait les notions de succès et d’échec, puis VIA NEGATIVA d’Eugène Durif, qui était l’aboutissement d’un long travail en profondeur avec des auteurs que l’on a repris ici, à la Cité.

Gérard Watkins : Je suis auteur et metteur en scène. Pour mon premier spectacle LA CAPITALE SECRÈTE que j’ai joué à Gennevilliers, j’ai eu la chance de bénéficier de ces vraies aides à l’écriture que sont les acteurs qui acceptent de travailler dans des conditions parfois très difficiles. Et justement, parce que j’ai trouvé ça tellement difficile, j’ai voulu, pour mon second spectacle, tendre la main à un jeune auteur, Stéphane Keller, et ce second démarrage s’est avéré encore plus difficile. Mon troisième début aura lieu en mai au Théâtre Gérard Philipe, la pièce s’appelle SUIVEZ-MOI et raconte la quête virtuelle d’un remplaçant du Christ pour l’an 2000. En tant qu’auteur, l’évoque à chaque fois de nouvelles thématiques, des choses fondamentalement différentes, et donc chaque nouveau spectacle représente

un redémarrage complet.

Philippe Calvario : J’ai commencé une formation de comédien et raté tous les concours des grandes écoles. C’est cette première grande déception qui m’a poussé à faire des spectacles et donc de la mise en scène. Le premier spectacle qu’on a présenté au Festival Universitaire de

Nanterre était MA SOLANGE COMMENT T’ÉCRIRE MON DÉSASTRE, ALEX ROUX de Noëlle Renaude. On s’est alors dit qu’il fallait faire vivre ce spectacle même si l’on avait pas gagné le prix. L’année suivante nous nous sommes représentés à Nanterre avec une création collective ET MAINTENANT LE SILENCE, et cette fois-ci nous avons eu le premier

prix du jury professionnel. Depuis c’est vrai que tout s’est un peu enchaîné : nous reprenons MA SOLANGE… au Ranelagh jusqu’au 26 septembre ; nous allons présenter LE SILENCE au Théâtre de la Bastille en avril-mai 2000, et je commence à travailler sur une pièce de Shakespeare que Jean-Pierre Vincent m’a proposé de mettre en scène dans la salle transformable de Nanterre à la suite du Festival. La seule chose qui m’a toujours permis de continuer, c’est de ne jamais cesser de travailler. Et le plus drôle, c’est que je me suis retrouvé au Conservatoire de l’autre côté en assistant Patrice Chéreau pendant Le RICHARD III à la Manufacture des Œillets. Je crois finalement que c’est l’acharnement à vouloir toujours continuer après certains échecs du début qui m’a permis de garder la tête hors de l’eau …

Delphine Rosenthal : Je suis auteur dramatique. Et pour que mes textes soient entendus, il a fallu que je les mette moi-même en scène. La première fois c’était il y a quatre ans. Seulement ma pièce était écrite pour dix comédiens, et je me suis très vite rendue compte que j’étais incapable de diriger dix comédiens : je n’ai pas le talent relationnel nécessaire. Alors j’ai écrit une autre pièce, pour un seul personnage et je l’ai travaillée avec une comédienne qui était aussi une amie. J’ai présenté ce spectacle au Festival de Nanterre il y a deux ans, et nous avons été primés. Mais avant ce démarrage, il y a eu cinq années de galère où je n’arrivais pas à accepter de travailler un an pour représenter le spectacle une seule fois. Et j’étais en colère ;j’étais en quête de reconnaissance. Cette colère fait partie intégrante des débuts, mais il faut réussir à la recentrer ; j’essaye pour ma part de l’aiguiser dans mes textes. Je travaille en ce moment sur un texte pour un comédien qui interroge le thème de la réclusion criminelle à perpétuité, et je préfère finalement être en colère contre ça que contre une salle vide.

Éric Ruf : Je suis avant tout comédien et depuis quelques temps metteur en scène. En tant que comédien, je travaillais depuis cinq ans à la Comédie Française et j’animais parallèlement un stage de théâtre dans une école. Comme dans routes les écoles, il fallait préparer un spectacle de fin d’année. Je ne voulais pas faire de montage de scène ; j’ai alors proposé de nous attaquer au NON-SENS ET LE BONHEUR de Peter Handke. C’était une sorte d’OVNI où les comédiens parlaient au bout de trois quarts d’heure seulement : nous voulions travailler sur la prise de parole et j’ai trouvé cela intéressant.

J’ai voulu continuer cette approche l’année suivante, mais comme je n’arrivais pas à trouver dans le répertoire un texte qui puisse convenir pour vingt-et-un élèves, nous avons décidé d’écrire quelque chose d’après le DICTIONNAIRE DE LA MARINE À VOILE. À la fin de l’année nous avons présenté une esquisse qui s’appelait ÉTUDE DU DÉSAVANTAGE DU VENT que certains professionnels on bien voulu venir voir. Après quoi j’ai arrêté d’enseigner pendant une année pour prendre le temps de comprendre comment monter une production, pour réécrire la brochure, demander aux gens avec qui j’avais travaillé s’ils avaient envie de continuer, etc. Nous avons alors décidé de monter une compagnie, la « Compagnie Edvin(e)». Ce qui me plaît dans cette histoire, c’est que rien n’avait été prévu d’avance et que sans l’avoir organisé, entre la première mouture et la première véritable, nous avons travaillé environ six mois étalés sur deux ans.

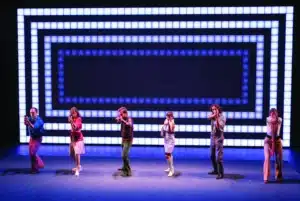

Le spectacle s’est plutôt bien passé, et je suis en train d’écrire le second, LES BELLES ENDORMIES qui est fait pour vingt-quatre comédiens. J’ai voulu présenter DU DÉSAVANTAGE DU VENT parce que j’étais content de ce spectacle et que je souhaitais qu’il vive un petit peu plus que dans une école, mais aussi parce que c’est un texte apparemment incompréhensible, fondé sur des langues inventées à partir du DICTIONNAIRE DE LA MARINE À VOILE, et que je voulais expérimenter cette chose là : proposer un projet avec une brochure incompréhensible et vingt-et-un comédiens dont aucun n’était connu. Le spectacle a finalement pu naître grâce à Éric Vigner d’abord, puis grâce à Stanislas Nordey. Pour le second spectacle, nous partons du même principe, cette fois nous inventons des langues à partir du DICTIONNAIRE DES COSTUMES. Mon travail de metteur en scène, c’est autant celui du plateau que celui de mettre en sens des gens qui ont décidé de travailler ensemble, de faire des dossiers, de trouver de la documentation. Et c’est ainsi que je fais le lien avec la Comédie Française qui est d’abord une troupe. J’aime la notion de troupe, très nombreuse, qui cherche à se constituer un répertoire de textes qui soient des matières de théâtre, à son usage. La compagnie naissante me permet aussi de comprendre le lieu dans lequel je travaille en tant que comédien, la Comédie-Française.