FRÉDÉRIC FISBACH est l’un des metteurs en scène qui accompagnent Stanislas Nordey dans son aventure au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Il participe alors naturellement en juin 1998 à la Manifestation « Du monde entier » qui a fait découvrir des auteurs de théâtre de chacun des pays qui participent à la Coupe du Monde de football : metteurs en scène et comédiens organisent des lectures des trente-deux pièces choisies. Frédéric Fisbach dirige celle de TOKYO NOTES du japonais Oriza Hirata. L’auteur venu du Japon assiste à la lecture publique et dit sa satisfaction. Pourquoi Frédéric Fisbach a‑t-il proposé de prendre en charge précisément cette pièce-là ? Parce qu’il devait peu après se rendre au Japon ; ce serait une bonne préparation au voyage. Il se met au travail avec les comédiens. C’est alors qu’il découvre une écriture singulière : des conversations qui se croisent, se surimposent comme dans une fugue ; des propos quotidiens qui donnent le goût de la « poignance des choses ».

Oriza Hirata à Paris avait laissé ses coordonnées à Frédéric Fisbach. Fisbach à Tokyo lui rend visite. Ils parlent de la pièce, de l’attrait qu’exerce cette écriture sur le metteur en scène français. Aussitôt Hirata propose qu’ils fassent un échange : si Fisbach monte TOKYO NOTES, il s’attellera quant à lui à une pièce française contemporaine. « Et si plutôt nous nous associions ? » propose le Français. Un projet plus désarçonnant s’élabore alors : Hirata viendrait en France accompagner le travail de Fisbach sur TOKYO NOTES, et Fisbach irait à Tokyo monter avec Hirata une pièce française. Et chacun voyagera avec une petite équipe artistique : un scénographe, un éclairagiste et deux comédiens.

Peu après le projet est monté, le financement rassemblé. Frédéric Fisbach retourne à Tokyo avec les comédiens Jean-Charles Dumay et Claire Aveline, le scénographe Emmanuel Clolus, l’éclairagiste Daniel Levy, et NOUS LES HÉROS de Jean-Luc Lagarce traduit en japonais. Le spectacle sera créé moins d’un mois plus tard au prestigieux festival de Toga puis repris à Tokyo, dans le théâtre d’Hirata.

Personne dans l’équipe française ne parle japonais et Hirata seulement un peu l’anglais. La communication est quelque peu irréaliste, chacun interprétant l’anglais de l’autre dans un système de pensée différent. Mais l’incertitude est piquante ; elle évacue à coup sûr la platitude, et peut-être ouvrira-t-elle de nouvelles voies dans le travail. Et puis il y aura une interprète…

Mais les méprises s’étaient glissées dans la conception même du projet. Collaborer pour Fisbach, cela voulait dire, un travail de chaque instant des deux metteurs en scène. Pour Hirata apparemment pas. Fisbach s’est retrouvé le premier jour dans une salle de répétitions du théâtre d’Hirata avec l’équipe française et dix acteurs japonais. Seul. À vingt-cinq jours de la première. Ces dix acteurs, Fisbach, pour se plier aux façons de son hôte, les avait choisis à l’issue d’une audition ; il ne les avait jamais vus jouer auparavant. S’il s’était tellement décalé de sa pratique, c’était certes pour se mettre en danger, mais aussi parce qu’il imaginait apprendre, en regardant un autre travailler à son rythme, différemment. Or Hirata n’était pas là. Trop pris, il jonglait avec ses différentes casquettes : auteur, directeur de la Compagnie Seinendan, metteur en scène et directeur de son théâtre, mais aussi animateur de télévision, directeur du festival de Toga.… La première semaine de travail, il ne leur avait pas accordé huit heures. Et il n’avait pas non plus préparé le travail à l’avance, « rêvé » sur la pièce comme se l’imaginait Frédéric Fisbach.

Le premier jour, les acteurs japonais ne connaissaient pas leur texte. Fisbach avait choisi ce texte de Lagarce parce qu’il lui semblait pouvoir le rapprocher d’Hirata : tout comme Hirata, Lagarce écrivait pour une troupe d’acteurs, et cette pièce-là précisément, il l’avait écrite pendant une tournée du MALADE IMAGINAIRE particulièrement longue : il fallait occuper les comédiens désœuvrés en leur offrant de répéter un nouveau spectacle. Et puis NOUS LES HÉROS parlait de la vie des gens de théâtre : le seul terrain que Japonais et Français, ils avaient en commun.

Mais la pièce n’a que moyennement plu aux comédiens et à Hirata ; ils la trouvaient mal traduite, pleine de mots désuets, de références historiques, de passages extrêmement littéraires. D’ailleurs les rares moments où Hirata venait assister au travail des répétitions, il plongeait sur son clavier d’ordinateur portable Sony et réécrivait des passages du texte. Non seulement les acteurs ne connaissaient pas le texte, mais le texte définitif n’existait pas encore. « Tout cela je ne l’ai bien entendu pas compris d’emblée », raconte Frédéric Fisbach. On ne dit pas les choses aussi crûment au Japon. Les différends ne se résolvent pas par la discussion. Et de fait, Hirata, ne disait jamais un mot. Il regardait le travail, tapait sur son clavier, et c’était tout. Le metteur en scène français était dans un désarroi profond. Il a demandé à s’entretenir avec Hirata ; qui n’avait pas le temps. Il a insisté ; et a alors expliqué toutes ses déconvenues. Hirata l’a laissé soliloquer jusqu’à ce qu’il s’épuise ; et a clos l’entretien par cette question : « Tu en as fini avec les questions artistiques ? » Fisbach a répondu « Oui » ; ils en sont restés là.

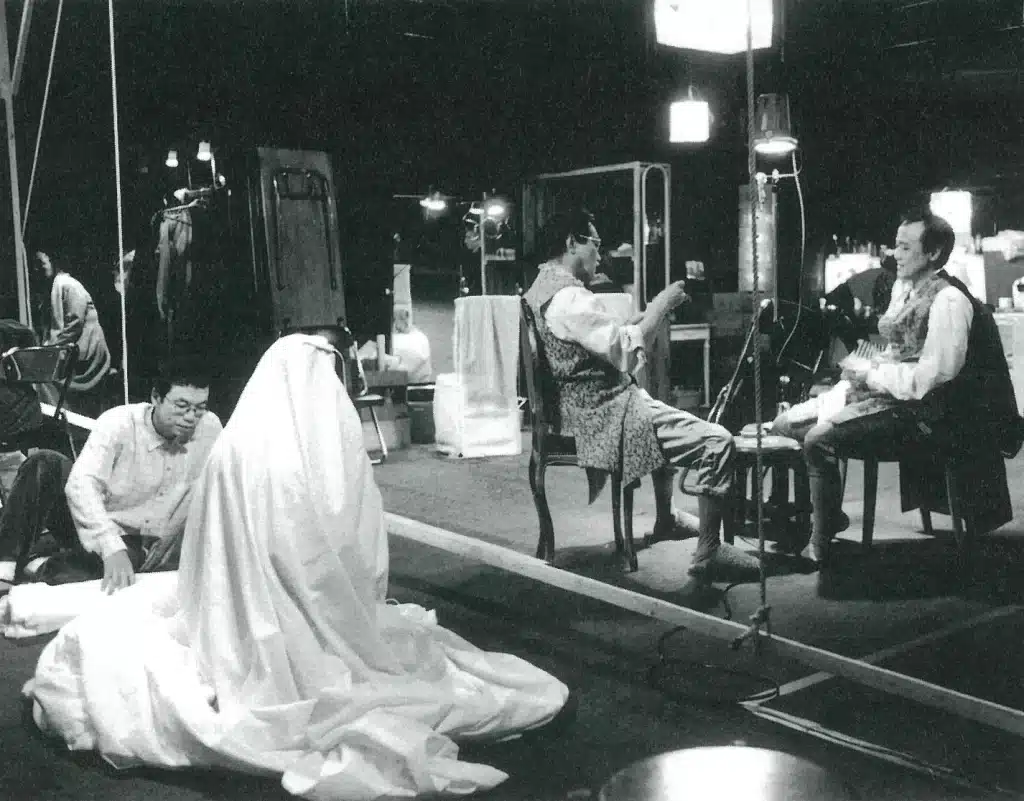

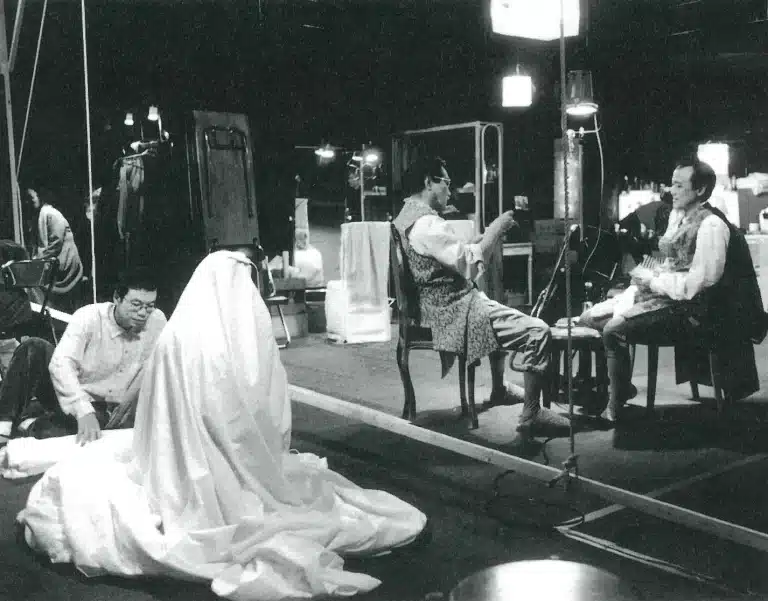

Il fallait se résoudre à travailler sans relais du metteur en scène japonais. Heureusement Frédéric Fisbach avait pour guide le souvenir d’un stage d’acteurs qu’il avait organisé sur la pièce, à Aubusson, juste avant de partir. NOUS LES HÉROS ne suit pas un ordre linéaire, strictement chronologique. Les scènes peuvent avoir lieu simultanément. Le projet était de faire coexister plusieurs espaces de jeu en même temps. De rejoindre en cela le travail d’écriture scénique d’Hirata. Olivier Py avait monté la pièce dans une scénographie ingénieuse qui délimitait différentes scènes par des cadres. Fisbach voulait réussir à multiplier les espaces simultanés avec très peu de moyens : en jouant avec les distance, grâce à un paravent, au positionnement d’une chaise…

Les acteurs ont d’abord été très perturbés par la façon de procéder du metteur en scène français. Il posait des questions aux acteurs sur le texte, demandait leur avis, et répondait parfois « Je ne sais pas » à leurs interrogations. Mais ensuite, grâce à l’interprète, qu’il avait appris à « cuisiner », Frédéric Fisbach a changé de méthode : il trouvait toujours une réponse aux questions, quitte à en changer le lendemain. Non pas que le questionnement du théâtre diffère essentiellement en Occident et au Japon, mais il se pose différemment.

Emmanuel Clolus et Daniel Levy ont été tout autant déçus dans leur attente d’un échange avec le scénographe et l’éclairagiste japonais. Aucun n’assistait aux répétitions. Pourtant Hirata répétait : « Ils viendront, ils viendront ». Ils sont en effet venus. Après le filage, les deux Français demandent leur avis aux Japonais : « À tel moment il y a trop de fumée » ; « Vous ne devriez pas utiliser pour supporter le miroir tel matériau, car il n’est pas biologique »… Leurs remarques ne portaient que sur des détails ; alors les Français se sont mis en colère, les Japonais se sont crispés, tous quatre profondément blessés. Plus tard, Fisbach et Hirata se sont expliqués, par l’intermédiaire de l’interprète littéralement prise entre deux feux : tiraillée entre le désir d’aider le Français à se faire comprendre et l’incapacité de traduire à son maître l’intégralité parfois trop crue des propos. Au bout de la nuit, ils ont pourtant réussi à saisir leur différence : si pour les uns ne parler que des détails signifiait un désintérêt du fond, pour les autres, c’était le seul moyen de l’atteindre.