MICHÈLE FABIEN aime à convoquer par son écriture des personnages mythiques ou historiques, essentiellement secondaires1. Des femmes pour la plupart (Jocaste, Cassandre, Déjanire, Charlotte, Claire Lacombe, Berthy Albrecht…), des hommes aussi (Tausk et Atget). Presque oubliés par leur « réel », ils ont tous en commun d’être des perdants qu’un destin trop lourd, absurde et irrémédiable traque en de sombres chemins. Fondamentalement tragiques, ils offrent à chaque fois le spectacle rituel d’une « moft annoncée ».

Deux d’entre eux, Jocaste et Tausk, se sont suicidés. L’horreur de leur existence ne pouvait les mener vers une autre issue. Ainsi, lorsque le rideau se lève, le spectateur connaît déjà la fin de l’histoire : cette femme et cet homme ne pourront que se pendre. L’intrigue, le suspens, les rebondissements n’importent pas ici. Cette absence d’action physique, qui renoue avec la grande tradition tragique occidentale, donne un relief particulier au langage : il ne s’agit, en fin de compte, que de parler pour mourir « autrement ». Alors s’ouvre pour eux — et pour nous — une scène étrange, celle de l’imaginaire.

Qu’en est-il de Tausk ?

Un personnage historique

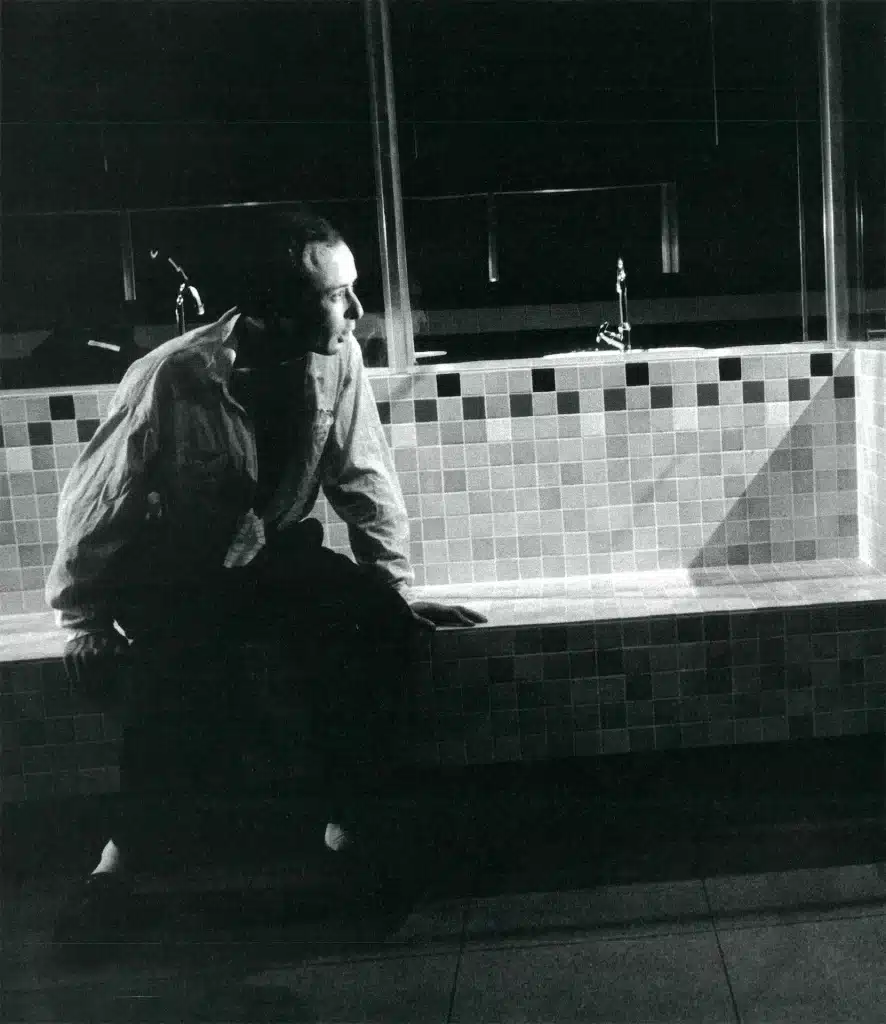

L’histoire retient, du docteur Victor Tausk (1877 — 1919), qu’il fut l’un des plus jeunes, des plus doués et des plus tourmentés des disciples de Freud.

D’origine croate, il fait des études de droit, devient juge, puis — suite à des problèmes personnels — journaliste, ce qui l’ amène à Berlin et à Vienne où il rencontre le maître de la psychanalyse. C’est le coup de foudre. Et l’engagement : Tausk décide de consacrer sa vie à la nouvelle discipline. Il entreprend des études de médecine, devient neurologue et dirige des débats sur la théorie freudienne. C’est là qu’intervient Lou Andréas-Salomé2 ?

L’histoire précise également que le docteur, grand et bel homme, plaisait beaucoup aux dames ! Lou s’avoue séduite par la force primitive, la « bête de proie » qu’elle sent en lui et s’empresse de nouer, selon ses habitudes, une relation aussi passionnée qu’éphémère, ce qui ne manquera pas de plonger le jeune homme dans un grand désarroi. Entretemps, elle s’emploie à le soutenir et à le défendre dans l’estime de Freud…

L’affaire Tausk

Les amitiés freudiennes portent souvent la marque d’une lourde ambivalence. L’amour encombrant de Tausk, son accompagnement exclusif et violent ont tôt fait d’exacerber la sérénité du maître qui voit là « une menace pour l’avenir » de son entreprise. Commence alors le rejet systématique du disciple taxé pour la cause de « dissident ». Freud refuse de le prendre en analyse, le refile à Hélène Deutsch puis somme celle-ci, pour continuer sa supervision chez lui, de cesser l’analyse de son patient. Une véritable « machine de mort, une machine à broyer » — comme le dit justement F Roustang — est ainsi mise en place, l’année 1919, au sortir de la première guerre mondiale. En janvier débute le travail chez Hélène Deutsch. En mars, il est interrompu et, le 3 juillet, c’est le suicide3?.

L’histoire revisitée

C’est « cette machine à tuer » qui a dû séduire Michèle Fabien dans l’affaire Tausk. Elle s’en est emparée et l’a déployée jusqu’à lui donner une autre lisibilité. Et de cet homme inadéquat dans son histoire (trop beau, trop doué, trop exigeant et violent, « mal dans son être-mère », comme disait Lou, délirant à fuir), elle a fait un héros tragique qui, par la pertinence de sa parole, arrive à « mourir de façon délibérée, relativement maîtrisée, et presque productive » (je cite Michèle dans Le PS. de sa réponse à Philippe Ivernel, p. 31).

« Faire un bon usage de sa mort »

Cette phrase est Le défi que se lance le héros de Pier Paolo Pasolini, dans ORGIE, après sa pendaison, lorsqu’il revient « jeter un regard en arrière, comme un flash-back, sur les derniers actes significatifs et typiques, de (sa) vie »4. C’est un peu de cela qu’il est aussi question dans TAUSK :créer un dispositif de réapproppriation de la mort par la parole. Car il n’y a pas d’effet Shéhérazade, chez Michèle Fabien : si ses personnages aiment discourir devant l’échéance ultime, ce n’est pas pour la différer ou l’éviter mais bien plutôt pour la vivre mieux. Le désir de Tausk, avant de se muer « en cadavre qui parle », est « d’être à soi-même son propre mot ». Pour ce faire, muni de l’attirail de sa fin (une corde et un révolver), il convoque les principaux protagonistes de son roman personnel et engage avec eux un dernier entretien : Le Professeur (Freud), Hélène (Deutsch), Martha (son épouse) et Lou (son amante). Tous ces échanges dessinent un ensemble curieux et fascinant où la vie du héros, ses passions, ses bonheurs, ses échecs sont évoqués et revécus dans la spontanéité des dialogues comme ils pourraient l’être au gré d’une cure psychanalytique. Ce qui suggère également qu’ainsi se crée un sens nouveau , fruit d’un patient et fervent bricolage (pour rester dans la suggestion de la phrase de Claude Lévi-Strauss, mise en exergue du texte de la pièce)5.

« Indépendant parce que personne ne dépend de moi, je ne suis pas un esclave parce que je ne suis pas un maître » (Victor Tausk).

Le deuxième exergue choisi par Michèle Fabien est cette pensée de Victor Tausk qui pourrait admirablement synthétiser tout le travail effectué au cours de la remémoration — ou de la revisitation — du passé. Une phrase qui sonne comme une altière définition de soi-même, dans une identité enfin rejointe. On pense à la longue traversée que cela a nécessité, aux jeux de pouvoir qu’il a fallu apaiser, aux affrontements libérateurs avec les fantômes de l’enfance pour enfin respirer : « Faire en sorte que quelque chose se griffe », décide Tausk ultimement, lui qui se rappelle, très jeune, avoir voulu percer d’une épingle le portrait de sa mère et n’avoir réussi qu’à Le rayer6. « L’ailleurs » et « l’autrement » sont à ce prix.

Ce savoir, Michèle Fabien le possède au plus haut point, elle qui « réussit à faire parler l’image de (la) mort, ineffaçable »7.

- Michèle Fabien s’est expliquée sur les enjeux de son écriture dans « rebond : paroles d’écrivaines », Études théâtrales n° 8, 1995, p. 25 – 31. ↩︎

- Lou Andréas-Salomé donne des indications sur sa relation avec Victor Tausk dans sa CORRESPONDANCE AVEC FREUD, SUIVIE DU JOURNAL D’UNE ANNÉE (1912 – 1913), Gallimard, 1970. ↩︎

- Pour l’affaire Tausk, consulter, entre autres, Paul Roazen ANIMAL, MON FRÈRE, TOI, L’HISTOIRE DE FREUD ET TAUSK, Payot, 1971, ainsi que François Roustang, UN DESTIN SI FUNESTE, Éditions de Minuit, 1976. ↩︎

- ORGIE, traduit par Danièle Sallenave, a été créé en 1988 dans une mise en scène de Marc Liebens et une dramaturgie de Michèle Fabien. ↩︎

- Voici la phrase de Claude Lévi-Strauss (LA PENSÉE SAUVAGE ): « Regardons-le à l’œuvre (le bricoleur): excité par son projet, sa première démarche pratique est pourtant rétrospective : il doit se retourner vers un ensemble déjà constitué, formé d’outils et de matériaux ; en faire, ou en refaire l’inventaire ; enfin et surtout, engager avec lui une sorte de dialogue. » ↩︎

- Le motif de la « griffe » sur le portrait de la mère est particulièrement émouvant et déploie dans le texte un réseau d’images lourd de signification. ↩︎

- Christian Vereecken rendait ainsi hommage à Michèle pour JOCASTE dans Didascalies, n° 4, janvier 1983, p. 67. ↩︎