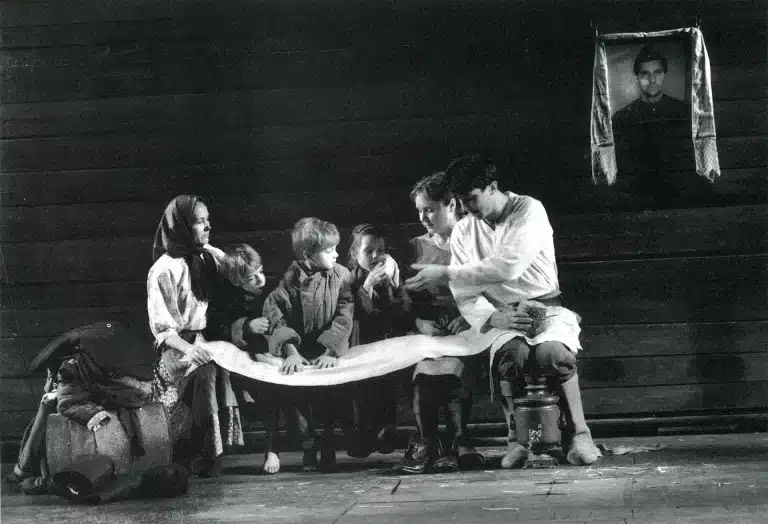

LA FIN DES ANNÉES 80, a eu lieu un processus d’expansion du théâtre russe jamais vu au cours du vingtième siècle : les troupes sillonnent l’Europe, la France organise des « Saisons russes », clin d’œil à Diaghilev. Grâce au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne, on découvre en 1988 la troupe de Dodine avec FRÈRES ET SŒURS et celle de Vassiliev avec SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR et LE CERCEAU. Renouveau du théâtre russe ?s’interroge la presse. En fait, si le théâtre de Vassiliev, nommé de façon programmatique « École d’art dramatique », est ouvert en 1987, ses spectacles sont plus anciens et, FRÈRES ET SŒURS, qui reviendra d’ailleurs plusieurs fois en France, avec d’autres mises en scène de Dodine, invités par la MC 93 de Bobigny, a été créé en deux étapes, de 1979 à 1985 : il constitue un bilan mûri des recherches théâtrales de la « période de stagnation », créé dans un esprit de résistance au régime et dans la communauté du « théâtre-maison ». Les troupes s’ébranlent pour de longs voyages, qui parfois ébranlent aussi leur identité. Au pays, on fait le dur apprentissage de la liberté : c’est la ruée vers les thèmes interdits, les pièces confisquées, la « nouvelle vague » soviétique, l’absurde occidental et local — celui des années 30 —, les textes des émigrés. En 1989, le retour de Lioubimov et la première du VIVANT, vingt ans après sa création et son interdiction, sont les marques symboliques de ce climat euphorique. Dans ce contexte effervescent naissent de multiples studios qui revendiquent orgueilleusement leur autofinancement. Des solitaires partent à la conquête des théâtres étrangers (Canada, Israël), tandis que la Russie s’ouvre librement aux tournées — Chéreau, Stein, Strehler, Brook, Pina Bausch et tant d’autres … Curiosité, espoir, promesses d’aventures, d’échanges féconds, de part et d’autre de l’ancien rideau de fer, mis en pièces, fondu, détruit …

L’euphorie sera de courte durée, et aujourd’hui, Anatoli Smelianski parle même d’un « champ de ruines »1, Le théâtre a dû repenser sa place centrale dans la société soviétique face à la concurrence des mass média qui, pour s’être développés de manière tardive, n’en ont été que plus massifs, écrasants et tout-puissants, et tenter de trouver des réponses thématiques et esthétiques aux mutations brutales de la société. La veine politique s’est vite épuisée, pour devenir violemment haïssable, les sujets traitant du corps « scandaleux » ont davantage tenu l’affiche… Et surtout, les théâtres ont eu rapidement affaire à des problèmes financiers, l’État en banqueroute révisant à la baisse (forte) ses subventions : la chasse aux sponsors s’ouvrait, OU aux revenus annexes. Avec la location d’une partie du bâtiment-théâtre, l’économie de marché pénétrait l’art au sens propre comme au sens figuré, dans des configurations assez choquantes (commerces variés, bureaux de change, etc.). Contrairement au théâtre de l’époque de la stagnation, qui, étroitement contrôlé par la censure, pratiquait cependant, pour les meilleures équipes, un art engagé, tant dans la forme que dans le contenu2,celui du « temps des troubles », comme on désigne souvent la période actuelle, a perdu sa force de concentration, semble dilapider ses richesses artistiques, et se disperse, pressé par Les nécessités de survie de ceux qui le pratiquent.

L’imposant système des théâtres de répertoire conçu par le régime précédent est miraculeusement encore en place, mais il est impossible désormais de faire fonctionner correctement la plupart de ces grosses troupes. L’odeur de cuisine qui règne au MKHAT estampillé pour l’éternité Théâtre d’Art, où la direction a installé plusieurs restaurants, est inquiétante, et en tout cas nouvelle. Les « entreprises » temporaires se multiplient : il s’agit de distributions établies avec ou sans l’aide d’agences spécialisées, pour des vedettes ou pour un spectacle particulier, vite réalisé. Il s’agit là de formes de théâtres privés qui se déclinent sous de multiples variantes très inventives, mais qui parasitent de l’intérieur le système public en perdition. De grands acteurs y bradent leur talent en le « boulevardisant », devant un public de nouveaux riches qui, par Le prix prohibitif des billets, élèvent le niveau de vie dégradé des comédiens, mais qui, par leurs attentes et leurs réactions lors des représentations, tirent le jeu vers Le bas.

Faute de soutien, les figures de l’avant-garde du début des années 90, n’ont pu tenir la distance, même si leur nom apparaît encore ici ou là. Ceux qui se sont laissés tenter par l’exil sont revenus plus ou moins aigris par leurs échecs3 ou végètent dans les capitales occidentales. Il n’y a plus de grandes premières4 où, dans une ambiance inoubliable et fébrile rassemblant toute une communauté théâtrale dont le public faisait partie, on sentait à quel point le théâtre pouvait être nécessaire. Les événements théâtraux ont souvent lieu sur de petites scènes, pour une centaine de spectateurs, parmi lesquels figurent des producteurs. À travers les appels au secours signés par Les participants d’un Forum réunissant la profession en mars 19995 et envoyés aux représentants de l’État et des municipalités, la situation paraît catastrophique pour le théâtre non commercial, pour le théâtre d’art, et pour la formation, pourtant jusque-là florissante et efficace.