« Aberrations du documentaliste », d’Ézéchiel Garcia-Romeu et François Tomsu

Il fallait quitter les ruelles animées, quitter le soleil de juillet, oublier le bruit de la Cité des Papes et pénétrer dans la fraîcheur du Musée Calvet. Après une traversée, à pas lents, dans les galeries baignées de lumière, nous descendons dans les coulisses du musée et débouchons dans une pièce, aux allures d’antichambre, où l’on nous fait patienter avec quelques boissons. Un silence intrigué s’installe. Puis nous franchissons une nouvelle porte, pour nous enfoncer dans l’obscurité du spectacle, un spectacle qui se révélera lumineux, aux frontières des rêves et de la folie, ou peut- être, simplement, au cœur même du théâtre, comme instant et magie partagés. Un nouveau déambulatoire nous accueille, il nous faut nous enfoncer dans l’obscurité et marcher vers les lueurs éclairant l’antre d’un vieil érudit (Jacques Fornier), une bibliothèque – lieu d’autant plus secret, clos sur lui-même, que nous le voyons d’abord en transparence au travers de parois de tulle sur lesquelles sont peints les rayonnages. Après un nouveau préambule, l’une de ces parois de toile s’écarte pour que le public puisse se rapprocher, auditoire au plus près du petit espace scénique. Un homme semble parler, enfoui sous une couverture, à moitié allongé sur le seul élément de décor, en volume – le reste étant peint sur des toiles – : un bureau. L’homme émerge de sa couverture et nous confie l’enjeu de notre rencontre : nous expliquer les mystères de la création du monde, dont il aurait su, à partir de ses lectures et méditations, « rassembler les principes élémentaires et fondamentaux ». C’est à une rêverie hallucinée, mêlant souvenirs, et bribes de textes, que nous assistons, percevant le moindre souffle, le moindre frémissement. Sortant une main de la couver- ture, le vieil érudit lance des dés et un petit personnage, emmitouflé lui aussi dans une couverture, surgit. L’érudit, comme l’auditoire face à lui, se penche et murmure :

« Au commencement…». Le spectacle est d’une grande fluidité : apesanteur toute onirique, nous tenant émerveillés, au même titre que le vieil érudit, devant la foule de petits personnages, animaux, objets, qui surgissent en silence de la table ; fantasmes-souvenirs troubles prenant littéralement corps devant lui. D’autres marionnettes à gaine surgissent, remplacées, le temps d’une brève obscurité, par des petits soldats de plastique – se déplaçant au rythme du tissu sur lequel ils reposent, jusqu’au gouffre qui les engloutit –, par une vache – sur laquelle l’érudit n’a que le temps de jeter un voile qui ne repose sur rien, la vache ayant déjà disparu –, par une marionnette poussant une mappemonde, ou, encore, par une sphère tournoyante. Les éléments sont à la fois incongrus et hautement symboliques, s’imposant à chaque fois, face au texte de l’érudit, dans une pleine évidence. Ces figurines sont douées d’une vie propre et jamais le moyen de manipulation, ou la main du manipulateur, n’est visible. Ces apparitions-disparitions, utilisant des panneaux coulissants, tiennent de la prestidigitation et s’exécutent avec une telle rapidité calme, que l’on n’est jamais sûr d’avoir saisi le début du mouvement. La disparition d’une marionnette s’accompagne toujours d’un doute sur son passage même, ainsi que d’un mystérieux bruit d’expiration, comme si quelqu’un, sous la table, ou derrière ces quelques panneaux, dormait. Ne sommes-nous pas plongés dans les rêves de ce vieil homme, ne sommes-nous pas avec lui dans sa tête même : cette antre-bibliothèque, vaguement circulaire, apparaissant comme l’image même de son cerveau et de son savoir ? Un rêve éveillé nous charme pendant une heure et nous laisse une impression profonde d’émerveillement. Il nous faut alors sortir et retrouver le soleil. Laissant derrière moi le Musée, j’eus l’intuition que cet enclos de savoir, hors du temps, était sans doute le cœur névralgique de la cité, que l’érudit resterait encore longtemps à essayer de mettre de l’ordre dans ses connaissances et souvenirs. Le temps du Festival, ce lieu dépassa alors son simple statut de lieu de spectacle, pour devenir un point essentiel de ma topographie : lieu de retranchement devenu, à l’instar des carmels et monastères, balise de spiritualité. À toute heure du jour et de la nuit, un vieil homme veillait et s’émerveillerait encore longtemps.

El Periferico de Objetos

La compagnie argentine El Periferico de Objetos s’est imposée internationalement, dans les festivals et programmations de théâtre comme de marionnettes, en jouant de relations particulières entre manipulateur et marionnette et en faisant marionnette de tout bois,

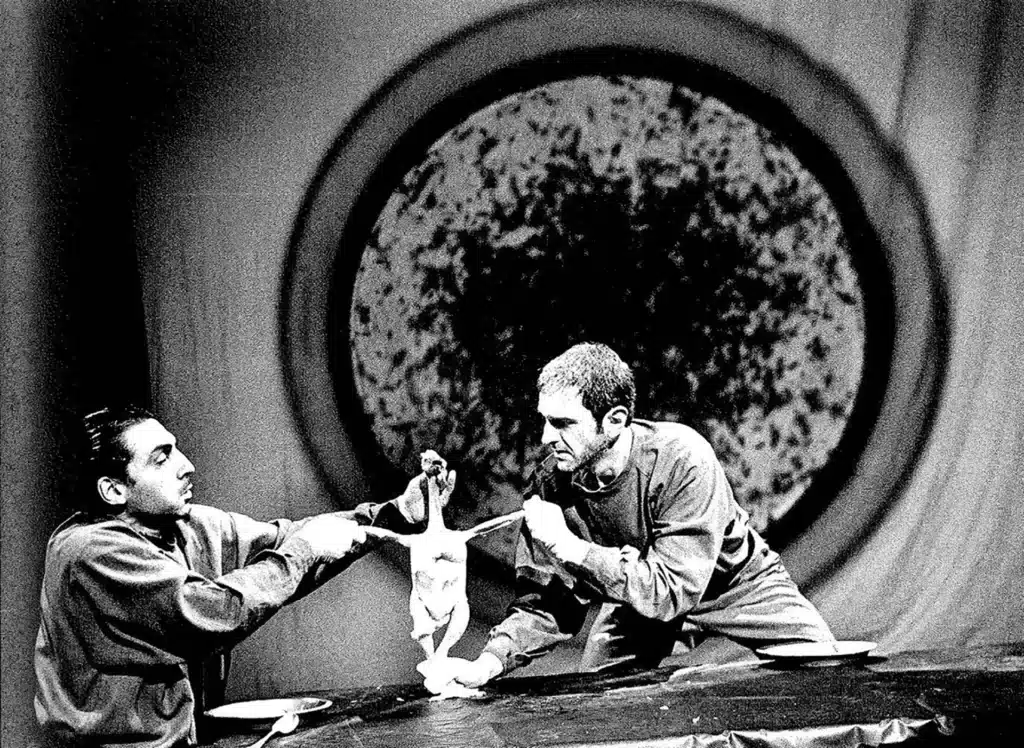

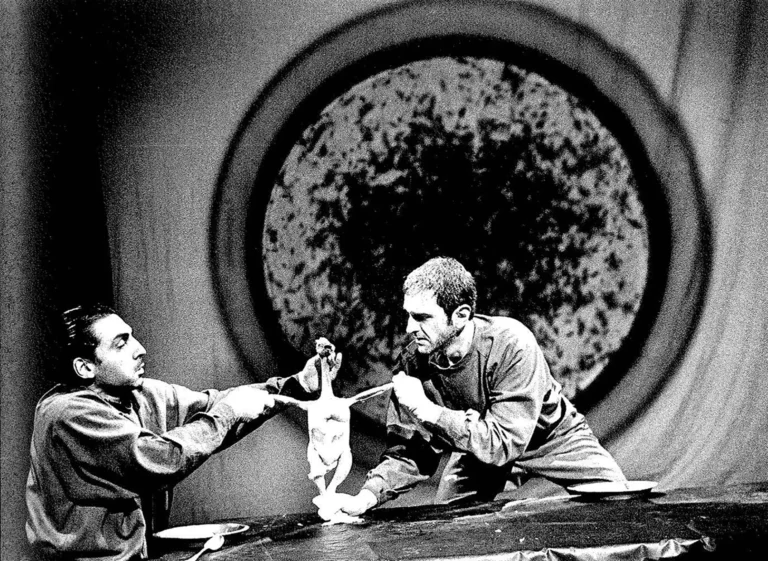

de tout objet, voire de tout cadavre. Chaque spectacle déconstruit l’univers traditionnel de la marionnette et de la scène, proposant des ballets étranges, oratorios macabres et implacables qui, au fil des spectacles et au gré de gestuelles insolites, se sont fortifiés pour déboucher sur la lecture magistrale de l’HAMLET- MACHINE de Müller (1995). De VARIACIONES SOBRE B ( VARIATIONS SUR B ) me reste le souvenir d’un univers absurde et sans finalité autre que celle, cyclique, de la réitération des mêmes événements sans espoir de changement et de compréhension aucun. À l’origine, il y eut le visage de cette marionnette fabriquée par Daniel Veronese ( qui signe la mise en scène ), qui rappela à l’équipe le visage de Beckett. Et c’est bien dans un univers beckettien qu’évolue cette marionnette docile, patiente, passive, pitoyable, enfermée dans une pièce, dont l’unique soupirail est trop haut pour pouvoir voir quoi que ce soit. Les manipulateurs vêtus de costumes sombres et portant, par moments, un masque médical agissent tels des scientifiques autour d’un cobaye, le soumettant à d’incessantes stimulations ou frustrations. L’action se joue sur une table, autour de laquelle évoluent les manipulateurs et les quelques éléments de décors. Dans la seconde partie, plus maladroitement redevable à Beckett, deux clochards manipulateurs se rejouent l’histoire d’un premier amour. Ce spectacle marque une étape essentielle dans l’évolution des Periferico, en ce qu’il revendique et développe l’ambivalence de la manipulation à vue, telle qu’ils la pratiqueront par la suite – ce qu’ils appellent le caractère sinistre des objets. « On assiste à une démystification : nous montrons au spectateur que la marionnette n’a pas de vie propre, que c’est grâce à nous qu’elle bouge. Nous ne nous cachons pas, nous ne manipulons pas l’objet avec des fils ou des baguettes. En même temps, nous forçons le public à accepter la convention que la marionnette agit par elle-même. » Ce double caractère renforce l’aspect sinistre. ZOŒDIPUS fut l’occasion de radicaliser ces manipulations à vue et cette autonomie trouble de la marionnette. ZOŒDIPUS joue d’un dispositif réduit et installé sous les yeux du public : une table, des étoffes pliées, un rétroprojecteur. En ouverture de spectacle, une poule rousse, quelque peu inquiète, est lâchée sur le plateau, avant d’être attrapée et emportée en coulisse, pour être tuée et plumée, ce que nous apprendra le spectacle plus tard. Les parois grillagées qui ferment les accès au plateau sont alors retirées en même temps qu’une herse descend.

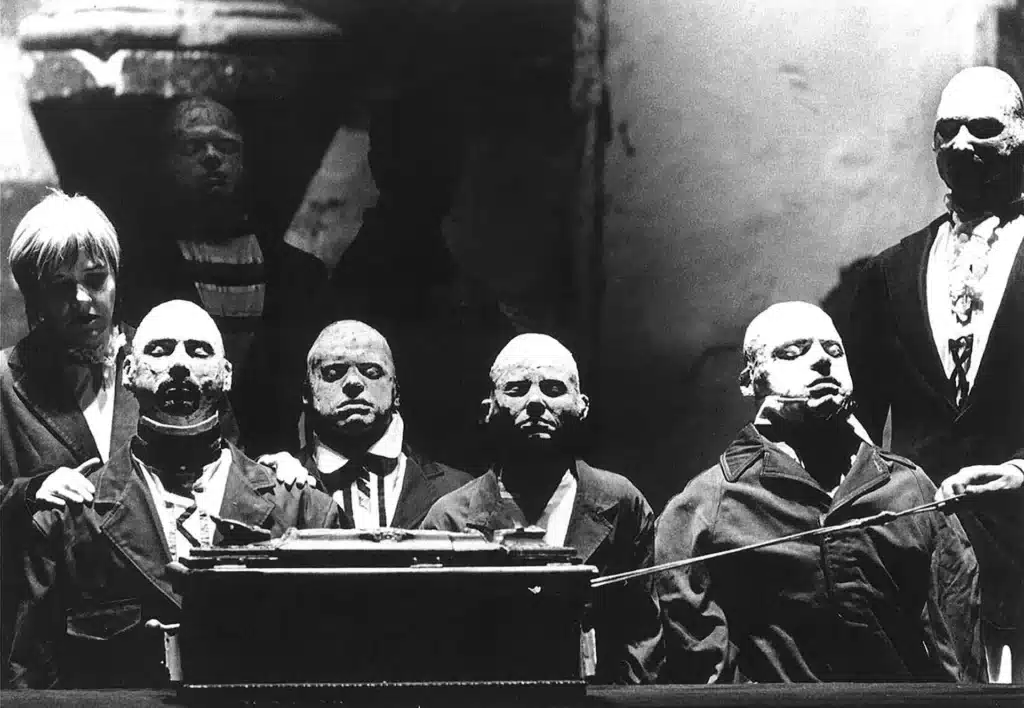

On y attache le tissu et le spectacle commence, une étoffe blanche tendue pour tout espace. Tout contribue à donner autonomie et personnalité au protagoniste marionnet- tique : un générique présente chaque marionnette – très belles images rétroprojetées de photographies plongées dans de l’eau. Jouant aussi bien avec des poupées (démembrées puis recomposées, le dos évidé et muni d’une poignée de manipulation), des poules (vivantes ou mortes), ou des insectes de tissus géants, les manipulateurs à vue développent un jeu particulier : manipulateurs autant que spectateurs, ils amplifient les gestes de leur marionnette, la protègent avant de la tuer. Lorsque la marionnette Œdipe sort d’une gamelle de soupe le cadavre de la poule, cette dernière reprend vie, grâce à deux manipulateurs. Elle picore même les restes sur la table et pince les mains qui passent à sa portée. Les manipulateurs la frappent alors, dans une grande violence. Lorsqu’on la redresse (les ailes en croix, dans une présentation très christique), la poule agonisante se fait l’oracle d’Œdipe, lui murmurant à l’oreille. Ce dernier – aidé de son manipulateur ! – lui arrache alors le cou et fourre le tout dans la gamelle, avant de servir son épouse, Jocaste. Les manipulateurs deviennent aussi acteurs, lors de la scène de copulations monstrueuses entre un insecte castrateur et un homme ou une femme, ce qui entraîne la naissance d’une marionnette aux ailes translucides, Œdipe. Le texte et le jeu insistent sur l’aspect sexuel de la donnée œdipienne, mais l’ensemble prend des aspects parfois trop métaphoriques, d’où une recherche permanente de correspondances. Néanmoins l’utilisation ingénieuse du rétroprojecteur permet des effets de zoom, des contre-discours (lorsqu’une marionnette frappe sur la table, une araignée écrasée est visible sur l’écran), en même temps qu’un jeu d’ombres, faisant du manipulateur une seconde marionnette visible en transparence derrière le drap, ou jouant de multiples objets posés à même la plaque de verre (comme cette assiette pleine d’eau contenant des têtards vivants, lors du repas). Tout cela trouve, dans MAQUINA HAMLET, un prolongement magnifique, allié à une réelle maîtrise et compréhension, voire prolongation du texte müllerien. Les manipulateurs, cravatés en costumes noirs, se détachent à peine sur le fond d’obscurité du plateau, troué par la projection d’images mettant en exergue la situation politique argentine ou celle des conflits européens de la seconde moitié du vingtième siècle. Des douches précises éclairent des tableaux macabres. Mais sur cette noirceur généralisée contraste une violente tâche de rouge : une femme coincée dans une cabine, drapée dans une robe de tango, impassible au milieu des volutes de fumées de cigarettes. Ce spectacle est celui qui a exploité le plus de marionnettes différentes, poussant à l’extrême la logique de l’objet et de la marionnette en germe depuis les premiers spectacles : poupées-baigneurs trépanées, poupée molle à l’effigie de Müller (sorte de masque funéraire), mannequins à taille d’homme (se confondant, lorsque tous sont immobiles, avec les manipulateurs). De minuscules marionnettes rejouent tout le spectacle dans une valise, à la fin. Un cercueil devient castelet, comme dans VARIATIONES, les manipu- lateurs apparaissent tels des scientifiques, penchés sur une table de dissection, mais ici, surtout, ils sont des interprètes parmi d’autres. Manipulateurs dépassés ou consentants, ils ne sont plus que les témoins silencieux de leurs agissements. Et l’ambiguïté repose bien là : les agissements de qui, des manipulateurs ou des marionnettes ? Une voix off, sans intonation, ânonne le texte, ponctuant de la même voix froide chaque tableau. Une pétrification collective atteint tous ces individus ( hommes et marionnettes ), qui finissent par se confondre : à la fin du spectacle, les manipulateurs portent des masques de rat, comme si de nouvelles marionnettes les recouvraient, les dirigeaient désormais, alors qu’ils manipulent toujours les autres marionnettes. Ce masque, c’est aussi une manière de rester anonyme, sans position et sans mémoire, comme la marionnette privée de son manipulateur. Dans ces spectacles, évoquant sans relâche les disparus de la dictature militaire, la marionnette a permis toutes les évocations, racontant ce que le corps de l’acteur ne pouvait pas ou ne voulait pas dire. Avec cet arrière-plan politique et dans cette relation trouble de l’homme et de l’objet, la relation manipulateur-manipulé a trouvé chez les Periferico des solutions, des arrangements, des partages de responsa- bilité d’une pertinence aussi forte que spectaculaire.

Ézéchiel Garcia-Romeu est un marionnettiste, metteur en scène et scénographe argentin. Il a mis en scène en France plusieurs opéras. LES ABERRATIONS DU DOCUMENTALISTE a été présenté aussi à Bruxelles en juillet 2000 dans le cadre des Estivales théâtrales.

Ana Alvaro et Daniel Veronese dirigent la compagnie argentine El Periferico de Objetos fondée en 1989. Ils ont récemment créé CIRQUE NOIR (1996), ZOŒDIPUS(1998) et METHODE ( 2000 )