En mai 2001, Alternatives théâtrales a organisé au Centre Dramatique Hainuyer un entretien-débat entre Jean Louvet, Daniel Cordova, directeur du CDH, Yves Vasseur, metteur en scène du GRAND COMPLOT, Bernard Debroux et Nancy Delhalle.

NANCY DELHALLE : Jean Louvet, pourquoi avoir poursuivi un travail avec le Studio-Théâtre de La Louvière alors que vous étiez joué dans le circuit théâtral professionnel ? Quels sont les motivations, les objectifs et les avantages de cette double démarche

Jean Louvet : Le théâtre permettait un discours impensable dans une assemblée politique ou syndicale. Dans de telles assemblées, si vous essayez de casser la langue de bois, de casser la parole bureaucratique, très vite la parole vous est reprise. L’instauration du Théâtre Prolétarien dans le contexte des années 60/70 participait de cette motivation. À l’époque, on assistait à une remontée du mouvement ouvrier en Europe (grèves de 60, mai 68 etc.). Pourquoi continuer ? Si notre génération a été confrontée au problème de l’efficacité du mouvement ouvrier, d’autres sont arrivées ensuite, en reposant la même question et en essayant d’y trouver des solutions. C’est là une continuité d’ordre idéologique. Toutefois, même s’il est possible de parler de néo-militantisme, il ne s’agit plus du militantisme des années pathétiques, des années 60, où, à la limite, vous mettiez votre vie privée en jeu. Nous étions jour et nuit en route, nous collions des affiches et nous nous occupions très peu de nos enfants. Cela a créé des désastres au niveau de la vie privée. Ceux qui sont arrivés après nous ont continué l’action de ce théâtre prolétarien parfois sous d’autres appellations. Mais le militantisme a changé : ils travaillent avec Amnesty International, sur la question des droits de l’homme etc.

En outre, le contact d’un auteur avec la pratique théâtrale reste assez pauvre. Si un metteur en scène monte votre pièce, soit il vous associe au travail, ce qui est extrêmement rare, soit vous arrivez à la première comme tout le monde ou la veille, à la générale. Dans ce monde non professionnel, par contre, ce clivage n’existe pas.

À la fin des années 60, Madeleener, Meyer et moi voulions créer un théâtre professionnel. Je suis allé avec Madeleener visiter Aubervilliers, je suis allé au Berliner.. Les communes de gauche en France apportaient beaucoup de moyens : des camions, de la régie, du personnel. Cela allégeait les coûts. Mais La Louvière n’était pas prête à faire cela. Aujourd’hui, la prise en charge de la culture en Wallonie par les municipalités commence. Je me souviens très bien avoir décidé que j’écrirais parce que, pour cela, il ne faut pas d’argent. De même, j’ai choisi de travailler avec le théâtre professionnel mais de garder à La Louvière une formule de théâtre pauvre : un théâtre qui se veut malin, qui veut mener une réflexion sur l’état du monde mais avec très peu de moyens financiers. En Belgique, à la différence du Québec, il n’est guère admis qu’un auteur fasse du théâtre amateur, ce n’est pas dans les codes. D’ailleurs, le milieu du théâtre professionnel ne vient pas voir nos spectacles

N. D.: Comment cette double démarche s’inscrit-elle dans le processus d’écriture ? Écrivez-vous spécifiquement pour le théâtre professionnel et pour le Studio-théâtre ?

J. L.: J’ai écrit vingt pièces. Très vite, les six pièces que j’écris pour le théâtre prolétarien vont toutes avoir une répercussion internationale. Par exemple, L’AN 1 est pris par le Théâtre National de Belgique, MORT ET RÉSURRECTION DE JULIEN T, est présenté par Pollac à la cinquième biennale de Paris. Ces pièces qui se sont faites avec des bouts de ficelle dans une arrière salle de café connaissent tout à coup un appel. Quelques pièces seulement ont été circonscrites au théâtre prolétarien ; la plupart ont connu un va-et-vient entre les deux démarches. J’ai aussi beaucoup écrit sur commande : FAUST, LE GRAND COMPLOT…

Bernard Debroux : Les formes de représentation ne sont-elles pas très différentes ? Y a‑t-il eu des répercussions, des influences d’un univers de représentation à l’autre ?

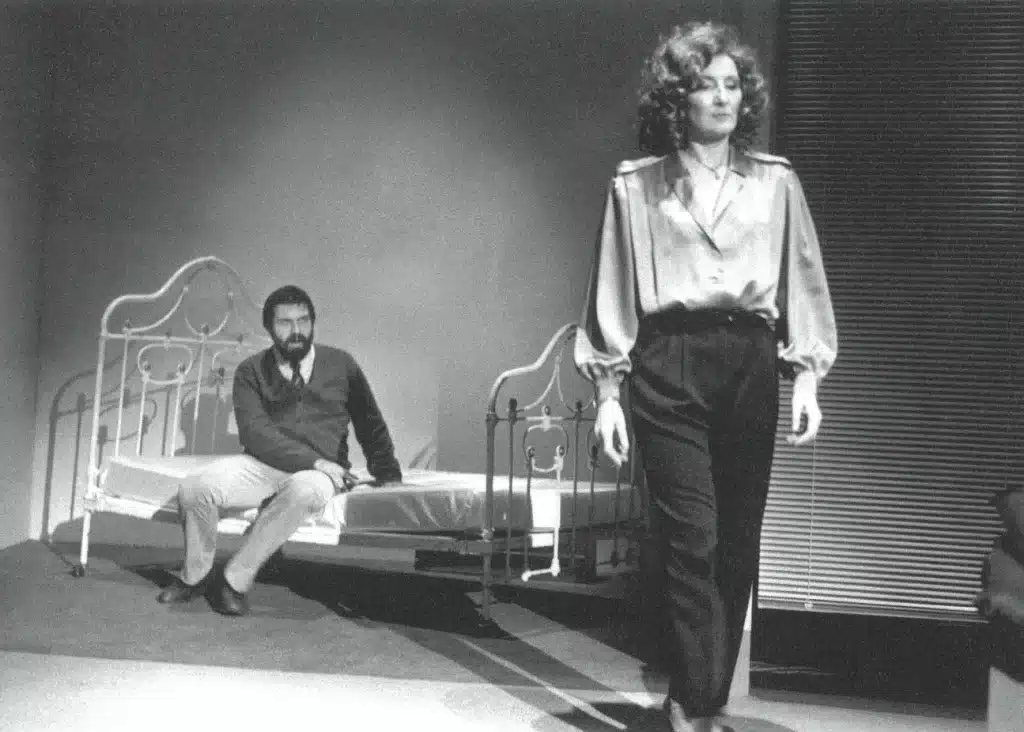

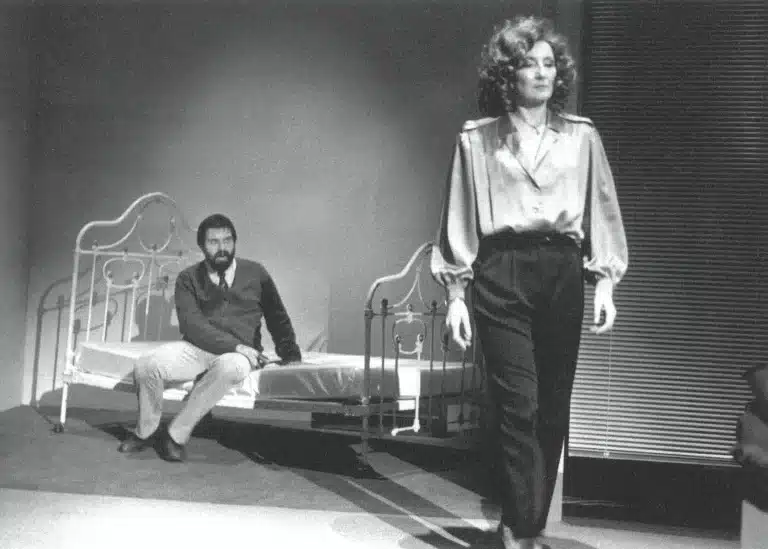

J. L.: Je ne crois pas. Prenons l’exemple de UN HOMME DE COMPAGNIE une pièce que j’ai écrite suite à des discussions avec mon fils. Je la monte et Marc Liebens assiste au spectacle. La mise en scène n’était pas du tout naturaliste, elle était très épurée. Nous en avions discuté avec Marc Liebens et Michèle Fabien et le projet était de la monter au Théâtre National. Mais en voyant ma mise en scène, Liebens a dit : « je ne peux pas monter ça…»

Yves Vasseur : Mais CONVERSATION EN WALLONIE est un exemple plus heureux. Cette pièce a été montée au théâtre prolétarien et a ensuite été donnée à Marc Liebens. C’est le même texte. L’écriture s’adapte au projet. Il y a parfois dans l’écriture de Jean un excès de dramaturgie. Mais Jean n’est pas un metteur en scène.

J. L.: Quand je monte UN HOMME DE COMPAGNIE, le spectacle dure trois heures. Jacques De Decker voit la pièce et encourage Armand Delcampe à la monter. Mais c’est suite à l’expérience de ma mise en scène au théâtre prolétarien que je décide de couper un tiers du texte.

B. D.: Inversement, y a‑t-il eu une influence des mises en scènes professionnelles sur l’écriture ?

J. L.: Prenons LE TRAIN DU BON DIEU. C’est après avoir été écouter Sartre à Bruxelles, en rentrant chez mon père à Tournai que j’ai écrit vingt pages de cette pièce. Un peu plus tard, un ouvrier me demande de monter une pièce sur la grève qu’on vient de faire ? Je développe alors ces vingt pages pour le théâtre prolétarien. Au terme des représentations, en fonction de ce que j’ai entendu, je réécris une version. Ensuite quand Lucien Attoun propose de reprendre la pièce à Théâtre Ouvert dans une mise en scène de Marc Liebens, Jean-Marie Piemme, qui travaille avec Liebens, élabore une dramaturgie très serrée. Durant les répétitions, je mets encore au point une nouvelle version, celle qu’Armand Delcampe publiera dans les Cahiers Théâtre à Louvain. Dans ce cas-ci, le théâtre professionnel influence donc mon écriture, notamment aussi grâce au regard des acteurs sur la pièce.

N. D.: Quel public fréquente le Studio-théâtre ?

J. L.: Nous essayons d’accrocher un public différent. À La Louvière, le public de théâtre, est constitué de 500 personnes — 300 s’il s’agit d’un auteur contemporain. Outre les « institutionnels », il y a un public « de gauche », des jeunes amenés par un animateur de rue, quelques chômeurs.

En tout cas, une partie de ce public n’irait jamais au théâtre ailleurs…

D. C.: La question du public est une question délicate. On ne peut pas comparer la situation de Louvain-laNeuve où UN HOMME DE COMPAGNIE et SIMENON ont touché 5000 spectateurs et celle de La Louvière où UN HOMME DE COMPAGNIE, avec les moyens d’un théâtre pauvre, a touché 300 personnes. Dans l’un et l’autre cas, la résonance est de même importance.

J. L.: Il me paraît aussi important de pouvoir montrer UN HOMME DE COMPAGNIE à des gens qui ne sont pas dans la situation décrite dans la pièce. Cela peut créer, je l’espère, une forme de solidarité, proposer une forme de compréhension de celui qui est dans la misère…