JE PEUX DIRE que je n’ai jamais écrit pour des marionnettes.

Je peux aussi pourtant, parfaitement, affirmer le contraire : j’ai toujours écrit pour des marionnettes.

Je veux dire par là que si j’écrivais un jour un texte destiné à des marionnettes mon souci d’écriture serait exactement le même que celui qui m’agite d’habitude. Et que ce texte-là pourrait franchir — il le devrait même — la frontière des genres, comme Madame Ka et Les cendres et les lampions initialement destinés à l’acteur et à la scène de théâtre l’ont fait récemment.

En effet s’arrêter à ce constat que la marionnette, le théâtre, la radio auraient leur spécificité dramaturgique accrédite l’idée que chaque genre est définitivement clos sur lui-même et par conséquent réduit à un type de cadre, à un type de code, voire à un type de contenant.

Or, depuis des années je m’attache à faire tomber les cloisons qui isolent ces genres, à mélanger ces genres, à profiter des champs de liberté ou de contrainte que chacun de ces genres offre, à utiliser par exemple les atouts romanesques ou cinématographiques permettant d’envisager une structure libérée des canons dramatiques et capable de mettre à mal le raisonnable des productions théâtrales. Par raisonnable j’entends tout ce qui trouve sa juste place. Son juste temps. Sa juste cause. Sa juste destination.

Or, à quoi doit servir cette écriture-là — celle qu’on pense pour la scène — si ce n’est, déjà, à reposer les questions, pour moi fondamentales, de la représentation, qu’il s’agisse par exemple de la cohabitation des espaces fictionnel et scénique, de la durée comme structure majeure, de l’implosion du récit, de la fragmentation des rôles, de la dissolution du personnage au profit de la langue, des mixions narratives ou de l’oralité comme seule architecture possible.

Ce qui, au bout du compte, renvoie de manière inéluctable à la question du rôle et à celle de l’acteur, de sa mission et de son corps.

Après bien des années de travail, préoccupée par ces interrogations quasiment techniques d’une écriture qui serait en somme ancrée dans un processus récurrent de séparation des éléments de la dramaturgie conventionnelle et de leur déhiérarchisation, se pose aujourd’hui à moi la question première de la coïncidence des mots et du corps qui devrait les porter. Question véritablement douloureuse puisqu’elle fait échouer, aujourd’hui, mes dernières entreprises — tentatives serait plus juste — d’écriture.

Quel corps imaginer donc pour quelle langue ?

Quels mots inventer pour quel corps ?

Pourquoi et comment séparer ce que je dis de ce que je suis censé être ? Pourquoi donc ne plus arriver, aujourd’hui, à envisager cette tranquille et trop évidente rencontre entre une parole à dire et le corps qui lui convient ?

Il est tentant d’avancer que la marionnette est une des réponses sensibles à ces questions — peu nouvelles j’en conviens.

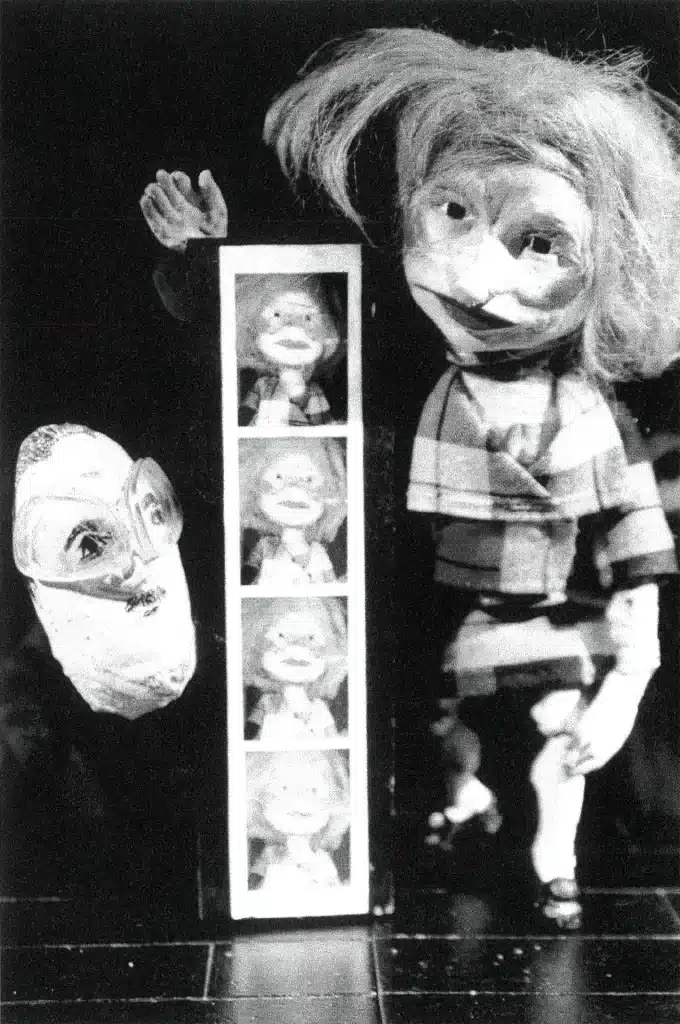

Car ce que je connais de la marionnette, c’est justement ça : la séparation fondamentale de la parole et du corps. Et la paradoxale car possible réconciliation des éléments disjoints.

Je crois comprendre aussi que c’est le lieu où la désorganisation du monde est praticable, physiquement, matériellement avec ses échelles incohérentes, ses métissages et ses imprévisibles représentations de nous-mêmes.

À dire vrai, cette esthétique de la perturbation, je l’ai découverte il y a peu. Alors que l’écriture a toujours été pour moi le lieu où doit s’organiser le chaos.

C’est donc avec une grande attention que j’ai regardé les deux aventures liées à Madame Ka et Les cendres ET LES LAMPIONS.

La particularité qui lie ces deux pièces n’appartenant pas tout à fait à la même période d’écriture, c’est leur surpeuplement.

On imagine assez hâtivement que l’art de la marionnette est le plus apte à résoudre les problèmes économiques et iconographiques du théâtre comme la multiplication des histoires et des apparitions ou l’irreprésentabilité de certaines images ou de certains corps. Il semble en effet plus facile de faire se succéder une petite centaine de figures ou d’objets sur une table ou dans un castelet qu’une petite centaine d’acteurs sur un plateau. Et plus facile pour une figurine que pour un acteur d’être un crabe vert ou un pou de sable.

Or, il m’est apparu que ces deux textes n’avaient peut-être pas été mis « en marionnettes » pour cette raison-là.

Qu’ils avaient peut-être été choisis pour ces questions que leur structure pose à toute représentation théâtrale en général, même si les deux concepts étaient radicalement différents : Madame Ka mettait en place un théâtre de formes et d’objets de taille réduite. Les cendres et les lampions mettait en place un théâtre grandeur nature. Les deux officiants de Madame Ka manipulaient à vue les figurines, les objets et les tableaux animés. Les CENDRES ET LES LAMPIONS associait — dans un processus flagrant, cependant, de séparation des rôles — le corps des acteurs, leur voix et leur rapport à l’objet devenu corps majeur du délit : la chaise.

La problématique du nombre dans Les CENDRES ET les lampions était réglée, humainement parlant, de la même façon que dans les productions de théâtre antérieures : quatre ou cinq acteurs suffisent en effet pour convoquer sur un plateau soixante-quatorze figures humaines chargées d’un épitomé de vie.