Bernard Debroux : Le théâtre, pour toi, est un forum, un lieu du débat politique et social. Cette fonction, ce rôle du théâtre a‑t-il encore un sens aujourd’hui alors que le débat politique et social se retrouve plutôt à la télévision ?

Thomas Ostermeier : L’idée de théâtre que nous connais- sons en Allemagne, en Europe, est née avec Lessing et la « Hamburger Dramaturgie ». Au moment où l’aristocratie est devenue faible et que la bourgeoisie est devenue forte, on a créé une sorte de forum pour les débats. C’est avec l’émergence de la force de la bourgeoisie que le théâtre d’ensemble a été créé en Allemagne. Maintenant que la bourgeoisie devient faible, on met en question ce théâtre subventionné par l’État et par la société bourgeoise. Si on croit encore à l’utopie d’un État démocratique, d’un État bourgeois, d’une société égalitaire, il faut l’utopie d’un groupe de personnes, de magiciens, qui sont payés par la bourgeoisie pour qu’ils lui présentent un miroir d’elle-même et pour que les magiciens puissent poser la question du mensonge, des difficultés, des catastrophes, des structures de la société dans laquelle on vit. Si on partage un certain cynisme, très matérialiste, que l’on voit un peu partout aujourd’hui, on peut dire que le théâtre comme expérience des « lumières », ça n’existe plus. Mon regard à moi croit encore aux « lumières », croit encore à la force du théâtre parce que la télévision est tellement médiocre, parce que les vraies questions ne sont pas posées à la télévision, parce que les vrais cinéastes n’ont plus l’argent pour faire des films et ne trouvent plus les producteurs qui soutiennent leur art. Cinéma et télévision ne sont pas une vraie concurrence car ils sont déjà tellement intégrés à la maffia de l’économie. Nous, dans le théâtre, sommes peut-être une sorte de secte de vieux intellectuels qui croient encore et qui ont le privilège d’être payés par l’État.

B. D. : Cette situation va-t-elle durer ? Les politiques vont-ils continuer à assurer cet engagement pour le théâtre ou cela risque-t-il de s’arrêter ?

T. O. : Il n’y a pas d’engagement des politiques vis-à- vis du théâtre. Il y a juste un certain conservatisme qui dit : si on ferme ce théâtre-là, il va y avoir un grand débat dans la ville. Ce n’est pas populaire car le sénateur qui a fermé le Schiller Theater en 1993 est devenu le Schiller Killer ! Tout le monde connaît ce nom-là. C’est mauvais pour les prochaines élections. Mais il y a des exceptions. Le sénateur actuel chargé de la culture est un très bon penseur, un bon intellectuel, membre du parti socialiste ( ex-communiste de l’ex-RDA), mais il est souvent pris entre deux feux ( social-démocratie et communisme). Dans la génération des jeunes politiciens de la plupart des grands partis, surtout dans le nord de l’Allemagne, il n’y a plus un véritable intérêt pour le théâtre. C’est un peu différent au sud, à Munich, à Vienne où il y a une autre tradition théâtrale. Ils n’ont d’ailleurs pas du tout de problèmes avec le public.

Barbara Engelhardt : Si le dialogue avec le monde politique est important, le dialogue principal est avec le public. Quelles interrogations et quelles questions est-il nécessaire de se poser quand on veut faire le lien avec le public, quand on veut faire du théâtre l’agora, le forum d’un débat socioculturel ?

T. O. : Comment survivre dans une situation de pression de plus en plus forte de l’économie ? Là est la question. Quand je parle de la pression économique, quand je dis comment survivre, je ne parle pas du théâtre. Je parle des gens. Comment survivre dans une pression monstrueuse de la pensée économique ? Tout ce qui est important, ce sont les choses que je peux compter. Même dans la vie privée, même dans l’amour, même dans les rapports personnels, cette pensée devient intérieure. Puis-je avoir des enfants dans ma situation précaire, si je suis chômeur ? Cet homme-là, cette femme-là, me donne-t-elle une certaine sécurité pour l’avenir ? Est-ce que je reste dans ma classe sociale ? Est-ce que je peux monter ? L’inquiétude sociale est celle de toute une génération. Ça commence avec la génération des 35 – 40 ans. Si je ne trouve plus de travail à cet âge-là, ça devient difficile. Je vais faire partie du grand groupe des gens dont on n’a plus besoin. Cette inquiétude très privée, très personnelle, a beaucoup à voir avec une inquiétude plus grande, l’inquiétude de la fausse idéologie du néo-libéralisme qui dit que tout est possible grâce à l’économie de marché, comme on le laisse entendre aux États-Unis. C’est un mensonge de croire que le marché est accessible à tout le monde. Cela permet à certains de faire des affaires tandis que cela est interdit aux autres. Cette révolution dans la pensée guidée par les gens qui se trouvent autour de Rumsfeld, Rice et Bush, cette révolution conservatrice et néo-libérale signe le triomphe du capitalisme mafieux après la chute du Mur.

Observons ce qui s’est passé en Irak où, 24 heures après l’attaque, on voit que Bush demande à Condoleezza Rice de trouver une preuve que Saddam Hussein était coupable. Comme on n’en trouve pas, il faut trouver des fausses preuves. Le fils alcoolique d’un père fou peut faire la bataille de son père pour que les gens autour de la table de famille voient que lui peut lever la tête vers son père ! C’est déprimant.

B. E. : Il y a eu une première crise il y a quinze ans qui était très présente et qui concernait le chômage des jeunes. Quand tu as commencé à faire du théâtre, tu étais très engagé vis-à-vis de cette situation-là. Aujourd’hui, on observe dans ta programmation mais aussi dans ton style de mise en scène que le propos s’est élargi. Est-ce lié au fait de vouloir t’adresser à un public plus large et plus diversifié ?

T. O. : Cette génération qui est entrée dans la vie professionnelle il y a dix ans, quinze ans, se trouve face à une situation où les questions professionnelles sont plus ou moins résolues, mais il reste une grande angoisse sociale car si je perds mon travail, je ne perds pas seulement mon boulot mais aussi la possibilité de pouvoir fonctionner socialement. Je me sens en face d’une vie isolée. Il n’y a pas de vraies actions solidaires entre les chômeurs. Au moment où tu perds ton boulot, tu te trouves seul à la maison ; peut-être avec une famille autour de toi qui est stressée parce que tu es à la maison. Alors tu sors, et tu es seul dans la rue. Il n’y a pas d’endroits où tu peux t’asseoir et parler avec d’autres gens sans que ce soit payant. Si tu vas dans un café, il faut que tu payes ton café, et après une demi-heure tu t’en vas. Tu n’as plus la possibilité de t’exprimer. La seule possibilité de t’exprimer, c’est le travail. Tu n’es plus ni créateur, ni penseur, il y a une sorte de dégradation mentale. Tu te retrouves en face de la télévision qui détruit complètement ton cerveau. Tu n’as plus la possibilité de participer au monde tel qu’il est proposé aujourd’hui. Ce monde est un monde d’achat, où il faut une nouvelle voiture, des vêtements à la mode, il n’y a pas d’autres propositions. Mais sans argent, tu ne peux pas participer à ce monde-là. Tout ça produit une immense angoisse. Cette catastrophe intérieure atteint presque toute la société.

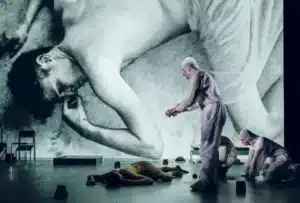

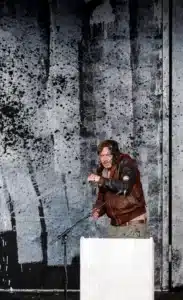

Face à cette situation, au théâtre, ça me donne la possibilité de m’emparer des textes anciens ( NORA d’Ibsen, LULU de Wedekind) parce qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on vivait une situation d’inquiétude sociale assez similaire. Ibsen parle de ça dans presque toutes ses pièces. Il y a aussi cette inquiétude, ce regard social chez Wedekind. Il y a pour nous le grand avantage qu’avec ce répertoire classique, on peut atteindre un public plus large car il connaît les textes et les auteurs. On essaye de partir de là pour porter un regard sur le monde d’aujourd’hui qui parle de cette inquiétude.