DES LIEUX peuvent être liés à une mémoire affective, mais également à une mémoire de travail. Cette place, située pas bien loin du Théâtre de la Balsamine, demeure le « lieu » où j’ai eu l’occasion de travailler avec Jean-Christophe Lauwers. Entourée de bistrots de quartiers, d’une friterie bien grasse, d’antiquaires étranges, d’un mini parc où les enfants se réjouissent d’une balançoire en mauvais état, de chiens qui font leurs besoins un peu n’importe où, d’un marché où le « Roi du Boudin » est gage de qualité ; cette place donc, cette fameuse place des Chasseurs ardennais, est le point de convergence de nombreuses histoires.

D’abord, il en fut de ma rencontre avec Jean-Christophe Lauwers, grâce à Piemme, qui me le fait rencontrer à Villeneuve‑d’Ascq, lors de la première de La Cruche cassée de Kleist, mise en scène par Janine Godinas et dont je suis dramaturge. Il vient me présenter un numéro de TXT, revue pour laquelle il a écrit un texte théorique. La nuit, je lis. Une théorie approximative, des slogans un peu vite énoncés, mais ce qui m’intéresse, c’est la syntaxe de Jean-Christophe Lauwers. Plus exactement sa plume comme on dit. Une grammaire où se décline la rage, la volonté, l’autonomie, la séparation d’avec le théâtre néo-classique (ou néo-contemporain !). Tout en dressant des figures de styles, on retrouve pêle-mêle du Heiner Müller, du Kleist, du Meyerhold, et surtout du Artaud. Il cherche à tracer les grandes lignes d’un théâtre post-moderne dans la droite ligne des textes de Lyotard, Freud, Lacan, Deleuze. Dans cette grammaire fougueuse, il dresse le portrait de son héritage, cherchant à énoncer un théâtre qui tenterait la conciliation entre l’élitisme et le populisme (« Je voudrais jouer du Artaud à la fête aux boudins », me dira-t-il plus tard), un théâtre dépassant les grandes œuvres et acceptant le travail de la dissémination. Ce texte reste la pierre à partir de laquelle notre rencontre fut possible. Il me donne son adresse. Et je vais y passer beaucoup de temps.

Nous sommes, à cette époque, une dizaine de compagnies, qui au hasard des productions, des coproductions, tentons de créer un langage différent dans le théâtre. Trouver un théâtre différent, un langage post-moderne, apte à rendre sensible, à rendre intelligible le tragique de notre vision sociétale pour les uns, de déchiffrer des esthétiques expérimentales pour d’autres, de lire l’écriture contemporaine pour certains. Mais les conditions de nos pratiques sont ridicules. Difficultés de financement, difficultés de coproduction, de diffusion. Et puis notre arrogance ne plaît pas à tout le monde. Car on ose demander de la place et de la reconnaissance pour nos grammaires théâtrales. De plus l’avenir semble bétonné. Nous serons à la retraite lorsque des places de direction seront enfin vacantes. Nos cousins aînés (les van Kessel, Sireuil, Dezoteux, Delculvellerie, Pousseur…) nous regardent comme les touristes regardaient ébahis les punks dans Soho. C’était l’époque du premier « Festival des Jeunes Compagnies ». Nous étions tous là avec nos frères d’armes (la génération de Lorent Wanson, Frédéric Dussenne, Sylvie de Braekeleer, Xavier Lukomski, Michael Delaunoy, Charlie Degotte, Rahim Elasri, Christine Delmotte…) concentrés dans le mini-espace d’un festival de deux semaines. Avec des prix, des mentions, histoire de mettre de la concurrence entre nous. Raté. Nous nous parlons, nous ne voulons pas de cette concurrence. Nous sommes trop indépendants. Nous exigeons notre autonomie mais également une reconnaissance de nos diversités esthétiques. Reconnaissance sans besoin de rivalité.

C’est à cette époque que nous osons nous mettre en front commun, et créer les « États Généraux du Jeune Théâtre »¹. Et toutes ces séances préparatoires, toutes ces soirées à discuter de notre avenir, de notre possibilité à faire du théâtre, toutes ces soirées se sont toujours passées au 8 place des Chasseurs ardennais. Presque la totalité des metteurs en scène actuels ont transité une fois ou l’autre par cette adresse. Jean-Christophe habitait au 3ᵉ et 2ᵉ étage. Une grande table, des murs noirs, une bibliothèque frondeuse, des téléphones, des ordinateurs… un appartement ouvert vers la collectivité et vers le travail. Jean-Christophe est jeune, tout juste sorti de l’INSAS (il est dramaturge d’un spectacle de Piemme mis en scène par Rahim Elasri et vient de fonder sa propre association avec des partenaires artistiques). Il est emphatique, intransigeant, dévoué à un sentiment politique, audacieux dans ses contradictions. Notre amitié se fortifie à ce moment-là.

Les « États Généraux du Jeune Théâtre » auront lieu. Provocante et lamentable cérémonie de dissolution face au pouvoir ! Nous ne sommes plus d’accord entre nous. Il y aura scission, rupture, jalousie, aigreur. Cette petite collectivité qui, peut-être avec une certaine juvénilité, s’attaquait aux dinosaures que sont les arcanes du théâtre en Communauté française de Belgique (institutions, financement, presse, diffusion…) se dissout dans les torpeurs de l’individualisme.

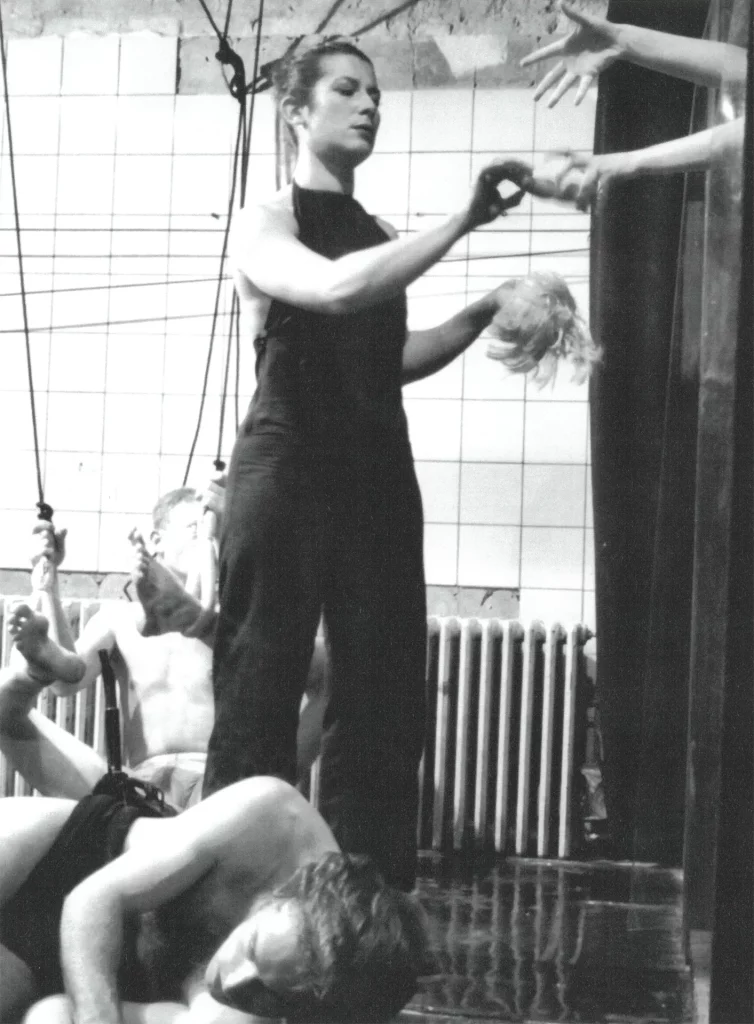

Au-delà de ces moments-là, Lauwers et moi commençons à travailler ensemble. Sur des projets. On a très vite envie de monter une revue : demander des textes à des sociologues, anthropologues, philosophes, politiciens sur le théâtre contemporain en Communauté française ; entreprendre des interviews avec des spectateurs sur les pouvoirs subsidiants, sur les spectacles, renouer avec un esprit critique (dont on ne retrouve plus la moindre valeur dans le journalisme). Cette revue aurait dû s’intituler « Le cas Aimé » en souvenir de Lacan pour lequel nous avons tous deux la même passion. Mais cela n’aboutira pas. Tant pis. On continue alors sur d’autres projets. Et là, c’est peut-être une des personnes, avec Janine Godinas, Sylvie de Braekeleer, et Roland Mahauden, avec qui j’ai entrepris un long dialogue, une véritable complicité sur les tenants de l’esthétique comme a priori à toutes formes. Bientôt s’ensuivront des travaux divers sur des textes de Verheggen, de Joyce et de Kleist, de Heiner Müller, sur le mythe de Don Quichotte et surtout sur certains des textes propres de Jean-Christophe Lauwers.

Juste un regret. Avant sa mort, Jean-Christophe et moi, nous voulions un jour confronter « Mans » d’Art Spiegelman et l’écriture de Primo Levi, interroger la Shoah, la question juive, le génocide. Mais comme toujours avec lui, on mêlait Primo Levi et Mike Brant, Lanzman et Aznavour, Bob Dylan et Freud, la Thora et Brecht. C’est un thème qu’il aura finalement abordé dans Le Monde selon Gianfranco.

Le travail de mémoire