Je pense qu’il s’est d’abord penché, ensuite il s’est agenouillé et après seulement il a trempé sa main dans l’argile, pour en enduire son visage. Mais il n’est pas impossible qu’après s’être agenouillé, il se soit recroquevillé aussi petit que possible, et qu’il ait immergé son visage directement dans le sol argileux. Je ne sais pas si Josef Nadj a agi ainsi, puisque je n’étais pas là. Mais je suis presque sûr qu’avec son visage plein de boue, il a jeté son premier regard dans la puszta où, à part quelques arbres solitaires et des oiseaux au vol errant, il n’a rien vu d’autre que l’horizon lointain, là où le Ciel et la Terre se rencontrent. Je ne sais pas non plus si il a embrassé la terre — car il aurait pu le faire -, puisque c’était de la terre natale de Bácska, mais ce que je sais, c’est que, quoiqu’il ait fait, c’était sûrement de la même valeur. Se tremper dans l’argile fait partie du rituel de purification dans la terre natale et, pendant ce temps-là, l’intimité qui se crée au cours de l’échange entre les éléments rend consubstantiels les deux corps, c’est-à-dire l’homme et la Terre natale, la Terre Mère. Et pour que notre visage soit argileux, il faut de toute manière se pencher jusqu’au sol, il faut se rapetisser, il faut faire des mouvements appropriés pour courber la colonne vertébrale, en un mot, il faut être humble.

Celui qui est humble avec les êtres célestes est doux avec les hommes. Dans l’Ancien Testament, on a exprimé les deux approches par le même mot : la signification de ‘’aNil est « pauvre, humble et doux » et provient du verbe SaFal, qui veut dire « être petit ». Mais déjà dans l’Ancien Testament, on a fait la différence entre le verbe et le sens actif et passif du substantif. Dans le sens passif, le mot signifie humilité. Il marque l’acceptation de la nature, l’obéissance divine, ainsi que l’abandon à la grâce de Dieu ; dans le sens actif, cela signifie douceur, et fait allusion au comportement vis-à-vis de ses semblables et non des êtres célestes. Par conséquent, celui qui est vraiment humble avec les célestes adopte avec les hommes un comportement patient, miséricordieux et indulgent ; il dirige avec douceur, et il réprimande avec une gentillesse calme et une modestie indulgente. Ce qui veut dire que ce qu’on représente par deux mots dans le Nouveau Testament, c’est-à-dire homme « d’un cœur doux et humble » (Mt. 11,29), signifie : humble envers les célestes, afin d’être doux avec les hommes.

L’humilité de Josef Nadj s’est manifestée envers les cieux sur le champ d’argile, mais elle est présente aussi dans la salle de répétitions et sur scène aussi. Il est presque perdu parmi ses co-créateurs. Pendant les répétitions, quand il travaille, pendant longtemps on n’entend presque pas sa voix. Toutefois, c’est lui qui dirige, qui mène. Il ne recourt pas à la force avec ses danseurs, ce n’est pas avec la parole du pouvoir qu’il gère ses acteurs. Dans les chorégraphies, il est l’acteur principal, mais il disparaît parmi ses partenaires. Il reste souvent et durablement à l’arrière-plan, pour rendre plus grands ses compagnons. Il ne tend pas à tout prix à faire valoir sur scène ses conceptions de réalisateur, au contraire, il laisse humblement la scène se créer d’elle-même, avec les danseurs et acteurs qui y participent.

Et pourtant, le plus souvent, l’image de la scène qui naît s’est déjà formée préalablement dans sa tête. C’est que Josef Nadj réfléchit en image avant d’arriver dans la salle de répétition ; image qui engendre le déroulement de la scène au cours de la répétition, où lui-même pense aussi par son corps. Quand on décide de la dernière version de la scène, le cerveau joue un rôle, lorsqu’il faut fixer la cohérence, la proportion et le rythme de l’entièreté du texte Humilité, douceur, imagerie, corps et seulement après vient la raison – c’est la route que suit son théâtre.

Depuis les années cinquante, depuis que le concept de postmodernisme a surgi, on a défini de différentes façons l’essentiel du modernisme. Souvent à partir d’une perspective formaliste ou phénoménologique. Ceux qui considèrent que l’âge moderne prend son origine chez Platon et chez Aristote ne peuvent pas contourner l’ensemble des problèmes connexes ontologiques et se rendent compte en général que la caractéristique essentielle du modernisme est l’exclusivité progressive de la raison, laissant parallèlement à l’arrière-plan l’esprit, l’âme et le corps qui sont devenus précaires surtout durant les trois cents dernières années. C’est pourquoi le fait que Hans Jauβ range le théâtre de mise en scène (Regietheater) parmi le théâtre postmoderne provoque l’incompréhension. C’est que ce dernier est le faire-valoir violent d’une seule intention du metteur en scène par rapport à ce qui apparaît sur la scène de Josef Nadj. Ainsi, il faudrait plutôt considérer le théâtre de mise en scène comme un des premiers représentants du théâtre moderne.

Le propre du moderne est également que, pour le phénomène qui est résumé par le mot art, l’homme réagit dans le cadre de l’esthétique, qui est dû également à la domination exclusive de la raison. Le critique et l’esthète attachent un sens à lui-même à l’intérieur de l’esthétique sous prétexte de l’œuvre d’art, par le système inventé par lui-même et pour lui-même, et il n’attire pas dans son cercle de référence les éléments qui font parties de l’œuvre d’art, mais qui ne sont pas matérialisés dans l’œuvre d’art, c’est-à-dire l’existence humaine. En parlant des arts, il ne se rend pas compte qu’au fond il oublie tout ce qui se situe en dehors de l’esthétique.

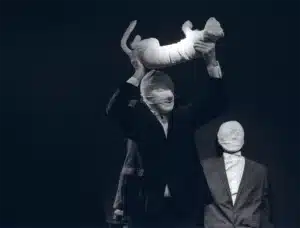

Josef Nadj fait partie des créateurs peu nombreux, actuellement qui tiennent compte de la fin d’une période artistique, c’est-à-dire qu’il vit et crée de telle façon que dans ses motifs, il se déplace vraiment vers les racines archaïques de l’accomplissement. J’insiste : tout ceci se passe dans ses motifs, puisqu’en se tournant vers les auteurs les plus modernes comme Beckett ou Kafka, ce n’est pas un monde absurde qui se crée sur la scène. Si nous ne considérons que le contenu des représentations, nous pourrions l’appeler moderne, cependant pour ma part, sur la scène de Josef Nadj, il me semble plus important de voir ce que l’histoire porte, où l’histoire n’est que prétexte. Toutefois, chacune de ses représentations ne transmet pas uniquement des dimensions terrestres, mais ouvre aussi des perspectives cosmiques, dont les moyens ne sont pas uniquement le décor, la lumière ou les costumes, mais également la manière de jouer. Par exemple dans la représentation Le Vent dans le sac, constituée essentiellement de textes de Beckett et de Dante, nous pouvons voir des figures sans visages, réalisées à partir des tableaux de Magritte et de Bosch : des marionnettes dont le visage est remplacé par des sacs et des danseurs qui cachent eux-mêmes leur visages ou se mettent également des sacs sur la tête. Sans faire de déductions détaillées, je peux affirmer que du contexte de la représentation, il s’avère que le fait d’être sans visage rend visible l’esprit, pourtant ceci n’est pas caractéristique des textes de Beckett. Comme les acteurs de l’enfer alignés dans ce même spectacle ne représentent pas l’enfer, mais bien le spectacle joué avec l’idée de l’enfer, pour qu’à travers ceci aussi une perspective cosmique puisse se constituer.

Dans le spectacle Comedia Tempio, certaines scènes se relayent par les transformations des énormes murs de décors, provoquant chaque fois de nouveaux environnements. Après un certain temps, les espaces ainsi ouverts l’un après l’autre peuvent être considérés comme les différentes chambres du cerveau qui, s’introduisant dans les couches intérieures de la conscience, mènent le spectateur de plus en plus à l’intérieur de lui-même. Cependant, dans la dernière scène, l’espace mis à jour comme la chambre la plus centrale de l’intellect ne constitue pas la dernière chambre d’un monde fermé, mais au contraire, grâce au contexte du spectacle et à l’eau qui coule continuellement du mur, ouvre une perspective cosmique.