« L’ouverture est la condition même de la jouissance esthétique »

Umberto Eco, L’ŒUVRE OUVERTE

LE DÉSIR DE THÉÂTRE, chez l’homme, ne relevant ni du besoin ni de l’instinct, pas même de la pulsion, postulons que ce « désir » n’est ni naturel ni inné, comme pourraient l’être le manger, le boire, la respiration et en général tous les réflexes de reproduction et de survie. Si tel était le cas, la démocratie athénienne ne se serait pas dotée d’artifices politiques et religieux aussi contraignants pour faire de son théâtre un théâtre « de masse » – la formule est de Roland Barthes – réunissant à chaque représentation le tiers de la population de l’Attique ; Maurice Pottecher, quant à lui, n’aurait pas eu besoin de recourir à des comportements aussi charismatiques que manipulateurs, au risque, parfois, du paternalisme et de la démagogie, pour mobiliser autour de son Théâtre du Peuple l’ensemble du village de Bussang, personnel de son usine inclus ; Jean Vilar, les pionniers de la décentralisation et leurs successeurs, enfin, n’auraient pas eu à s’escrimer voire à s’épuiser un demi-siècle durant, de tournées de tréteaux en animations de terrain, de rencontres publiques en ateliers militants, pour finalement plafonner au chiffre immuable, sans cesse reconduit par les statistiques officielles, des sept ou huit pour cent de personnes qui déclarent assister au moins une fois par an à une représentation théâtrale, spectacles amateurs compris. Pour l’animateur culturel comme pour le militant associatif, ces résistants anachroniques égarés dans l’ère multimédiatique, il s’agit de remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier et surtout, au rebours de toutes les utopies révolues, de se résigner à défendre et promouvoir un art définitivement « minoritaire » – l’expression est de Michel Vinaver – quelque chose entre rocher de Sisyphe et tonneau des Danaïdes, si l’on veut traduire cela en images et en mythe…

Virtualité du désir

Si le désir de théâtre n’est ni naturel ni inné, ce que tendrait à vérifier la précarité de sa perpétuation comme son absence d’universalité, c’est peut-être qu’il n’est après tout, mais c’est déjà beaucoup, qu’une virtualité, une potentialité, une faculté au même titre que le travail et la pensée, à inscrire au rang des possibles donc, et à rapprocher des processus d’émancipation conjointe de la main et du cerveau tels que les a décrits l’ethnologue André Leroi-Gourhan dans son révolutionnaire essai LE GESTE ET LA PAROLE. Cette disposition rejoindrait l’un des objets d’étude les plus neufs de l’anthropologie au XXe siècle, à savoir cette capacité humaine – cette fois-ci très universelle et pouvant revêtir les aspects les plus divers – à mettre en forme et en ordre symbolique une représentation du réel ainsi qu’une vision du monde. Une disposition qui, en l’occurrence, pour ce qui concerne le théâtre et le spectacle, se renforcerait d’une autre, peut-être plus animale et plus pulsionnelle celle-là, je veux parler de la curiosité, ce « vilain défaut », qui incite les badauds à se rassembler instinctivement en cercles concentriques autour d’un incident, d’un accident ou d’un bonimenteur – ce qui fut pris en compte par les architectes de la Grèce antique lorsqu’ils imposèrent le gradin en hémicycle, le « theatron », le lieu d’où l’on voit –, et à se constituer spontanément sinon en public du moins en assemblée de spectateurs, en « attroupement » pour reprendre une expression chère au metteur en scène, auteur et philosophe Denis Guenoun qui en analysa fort bien la phénoménologie dans son très stimulant essai L’EXHIBITION DES MOTS (Ciré, 1998, p. 12 et suivantes).

Toutefois, même si le désir de théâtre s’origine lointainement dans des dispositions innées au champ plus vaste, celles relatives entre autres choses à la représentation et à la symbolisation, ainsi que dans des réflexes de socialité encore empreints de grégarisme, il ne fait aucun doute que la pratique organisée du rituel théâtral à heure fixe et en un lieu précis relève quant à elle de ce que par opposition à la nature et à l’inné on appelle la culture et l’acquis. D’où sa fragilité, sa précarité, la nécessité d’en exciter, d’en éveiller le désir et le goût, de les entretenir, de les développer à l’échelle individuelle, et d’en propager, d’en accroître le nombre à l’échelon collectif – « élargir le cercle des connaisseurs » disait Brecht.

Car comme toute forme de représentation organisée et de mise en ordre symbolique du réel ou de l’imaginaire, le théâtre a ses règles et ses lois, qu’il s’est lui-même forgées et auxquelles ensuite il obéit, des règles et des lois variables selon les cultures et les époques, évolutives donc, et toujours mues par une étrange dialectique entre contrainte et liberté, soumission et transgression, allégeance à une forme identifiable et créativité.

Idées reçues et préjugés

Qui dit règles et lois, fussent-elles évolutives, dit aussi convention et tradition : une sorte de culture commune adoptée, assimilée et digérée à l’échelle d’une communauté et qui, de fait, se transmet de génération en génération avant d’accéder au statut ultime, supra-symbolique, d’imaginaire ou d’inconscient collectif – au point que quelqu’un qui, en l’occurrence, ne serait jamais allé au théâtre, en recevrait quand même une idée (une « idée reçue »!) à travers ce qui s’en dit ici ou là, ce qui, de façon indirecte, en est montré. Aujourd’hui encore, parmi les quelque quatre-vingt-dix pour cent de gens qui ne vont pas au théâtre ou si rarement, quelques clichés ont la vie dure : toges, spartiates et couronnes de laurier, façon péplum, quand il s’agit de théâtre antique ou de tragédie classique, costumes Grand Siècle et perruques Louis XIV quand il s’agit de Molière, salon bourgeois et/ou design avec guéridon et téléphone blanc (sic!) s’il s’agit éventuellement de théâtre moderne ou contemporain, ce que semblent avoir très bien compris les études marketing de France 2, celles-là mêmes qui ont présidé à la réhabilitation des fameuses retransmissions captées en direct depuis quelques-uns des théâtres les plus commerciaux de la capitale… Les questions de l’idée reçue et du préjugé apparaissaient d’ailleurs déjà en filigrane dans cette audacieuse et provocatrice livraison de la revue L’Art du théâtre consacrée à la « haine du théâtre » (Actes sud / Chaillot no 4, printemps 1986).

Le désir d’un objet, on le sait – la psychanalyse l’a révélé pour l’ambivalence de l’amour et de la haine – peut aussi se mesurer à l’aune de la répulsion que ce même objet suscite. Or le théâtre, de par sa forte présence dans notre inconscient collectif, fait naître dans l’inconscient et le conscient de chaque spectateur potentiel une attente, qu’elle soit générale ou ciblée sur un spectacle en particulier, dont l’impatience et le caractère impérieux peuvent provoquer des réactions et des turbulences d’une violence inattendue.

Horizon d’attente et déception

Deux témoignages puisés dans la littérature éclairent d’un jour humoristique et distancié cette attente inconsciente et la terrible contrariété qui lui succède lorsque la réalité des choses déroge en l’occurrence à l’esthétique escomptée. Relisons d’abord ce souvenir d’enfance de Chateaubriand extrait des toutes premières pages de ses MÉMOIRES D’OUTRE- TOMBE (livre II, chapitre 3) : « Mon frère était à Saint-Malo lorsque M. de La Morandais m’y déposa. Il me dit un soir : « Je te mène au spectacle : prends ton chapeau. » Je perds la tête ; je descends droit à la cave pour chercher mon chapeau qui était au grenier. Une troupe de comédiens ambulants venait de débarquer. J’avais rencontré des marionnettes ; je supposais qu’on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus beaux que ceux de la rue.

J’arrive, le cœur palpitant, à une salle bâtie en bois, dans une rue déserte de la ville. J’entre par des corridors noirs, non sans un certain mouvement de frayeur. On ouvre une petite porte, et me voilà avec mon frère dans une loge à moitié pleine.

Le rideau était levé, la pièce commencée : on jouait LE PÈRE DE FAMILLE. J’aperçois deux hommes qui se promenaient sur le théâtre en causant, et que tout le monde regardait. Je les pris pour des directeurs de marionnettes, qui devisaient devant la cahute de madame Gigogne, en attendant l’arrivée du public : j’étais seulement étonné qu’ils parlassent si haut de leurs affaires et qu’on les écoutât en silence. Mon ébahissement redoubla, lorsque d’autres personnages arrivant sur la scène se mirent à faire de grands bras, à larmoyer, et lorsque chacun se prit à pleurer par contagion. Le rideau tomba sans que j’eusse rien compris à tout cela. Mon frère descendit au foyer entre les deux pièces. Demeuré dans la loge au milieu des étrangers dont ma timidité me faisait un supplice, j’aurais voulu être au fond de mon collège. Telle fut la première impression que je reçus de l’art de Sophocle et de Molière. »

Écrite en 1812, cette page relate un événement de 1779. On y mesure bien l’écart entre ce que Jean-Claude Lallias appelle l’«horizon d’attente » de l’enfant, alors âgé de onze ans, et le malentendu, l’incompréhension, voire la déception, aux limites de l’absurde, douloureusement éprouvés dans l’instant qui suit. D’un côté, un modèle esthétique dominant : celui de la baraque foraine, des marionnettes et des archétypes grotesques issus de la commedia. De l’autre, une esthétique en rupture : celle de Diderot, du genre sérieux, de la « peinturedes conditions » (sociales et familiales) et du jeu«naturel»…

Autre souvenir d’enfance, rapporté par Giraudoux celui-là, dans L’IMPROMPTU DE PARIS qu’il écrivit en 1937 à la demande de Louis Jouvet. Et c’est l’acteur Pierre Renoir, frère du cinéaste Jean, qui, entre fiction et réalité, y rapporte cette anecdote légendaire relative à leur père Auguste, le peintre, et à la « première impression » qu’il reçut d’une représentation théâtrale : « À huit ans on a mené mon père au Gymnase.Il y avait là un vrai piano. Il a hurlé de déception eton a dû le sortir du théâtre. Il n’y est jamais retourné » (Grasset, p. 20).

Ainsi toute innocence est-elle minée, voire ravagée par l’idéologie dominante, même lorsqu’il ne s’agitque d’esthétique, voire d’esthétique scénique. Le gamin de huit ans attendait du faux, du toc, du carton-pâte,de l’illusion. L’irruption intempestive du vrai, même sous la forme d’un instrument de musique, lui est proprement insupportable.

Or, combien de spectateurs adultes, aujourd’hui encore, transmuent-ils leurs colères et leurs hurlements infantiles en grognements et vociférations d’hommes des cavernes quand à la sortie d’une représentationleur horizon d’attente a été déçu ! Il faut bien se rendre à l’évidence, l’art du spectateur – l’expression est de Brecht et elle me plaît – est un art résolument déceptif. À moins d’être soi-même metteur en scène – et encore, la plupart des metteurs en scène vous avoueront quela mise en scène dont ils signent la réalisation est toujours assez éloignée de la mise en scène dontils avaient rêvé dans l’absolu –, le désir et le plaisirdu spectateur sont par définition condamnés à la confrontation toujours déceptive entre un « horizon d’attente » et la réalité scénique qu’il a sous les yeux : question d’interprétations divergentes en quelque sorte, la première virtuelle, inconsciente et/ou préconçue, la seconde matérielle, concrète et tangible, contrariée par la vision plus ou moins autoritaire et péremptoire d’un autre…

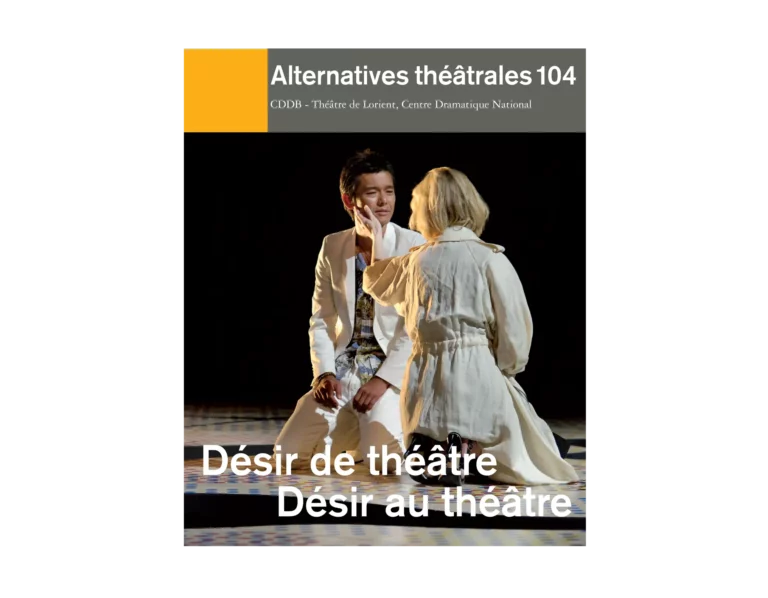

Photo Pascal Victor.

Déception et compensation

Le plaisir du spectateur serait-il donc un plaisir masochiste ? Le spectateur ne renouvellerait-il son désir de théâtre que pour, chaque fois, en vérifier la contrariété, la frustration, la déconvenue ? Sans doute le spectateur de théâtre, comme tout amateur d’art, ne se contente-t-il pas d’être conforté dans ses certitudes. Aussi prend-il un plaisir sincère à être perturbé, dérangé, bousculé dans ses repères et ses habitudes. Mais pas en pure perte. Le spectateur de théâtre, – je parle évidemment du spectateur « disponible », celui qu’évoque Umberto Eco comme complément réceptif, indispensable, à ce qu’il désigne sous le nom d’«œuvre ouverte » – attend aussi du trouble et de la déception qu’ils soient compensés. Que le malaise négatif de la frustration soit quasi simultanément comblé par la joie positive d’un étonnement, d’une surprise, voire d’un émerveillement qui se révèleront d’autant plus forts qu’ils seront totalement inespérés ou inattendus.

Photo Marc Enguerand.

De ce processus je donnerai deux exemples, d’autant plus pertinents, me semble-t-il, que leurs effets sur le spectateur répondent à l’intention des metteurs en scène, eux-mêmes parfaitement maîtres de ce petit jeu dialectique et légèrement pervers de la déception et de la compensation. Affirmer sa créativité interprétative et scénique sur un chef‑d’œuvre, surtout s’il est passé mythe, relève parfois du défi ou de la gageure. D’autant que la présence diffuse de l’œuvre dans la mémoire collective s’est au fil du temps encombrée de clichés et d’images d’Épinal devenus à leur tour aussi artificiellement universels que l’œuvre authentique elle-même. Tel est le cas de ROMÉO ET JULIETTE dont les scènes du bal et du balcon, on le sait, demeurent figées dans les représentations picturales et musicales qu’en ont données les Romantiques, et qui décorent encore de leurs chromos les foyers des théâtres et des opéras hérités du XIXe siècle : façon Berlioz, Delacroix ou Géricault… Impossible sur de tels clichés, si l’on veut échapper à la convention la plus ringarde, de ne pas décevoir le spectateur : reste au metteur en scène à trouver la compensation la plus juste et la plus heureuse possible dans l’esthétique et l’interprétation qu’il a choisies. Commençons par la scène du bal chez les Capulet et confrontons les solutions proposées tour à tour par Daniel Mesguich et Stuart Seide en 1985 et 1999. Dans les deux cas, le spectateur s’attendait à – espérait ? – un traitement opératique et/ou cinématographique façon MAYERLING de Terence Young ou LE GUÉPARD de Visconti avec au centre un Roméo aussi « glamour » qu’Alain Delon ou Omar Sharif. Raté ! Mesguich nous propose, en écho au prologue du spectacle, où les fantômes de Jouvet hantaient le Théâtre de l’Athénée, un florilège de citations légendaires du répertoire comme autant de scènes de conservatoire évoquant tour à tour BÉRÉNICE, LA MOUETTE, CYRANO… Pas-de-deux dramatiques plutôt que chorégraphiques donc, totalement décalés, emportés par la choralité tourbillonnante d’une étrange et inquiétante danse de salon. Chez Stuart Seide, autre frustration : un mur monumental percé de petites portes descendait des cintres et occultait la profondeur de l’arrière-scène. Le spectateur-voyeur en était réduit, comme à travers l’exiguïté du trou de la serrure, à entre- apercevoir quelques bribes, quelques miettes du fameux bal tant espéré, avec en prime – puisqu’il faut bien une compensation – l’érotisme en majesté de Lady Capulet (Laurence Roy) dans une robe de velours rouge à la corolle aussi « vulvaire » que celle d’une rose ou d’un tutu, en grâce et en splendeur, éclipsant presque dans une sorte de rivalité inconsciente l’attraction exercée par sa fille.

Du bal au balcon

Venons-en maintenant à la scène du balcon. Daniel Mesguich et son scénographe, Alain Batifoulier, avaient tout transposé dans une bibliothèque monu- mentale – celle de Babel chère à Borges, ou telle bibliothèque humaniste de Naples, de Palerme ou de Vérone, lézardée par un séisme de forte magnitude dont l’ampleur avait nécessité l’étayage par des échafaudages de soutènement comme on peut en voir encore dans les quartiers espagnols de Naples : autant de tubulures qui incitaient à l’agilité et à l’acrobatie le corps souple et félin de Roméo (Christian Cloarec ensuite remplacé par Jérôme Angé) comme autant d’agrès de cirque ou de gymnase invitant à la performance physique et à la parade nuptiale ou, vision plus innocente qui nous ramène au vert paradis des cours de récréation, comme autant de barreaux enchevêtrés des cages à écureuils de notre enfance. Chez Seide, la scène du balcon était traitée de façon beaucoup moins exubérante et beaucoup plus minimaliste. Au sommet d’un plan incliné, au lointain, une mince tubulure grise, fondue dans un espace monochrome lui-même gris très clair, façon rambarde ou bastingage – déception assurée ! Derrière la tubulure, une petite scène en abyme sur le vaste plateau : le balcon, et sur ce balcon, les deux corps nus de Roméo (Frédéric Cherbœuf) et de Juliette ( Julie-Anne Roth). Aucun effet de jeu ni d’éclairage racoleur : le texte, son interprétation et la nudité crue. La puissance de la scène ne se révélait que dans la séparation et les adieux, traités comme une représentation picturale naïve et primitive d’Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Précisons que cette scène faisait écho à une autre, terrible, celle de la répudiation de Juliette par son père (Alain Rimoux), courroucé comme le Dieu de l’Ancien Testament, tellement excommunicateur et odieux dans sa colère que plusieurs spectateurs avaient par la suite demandé si le metteur en scène n’avait pas pris la liberté de rajouter la scène au texte de Shakespeare.

Pour (ne pas) conclure

Résumons-nous. L’imaginaire collectif est encombré d’idées reçues et préconçues, de préjugés qui suscitent chez le spectateur virtuel ou potentiel un horizon d’attente qui vaut aussi bien pour le théâtre en général que pour une représentation ponctuelle en particulier. L’adéquation étant quasi impossible entre l’attente fantasmée et la confrontation au réel – il y a là quelque chose qui pourrait ressembler à la dialectique freudienne entre principe de plaisir et principe de réalité –, le spectateur, à quelques exceptions près, sera toujours déçu. Et pour que soit surmontée la déception, qu’elle n’entame ni la consommation du plaisir ni l’entretien et le renouvellement du désir, il faudra que cette déception soit compensée avec force et intensité, dans l’instant de la représentation ou dans son après-coup, par la surprise, l’étonnement, l’émerveillement, ou simplement la découverte d’un effet de sens ou d’une émotion neufs, inespérés, inattendus.

La décomposition théorique d’un tel processus relatif aux mécanismes du désir et du plaisir du spectateur est porteuse d’une conséquence : elle place le théâtre d’art et de service public en face de responsabilités qui implicitement étaient déjà les siennes, mais qui, au pied de ce constat, n’en doivent être que réactivées et renouvelées. Les enjeux sont ceux d’un combat : contre la déception, pour la compensation. Les artistes et leurs propositions doivent donc redoubler d’exigence en matière d’interprétation, de dramaturgie, de quête de sens, de recherche d’équivalents scéniques et/ou contemporains du texte dont ils s’emparent, d’exploration de sensations et d’émotions nouvelles, d’expérimentation de formes esthétiques inédites, bref d’originalité, de singularité, de créativité toujours plus pertinente et justifiée.

Quant à ceux qui les secondent et les entourent, ils doivent quant à eux redoubler de vigilance, de présence et d’efficacité pédagogique dans ce qu’on appelle parfois l’accompagnement du spectateur, et qui recoupe aussi sa formation et son information. L’existence de dispositifs d’accompagnement en amont et en aval de la représentation, incluant transmission de repères et mise en perspective historique, influe beaucoup sur la logique linéaire précédemment décrite : idées préconçues –> horizon d’attente –> déception –> compensation… C’est la raison pour laquelle j’accorde tant d’importance et depuis si longtemps à cette instance diffuse, un peu abstraite, qu’on appelle ici ou là la formation ou l’école du spectateur.1

Ainsi guidé et éclairé, le spectateur, au lieu de se crisper et de se raidir sur les accoudoirs de son fauteuil, pourra peu à peu s’abandonner au plaisir de la nouveauté inattendue, voire de la contrariété compensée. Le théâtre deviendra alors ce qu’il aurait dû et devrait toujours être, un lieu d’ouverture et de disponibilité réciproque, au sens où l’entend Umberto Eco : ouverture de l’œuvre par sa plurivocité et sa polysémie, disponibilité du lecteur ou du spectateur à recevoir, dans la bienveillance et la décrispation, des formes et des propositions nouvelles. Alors seulement la belle expression suisse que, précisément à l’issue d’un spectacle, me rapporta un jour Alain Knapp, alors directeur de l’École du TNS aux côtés de Jacques Lassalle, pourra devenir l’exergue ou le credo universel de tout art poétique du spectateur – surtout prononcez-le avec l’accent traînant et chantant du canton valaisan :

«J’ai été déçu en bien ! ».

- Je vous renvoie sur ces questions à quelques-uns des articles que j’ai publiés dans le cadre de l’ANRAT, Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale : « L’apprenti spectateur » in LE THÉÂTRE ET L’ÉCOLE (Actes Sud Papiers, 2004), « Description chorale » (Trait d’union no 15, janvier 2008) et « Le grand entretien » (Continu[um] no 1, février 2010). ↩︎