Un désir non suivi d’effet engendre la pestilence.

William Blake

QUARANTE-NEUF FOIS est dit le mot désir dans la pièce de Bernard-Marie Koltès, DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON. Pourtant la nature de ce désir et l’objet du deal ne sont jamais mentionnés. Le mot « désir » et ses déclinaisons possibles sont inlassablement répétés comme la litanie entêtante d’une évidence de nature et de position. Lorsqu’on est dealer c’est qu’on est dans le don, lorsqu’on est client c’est qu’on est dans l’échange.

Ainsi nommé par Koltès, les personnages sont comme voués à conserver leur fonction et une juste distance, la parole ajournant ou incarnant métaphoriquement tout échange possible. Le dealer s’évertue à dire que le désir du client est visible, qu’il est là, qu’il est apte à en mesurer la teneur et la réitération du mot « désir » a pour effet paradoxal de ne pas le dissoudre mais d’en accroître son imparable consistance. En multipliant les désirs possibles sans jamais les nommer le dealer invoque un véritable ordre du désir et cerne son client comme un marchand proposerait des produits auxquels on n’aurait pas songé en entrant. Subsiste alors cette impression conjuguée de suspension et d’aspiration sans résolution possible. Ne le nommant pas, Koltès fait du manque évoqué une insatisfaction ontologique renvoyant à la condition même du client, voire celle de l’homme, perpétuellement traversé par l’attente d’un supplément d’être.

Le dealer est comme investi du pouvoir de pointer le désir de l’autre, il le voit comme une marque irradiante, le poids du fardeau qui dépasse et que l’on cherche vainement à dissimuler. Pourtant, depuis le temps que je suis à cette place, je sais reconnaître les flammes qui, de loin, derrière les vitres, semblent glacées comme des crépuscules d’hiver, mais dont il suffit de s’approcher, doucement, peut-être affectueusement, pour se souvenir qu’il n’est point de lueur définitivement froide, et mon but n’est pas de vous éteindre, mais de vous abriter du vent, et desécher l’humidité de l’heure à la chaleur de cette flamme.

La parole du dealer fonctionne comme un barrage à toute absence de désir et semble en même temps atomiser toutes les natures de désir possible, comme si par les mots on pourrait en construire une constellation et poursuivre l’édification d’une insatisfaction inavouable à la fois palpable et abyssale : Je ne suis pas là pour donnerdu plaisir, mais pour combler l’abîme du désir, rappeler le désir, obliger le désir à avoir un nom, le traîner jusqu’à terre, lui donner une forme et un poids, avec la cruauté obligatoire qu’il y a à donner une forme et un poids au désir.

Cependant, la pulsion de l’échange est aussi brûlante que celle de l’acquisition. Le dealer a la charge d’assouvir une demande et la seule frontière qui existe est celle entre l’acheteur et le vendeur, mais incertaine, tous deux possédant le désir et l’objet du désir…

Par essence le désir est ce qui précède à toute réso- lution, il peut être moteur et être l’aveu d’un manque. État de prélude par excellence, état de suspension, tout ce qui serait de l’ordre de la certitude, du bien tangible serait perdu pour le désir. La parole de DANS LA SOLITUDE… se construit à son image, en ajourne toujours l’expression et sert aux deux personnages à maintenir leurs positions, à jouer le jeu du discours, l’espace d’une représentation, car le désir comme le théâtre est l’exaltation d’un présent.

La langue du dealer comme celle du client est tour à tour poétique, métaphysique, concrète, démonstrative, philosophique. Les imparfaits du subjonctif du dealer, la longueur de ses phrases créent cette impression conjuguée d’hypothèse permanente, de latence, de menace, d’imminence.

La parole est aussi bien rapprochement par l’acceptation du jeu poétique que mise à distance de l’autre. C’est bien ce mystère infini et l’infinie étrangeté des armes qui permettent aux deux personnages de développer cette parole qui incarne à la fois un rempart à l’affrontement et son développement métaphorique. Si le désir est un prélude à toute résolution, le discours n’est peut-être pas autre chose que le déroulement de cette résolution dans l’extase du dire. L’action et la parole sont insécables et le dialogue contribue, tout compte fait, à sceller une union, comme si le client et le dealer se voyaient dans l’obligation de continuer à parler parce qu’ils ont commencé à jouer le jeu : « Or le désir d’un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu’on contemple comme un petit secret qui ne demande qu’à être percé et qu’on prend son temps avant de percer ». De fait, même s’ils sont deux forces qui s’opposent le dealer propose de prendre ce temps, de l’occuper.

Le « si » du début de LA SOLITUDE, « si » éminemment théâtral – « Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous désirez quelque chose que vous n’avez pas…» – instaure la possibilité de se laisser prendre par le temps et d’étendre dans l’extension du verbe le domaine du désir.

Par la multiplicité même de leur discours, la diversité des figures du combat qu’ils empruntent, l’attaque directe, la défense, la réplique, la feinte, l’esquive, les personnages sont comme deux énergies prises dans la fonction de leur condition, mais toujours liés par cette nécessité du dire qui, une fois enclenché, ne peut faire machine arrière. Comme pour LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS, monologue fondateur de Koltès qui tient en une seule phrase, DANS LA SOLITUDE… semble placer les personnages dans l’irréversible d’un discours, un ring d’où l’on ne peut se dérober, combat en plusieurs rounds, spirale de micro affrontements qui se répètent, dramaturgie où tout pourrait recommencer sur la base de l’entêtant désaccord.

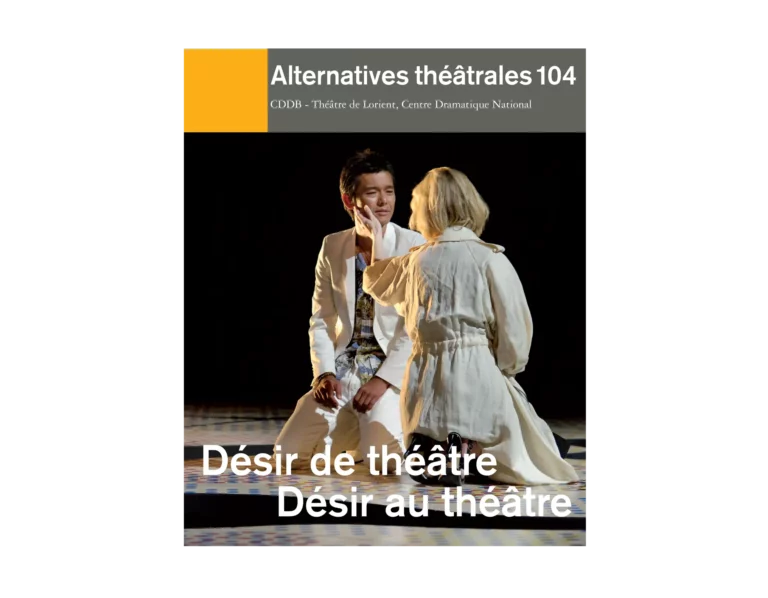

Photo John Nowak.