Ç’AURAIT PU ne jamais commencer, dans la Seine Saint Denis, conversations pathétiques et éloge du suicide. Mais là aussi l’important n’est pas de commencer, mais de recommencer, et à ce recommencement était le chaos.

« Avant qu’existassent la mer et la terre, et le ciel qui couvre l’univers, la nature sur toute l’étendue du monde n’offrait qu’une apparence unique, ce qu’on a appelé le Chaos, masse informe et confuse qui n’était encore rien que poids inerte, amas en un même tout de germes disparates des éléments et des choses, sans lien entre eux. »

Ovide, LA GÉNISSE ET LE PYTHAGORICIEN, confrontation du poète et de la science contemporaine, prise de langue dans la science. Une manip « pour voir ».

Et on a vu. Merci Jean-François.

Amas en un même tout… état de désordre auquel « un Dieu aidé du progrès de la nature » va mettre fin, définition du chaos. Mais définition métaphorique du chaos, deleuzienne dans QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? On n’ira pas chinoiser le philosophe là dessus. La langue est à tout le monde dans ce terrain vague où science, art et philosophie cherchent à s’inventer des voies nouvelles.

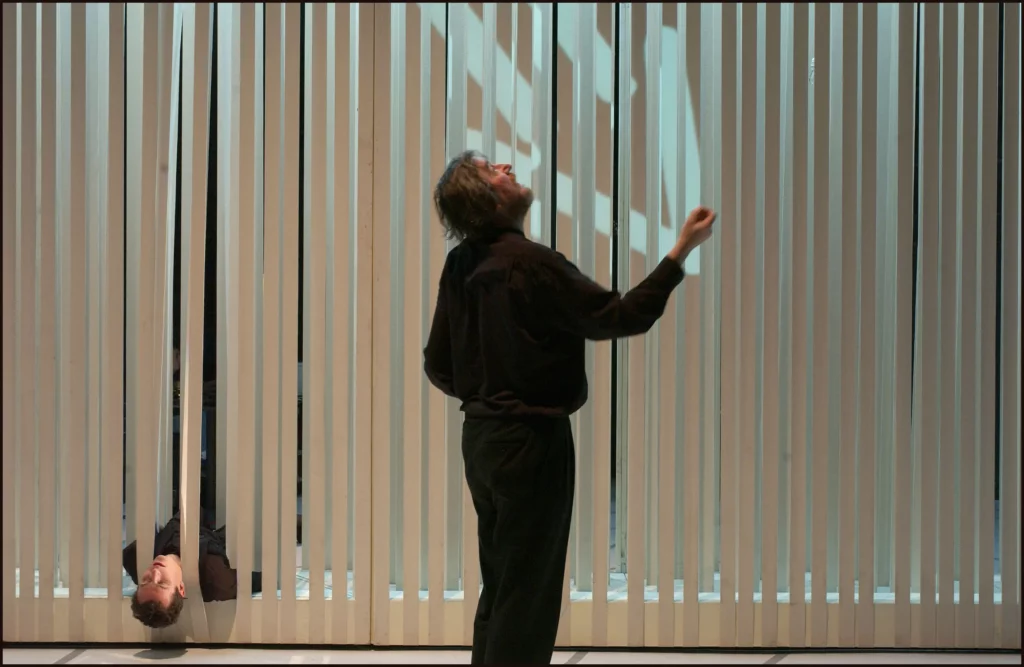

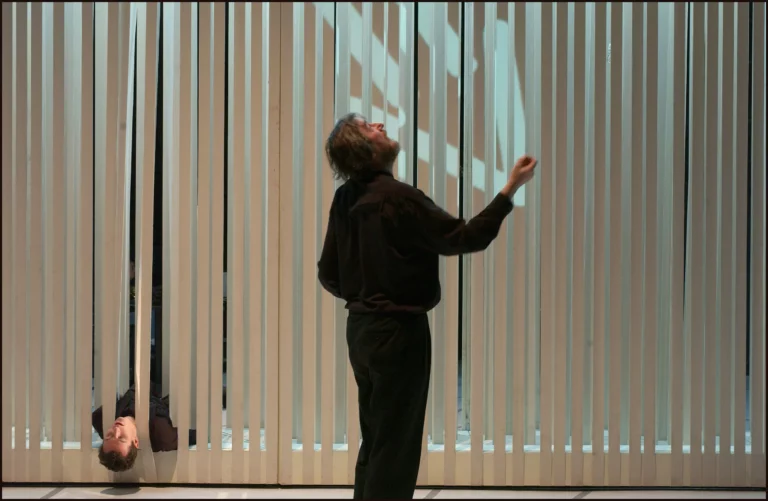

Qu’est-ce que la pensée ? Pas celle qui suit le sillon, celle qui se jette à travers champ : poisons de Claude Bernard, couteau de Fontana, plume de Beckett.

Théorie physique du chaos, c’est autre chose, un chaos déterministe, rien à voir avec la métaphore, même si « Du chaos au cerveau », dernier chapitre de l’opus deleuzien pourrait nous induire en erreur, nous prendre au piège des mots.

Brûlant les étapes, je saute au Galilée, à Galilée.

Ne tournons pas autour du pot, nous sommes tous les héritiers de Galilée, ceux – tout autant – du Siècle des Lumières. Héritiers donc de ce vice caché, cette bombe à retardement, dénoncé par le « ni Dieu, ni nature » de Sade. Ce qui lui a coûté cher, ça et la mesquinerie bourgeoise de la Présidente. Voyage en Italie : à l’heure où se renversent les rapports de classe, on ne couche pas impunément avec sa belle sœur.

Le grand livre de la nature écrit en langage mathématique. Tiens voila une langue, écrit par qui ? Benoît XVI qui fait ériger une statue grandeur nature à Galilée dans les jardins du Vatican, ne semble pas avoir de doute sur ce point. À quoi bon s’être débarrassé de Dieu s’il doit revenir sous la forme de la nature ? Supercherie ? C’était bien la peine de faire la révolution. Français, encore un effort !

Mais ce retour de Dieu déguisé en Nature, au nom même du matérialisme, un comble quand même ! Le vivant est fait de matière ? Mais qui le conteste ? Pas une raison pour que la biologie devienne une physique du vivant ? Matière molle, comme ils disent. Et voilà le biologiste sommé de se ranger sous la bannière physicaliste, privé de théorie, privé d’objet, car un objet scientifique incorpore sa théorie, enfin pour ceux qui refusent la naïveté du « voir c’est comprendre ».

On croyait, avec Claude Bernard, avoir réglé le problème « La vie c’est la mort ; la vie c’est la création », et nous avons replongé. Théorie de l’information, thermodynamique classique puis mécanique quantique, merci Messieurs Brillouin et Schrödinger. Et c’est au moment même où, sous nos yeux, la biologie se constitue en science autonome autour d’une théorie du vivant qui fusionne évolution, génétique et développement, que surgirait l’injonction chaotique ? Pas le chaos poétique d’Ovide ou métaphorique de Deleuze, mais celui des physiciens, déterministe.

Ce qui, jusqu’à preuve du contraire – avec la science il faut s’attendre à tout –, suffit à le disqualifier pour le cerveau en particulier et le vivant en général sauf, à en référer à Monsieur Intelligent Design. Ne comptez pas sur moi.

Ne comptez pas, surtout, sur Darwin, autre rencontre avec Peyret, CHIMÈRES EN AUTOMNE et VARIATIONS, l’occasion de lire le géant hypochondriaque (et quelques autres). Dieu est mort et Emma n’est pas contente. Mais que voulez-vous ? Elle l’aime « son cher nègre ».

Car ce qui caractérise le vivant est que ses formes évoluent en un processus sans fin et sans finalité. Ce qui devrait nous fasciner est justement la part de non déterminisme qui s’y love, sauf à candidater au statut d’automate à la croisée des réseaux, génétiques et neuronaux. Il y en a que cela rassurerait sans doute, mais, hélas pour leur tranquillité, leur désir de tout contrôler, même leur pensée, c’est peine perdue. N’est pas machine qui veut, mon cerveau sait peut-être ce que je pense, mais je ne sais pas ce que pense mon cerveau, enfin pas totalement et c’est dans ce « pas totalement » que s’entrecroisent art, sciences et philosophie : « au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Comme dit le poète.

On comprend bien ce désir de maîtrise.

Et pourtant dès lors que notre pensée, celle de tous les organismes vivant, n’est autre que le rapport adaptatif de l’individu et de l’espèce à leur milieu, Machine-Esprit, nous voilà interdits d’immobilisme, engagés dans une dérive qui prive la vie de sens, littéralement. Et oui, sans fin et sans finalité.

« Tempête sous un crâne », tempête et angoisse. Mais c’est quand même FitzRoy qui se tranche la gorge et Darwin qui meurt dans son lit et repose à Westminster, y a pas de justice.

Le vivant échappe toujours à lui-même et on ne peut prévoir dans quelles directions les formes nouvelles vont s’inventer, en combien de temps, et pour combien de temps. Et si on ne peut le prévoir, ce n’est pas parce que c’est chaotique, c’est parce que c’est incalculable, il n’y a pas de lois mathématiques derrière cette impuissance.

On s’en fiche ? En êtes-vous bien certains ? À la louche, sapiens a cent cinquante mille ans face à trois milliards et demi d’années de vie sur terre. Et nous voici six milliards de petits sapiens accrochés à un misérable caillou de quarante mille kilomètres de diamètre, lancé comme une toupie folle dans un univers indifférent, tournant à la vitesse de cent mille km/heure autour du soleil et de deux mille km/heure sur son axe. Et vous croyez qu’il n’y aura pas d’accident ? Vous nous donnez combien de temps, là sincèrement, entre nous ? Pascal ? oui Pascal et Jacques Monod aussi. Tzigane, va !

Pire encore, le sujet, pas plus que l’espèce n’est fixe, n’étant lui-même que par son passeport, ou sa carte de séjour, et les histoires qu’il se raconte. Ce en quoi il n’est pas un animal comme les autres, ses neuf cents cm3 de trop, là-haut, lui donnant accès à la conscience et au tragique.

Je est un autre, un autre qui glisse comme échappant sans cesse à soi-même, mourant et renaissant autre à chaque instant, dans ce mouvement sans fin d’une adulte déformation du corps, cerveau compris, cerveau surtout.

N’était le langage et les histoires qu’il permet de raconter, de se raconter, celles du monde, la nôtre, n’était ce fragile esquif, nous ne pourrions traverser la vie autrement que des bêtes. Par quoi toute pensée humaine, science comprise, procède du langage, d’un langage. Et tout le reste est littérature, ou plutôt ne l’est pas, n’existe pas.

Je pense donc Je ne suis pas, vérité aussi insaisissable, par définition impensable que cette autre mort, la dernière, celle qui clôt la série des morts infinitésimales et nous renvoie au néant d’avant la vie et à la mathématique sérénité des astres.

Adieu cow-boy !