LA DÉMARCHE dite aristotélienne consiste à analyser des textes dramatiques existants pour en extraire un modèle général et codifier les systèmes dramaturgiques — sorte de moule qu’un auteur peut employer pour des récits à venir.

L’élaboration de systèmes dramaturgiques peut se fonder sur une autre démarche basée, non plus sur l’analyse des textes et de leur fonctionnement, mais bien sur l’environnement dans lequel l’auteur agit : la réalité et sa perception.

Écrire une pièce de théâtre consiste dès lors à créer un système dramaturgique déduit de la nature de la réalité (plus précisément la perception de la réalité) pour un dispositif spécifique. Ce dispositif étant l’endroit choisi dans lequel le système dramaturgique doit pouvoir fonctionner (une salle de théâtre, une salle de cinéma, une installation, etc.).

Si nous voulons transposer la nature de la réalité en un système dramaturgique, nous devons premièrement savoir de quelle réalité il s’agit. Celle-ci, depuis Platon, depuis que l’être humain s’est soustrait de la réalité afin de « l’observer » et de l’analyser, a toujours été « problématique ».

Aujourd’hui, elle recouvre de nombreuses appellations : réalité virtuelle, cyberréalité, hyperréalité, réalité par proxy, ready-made réalité, réalité simulée et Disney World.

Nous nous éloignons d’une certaine cohérence de la réalité, devenue ambiguë, difficile à nommer, à décoder. Comprendre les mécanismes de son fonctionnement est devenu une entreprise très complexe.

Sans compter que la réalité est régulièrement manipulée de sorte que nous nous demandons parfois si certains événements présentés comme réels ont « réellement » eu lieu.

La réalité d’un champ de bataille nous parvient par la représentation que les mass médias en font. La guerre du Golfe (1990 – 1991) a trouvé sa spécificité visuelle dans ce qui ressemblait à un jeu vidéo, une guerre qui se voulait « propre », où l’information était méticuleusement filtrée par les militaires et où en fin de compte, plus personne ne savait ce qui se passait exactement sur le champ de bataille. S’il faut en croire le sociologue et philosophe français Baudrillard, il est tout à fait acceptable d’admettre que la guerre du Golfe n’a jamais eu lieu. Et maintenant que cette guerre est terminée, nous pouvons « parler de » ou nous référer à ce non-événement.

Dix ans plus tard, l’attaque des tours jumelles consistait non seulement en une attaque contre les États-Unis mais également en une attaque contre cette réalité de jeux vidéo ; le réalisme de l’événement même, des avions emboutissant les deux tours, a mis à mal le sentiment de cette réalité d’une guerre « propre ». S’il faut en croire à nouveau Baudrillard, la tactique du modèle terroriste consistait à provoquer un excès de réalité afin de détruire le système.

D’autre part il semble qu’à côté de la réalité « réelle » une autre réalité, virtuelle, s’affirme comme une réalité en soi. « Second life » en est un exemple ; le monde financier en est un autre. Dans un environnement équipé de GSM, de modems et d’ordinateurs, une banque de Wall Street peut racheter, scinder et revendre virtuellement une société et réaliser « réellement » de gros profits. Pour Wall Street, la réalité sociale et humaine importe peu. Seuls les millions de dollars voyageant dans la réalité virtuelle importent, et même si un excès de réalité, comme la crise actuelle, vient la heurter, cela ne semble pas la perturber outre mesure.

Au XVIIe siècle, Descartes avait lancé l’idée que la réalité pouvait être transposée en formules mathématiques. Ainsi fut fait. À partir de Newton la réalité fu t décrite en termes absolus et qu’il y ait ou pas un observateur ne changeait rien à la nature de la réalité. Cette démarche a atteint son point culminant au XVIII-XIXe siècle, lorsque Laplace trouva la relation univoque entre le passé, le présent et le futur (- avec suffisamment de données, nous pouvons, non seulement prévoir l’avenir, mais aussi reconstituer un passé).

Ces découvertes scientifiques ont eu pour résultat que la réalité fut décrite et perçue de manière déterministe, selon un principe strict de cause à effet. La réalité était uniforme, simple, mécanique. Cette approche attribuait une position privilégiée à l’ordre et à la stabilité et entretenait une relation univoque entre le passé et le futur.

De cette approche de la réalité découla une nouvelle vision du monde qui rendait les humains moins dépendant des dieux et de forces naturelles ; l’homme pouvait se forger une représentation moins aléatoire du monde : un monde fonctionnant comme une gigantesque horloge, soumis à des lois prévisibles et immuables. De ces conceptions newtoniennes naquit un monde où chaque événement surgissant était déterminé par des conditions antérieures, identifiables de manière précise. C’était une vision du monde mécaniste où le hasard ne tenait aucun rôle, et dans laquelle tous les éléments s’intégraient parfaitement les uns aux autres.

Au XIXe siècle, la quête de « soi », de « l’âme d’un peuple » se nourrit entièrement du déterminisme, qui, procurant une certitude absolue quant à l’existence et la perception de la réalité, provoqua une inflation du « moi ». L’homme, l’individu, gagna en importance, il devait poursuivre des idéaux ainsi que des valeurs morales élevées.

C’est aussi au cours de ce siècle, par ailleurs, que la politesse, les bonnes manières à l’égard de la femme sont apparues en Europe. L’homme est censé ouvrir la porte devant elle, les aider à mettre leur manteau et à s’asseoir sur une chaise. (Cette courtoisie ne s’explique pas uniquement par des valeurs morales, mais plus prosaïquement par le fait que les femmes, comprimées par leurs corsets étaient affaiblies). Ces corsets donnaient à la femme une forme supra humaine. Elle devint un objet prestigieux, se retrouva sur un piédestal que l’homme était supposé aduler. Aussi bien l’homme que la femme devinrent des « créations ».

Ce n’est pas non plus par hasard si au dix-neuvième siècle, un nouveau genre littéraire apparaît : le roman policier. Partant d’une énigme, l’auteur essaie de l’élucider jusque dans ses moindres détails. Edgar Allen Poe avec THE MURDERS IN THE RUE MORGUE (1841) et Wilkie Collins avec MOONSTONE (1868) en sont les précurseurs. Plus tard viendra Conan Doyle avec STUDIES IN SCARLET (1887). Dans certains cas, il s’agit de proposer l’énigme ultime – comme celle que l’on trouve dans le roman LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE (1908) de Gaston Leroux. Une tentative de meurtre est commise dans une pièce dont la porte est fermée à clef de l’intérieur tout comme les volets de l’unique fenêtre. Les secours arrivent très rapidement mais l’assassin semble s’être envolé, alors qu’il est impossible qu’il ait pu s’échapper de la pièce. Tout au long de l’histoire, le détective (Rouletabille) essaie d’élucider le mystère. Les personnages de ces romans policiers ont souvent un passé trouble et lourd qui ressurgit et trouve place dans le mobile.

Ce qui est remarquable dans ces romans, c’est la logique étonnamment déterministe qui y est appliquée, une observation prodigieuse qui permet par exemple de conclure, à partir de la façon de marcher d’un personnage, l’endroit d’où il vient ou la chose à laquelle il pense.

Si l’on examine également les descriptions de plusieurs pages d’auteurs tels que Marcel Proust ou Gustave Flaubert, dans lesquelles certaines situations, décors, personnages sont décrits méticuleusement, cela donne également une indication de l’emprise quasi illimitée que l’homme du dix-neuvième siècle pensait avoir sur la réalité.

Au début du siècle dernier, le peintre Cézanne déclara que la réalité ne pouvait être représentée ; selon lui seule la perception de la réalité pouvait l’être.

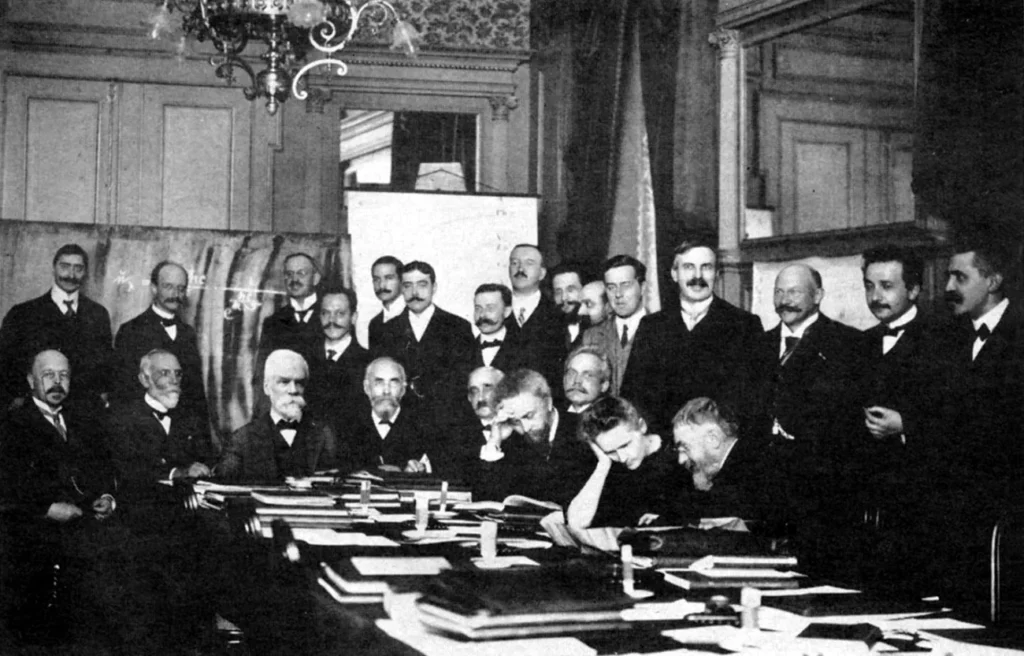

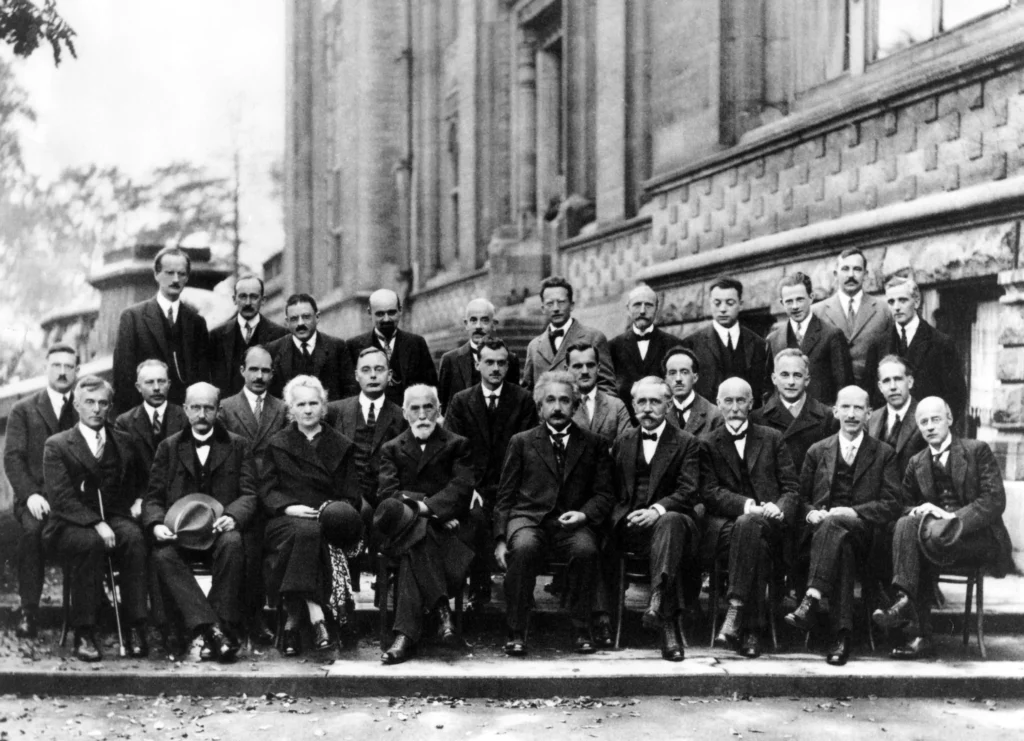

À la même époque, les premiers principes de la mécanique quantique sont élaborés, pour aboutir finalement aux mêmes conclusions que celles de Cézanne. Pour la première fois dans l’histoire, l’art et la science arrivent au même type de conclusion quant à la réalité.

Avec le peintre Cézanne et les scientifiques Heisenberg et Bohr, les fondateurs de la mécanique quantique, une nouvelle approche de la réalité voit le jour.

Selon cette science, il est tout à fait impossible de décrire la réalité en termes absolus et l’observation agit sur l’objet observé. La probabilité est la seule description que l’on puisse donner de la réalité.