LE GROUPOV a, depuis les années 80, fait l’objet d’une attention constante d’Alternatives théâtrales à travers ses spectacles comme à travers ses écrits théoriques.

Mais si, à quelques rares exceptions près, notre revue n’a jamais consacré un numéro entier à un spectacle particulier en vingt années d’existence, ici, le projet

de RWANDA 94 s’est imposé de lui-même.

Suivre les pratiques théâtrales contemporaines dans le dernier quart du vingtième siècle, en rendre compte, expliquer, critiquer, défendre, nous avons tenté de le faire, guidés par la rigueur d’un regard et dans un esprit d’ouverture.

En présentant le travail de longue patience que fut la création de RWANDA 94, nous prenons position : pour un théâtre politique, pour sa responsabilité historique, pour la confrontation des formes anciennes avec les formes nouvelles.

La question de savoir si nous épousons ou non la totalité des propositions formulées dans la démarche esthétique et politique du Groupov me semble accessoire.

L’important est d’être de son côté. Celui qui assigne à l’artiste un chemin d’exigence.

La durée

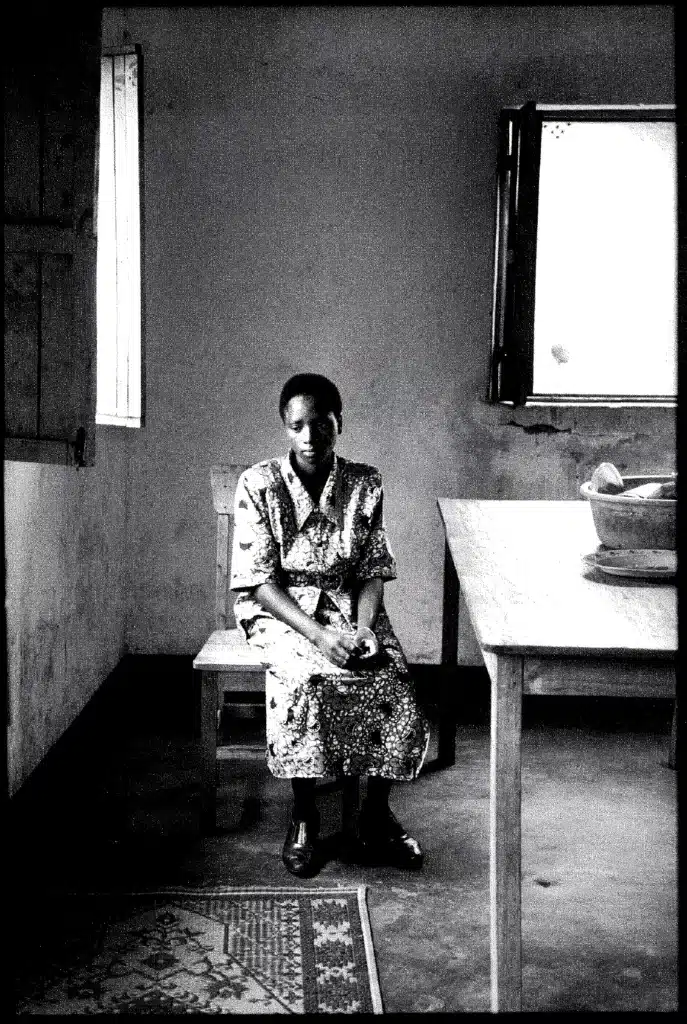

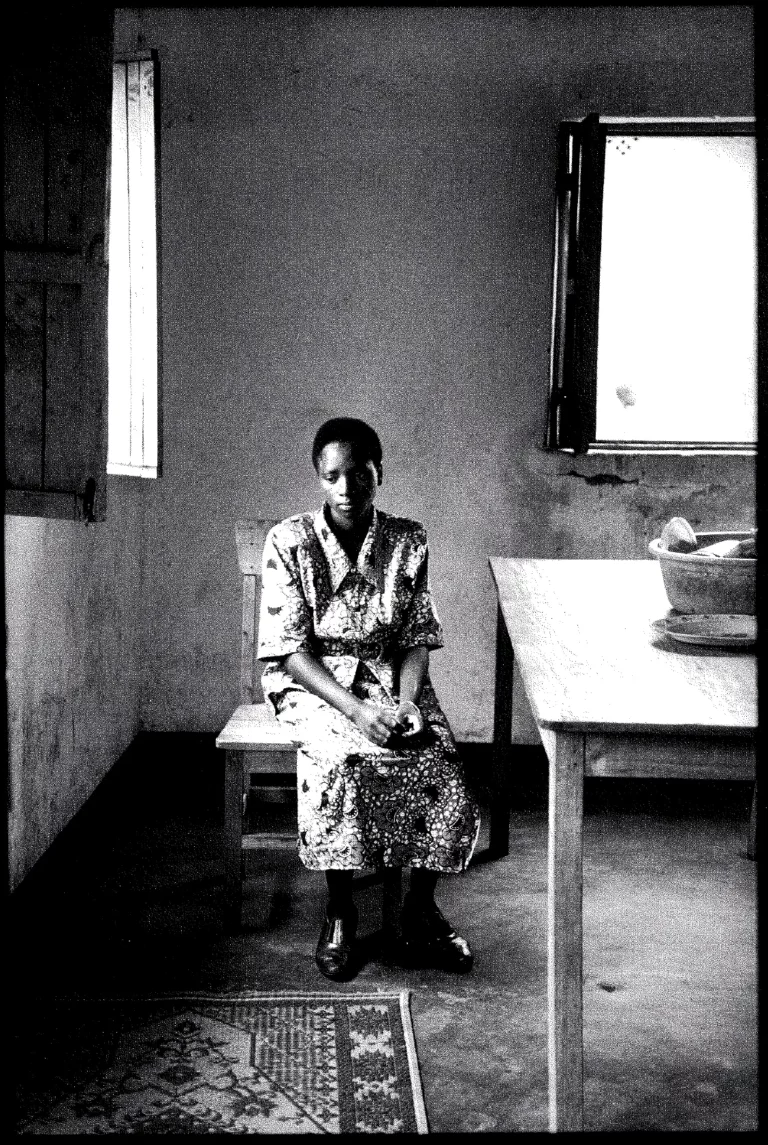

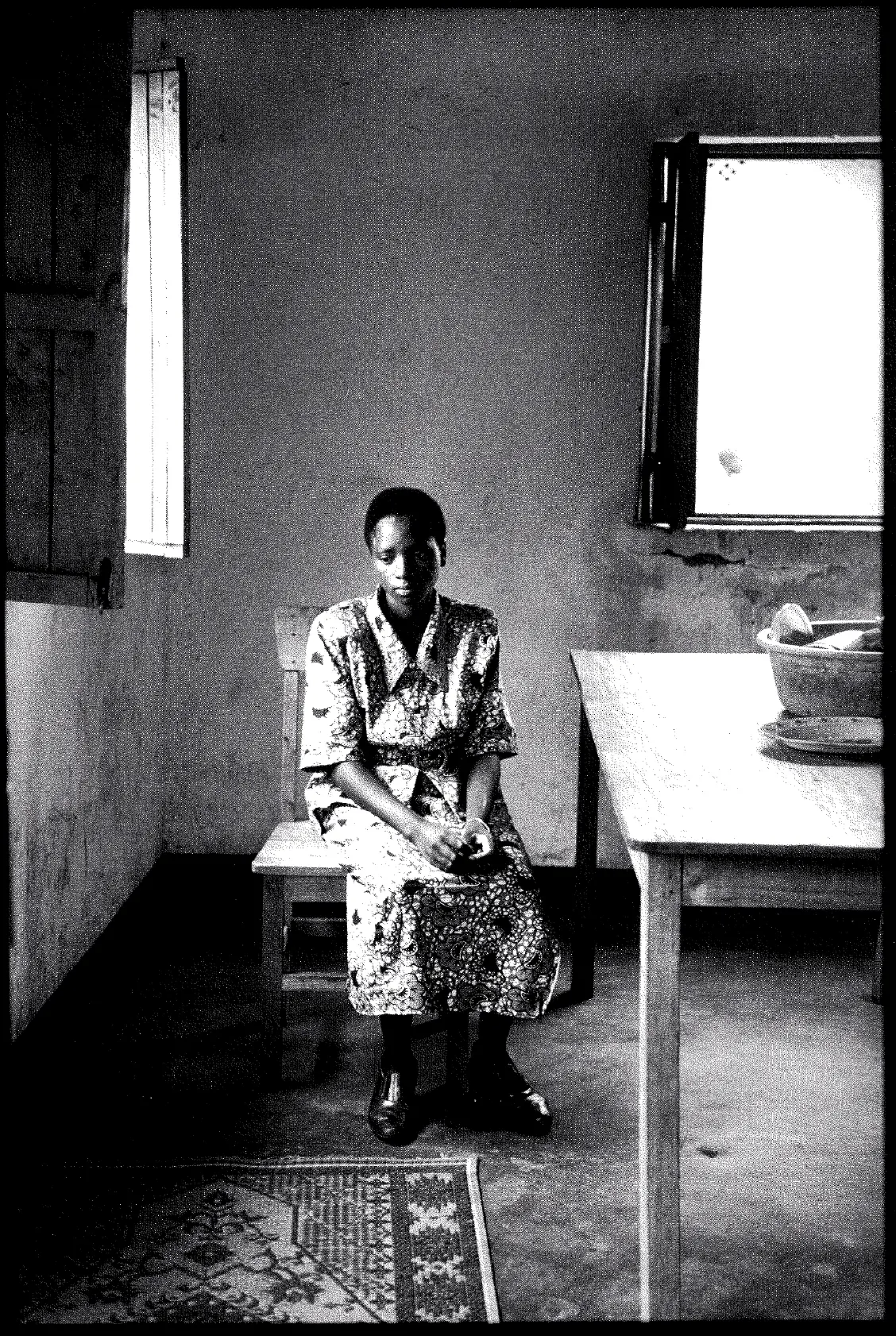

Il est apparu très tôt aux initiateurs du projet que la forme nécessaire à sa réalisation serait ample dans sa dimension spectaculaire comme dans son déroulement temporel. La gravité du sujet, le génocide, son horrible récurrence dans l’histoire du vingtième siècle, la volonté d’expliquer sous toutes ses facettes le fait singulier rwandais articulé à son histoire coloniale, la méthode adoptée par le Groupov de conjuguer études, lectures, témoignages, voyages, expérimentations a conduit à une entreprise de longue haleine qui a produit une documentation considérable.

Nous tentons ici de relater ce cheminement de quatre années de travail en donnant la parole à quelques-uns des principaux partenaires de ce projet hors norme.

Une responsabilité démocratique

« Aucun génocide du XXe siècle n’a été perpétré dans un pays où régnait la démocratie. Celle-ci apparaît, jusqu’à présent, comme l’unique barrière efficace contre les tentations génocidaires »1.

Suivant l’injonction proclamée dans le monologue d’ouverture du spectacle par Yolande Mukagasana, il était de notre devoir de relayer, à notre modeste place de revue de théâtre, l’entreprise du Groupov aux prises avec les informations insoutenables sur le crime et ses responsabilités mais aussi avec les actes de résistance ; au courage et à l’héroïsme des combattants de la colline de Bisesero plongés dans la tragédie rwandaise a répondu cette tentative de « réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants ».

Comme toujours, le rôle du théâtre peut apparaître comme dérisoire face à la fureur du monde. En décidant de s’y affronter avec les armes qui sont les siennes,

il atteste pourtant de sa dignité.

Critique et émotion

Le numéro s’ouvre sur un cahier critique.

Deux figures tutélaires de l’analyse théâtrale y ont apporté leur concours. Philippe Ivernel a choisi de se tenir au plus près du déroulement du spectacle, mettant à jour une « esthétique de la résistance » qui prend appui sur la structuration « entre les deux pôles de ce qui fait théâtre et de ce qui défait le théâtre, autrement dit entre la fiction plus ou moins transparente et le réel qui déchire cette fiction ».

Pour Georges Banu, RWANDA 94 restitue au spectateur une part de confiance dans le théâtre.

Tragédie et modernité y ont partie liée, en une expression accomplie de théâtre citoyen même si l’on « n’entretient pas l’espoir depuis longtemps révolu de tout pouvoir expliquer. Un secret demeure : Moïra, Moïra. Comment être en paix ? »

Encore et toujours, inventer et apprendre

L’ambition de Jacques Delcuvellerie et de son équipe était de faire de RWANDA 94 un « divertissement de l’ère scientifique ». Plus particulièrement depuis

le triptyque « Vérité » – L’ANNONCE FAITE À MARIE, TRASH (A LONELY PRAYER), LA MÈRE – le Groupov n’a cessé de se confronter au devoir qu’il veut assigner au théâtre. Pousser le plus loin possible l’exigence de la connaissance (de soi, du monde, des idéologies, des enjeux historiques et politiques) et en même temps chercher des formes nouvelles adaptées à la spécificité de chaque projet.

La maturité de l’expérience n’a heureusement pas fait disparaître l’ambition utopique des débuts :

« Je veux serrer dans mes bras la beauté qui n’a pas encore paru au monde » ( Joyce).

L’entreprise démesurée qu’a été la réalisation de RWANDA 94 est sans conteste une étape décisive dans le parcours radical du Groupov.

Il procure à celui qui l’observe un sentiment à la fois étrange et rassurant : celui de participer à une veillée d’arme d’où émane un sentiment de vigilance calme.

Le Rwanda

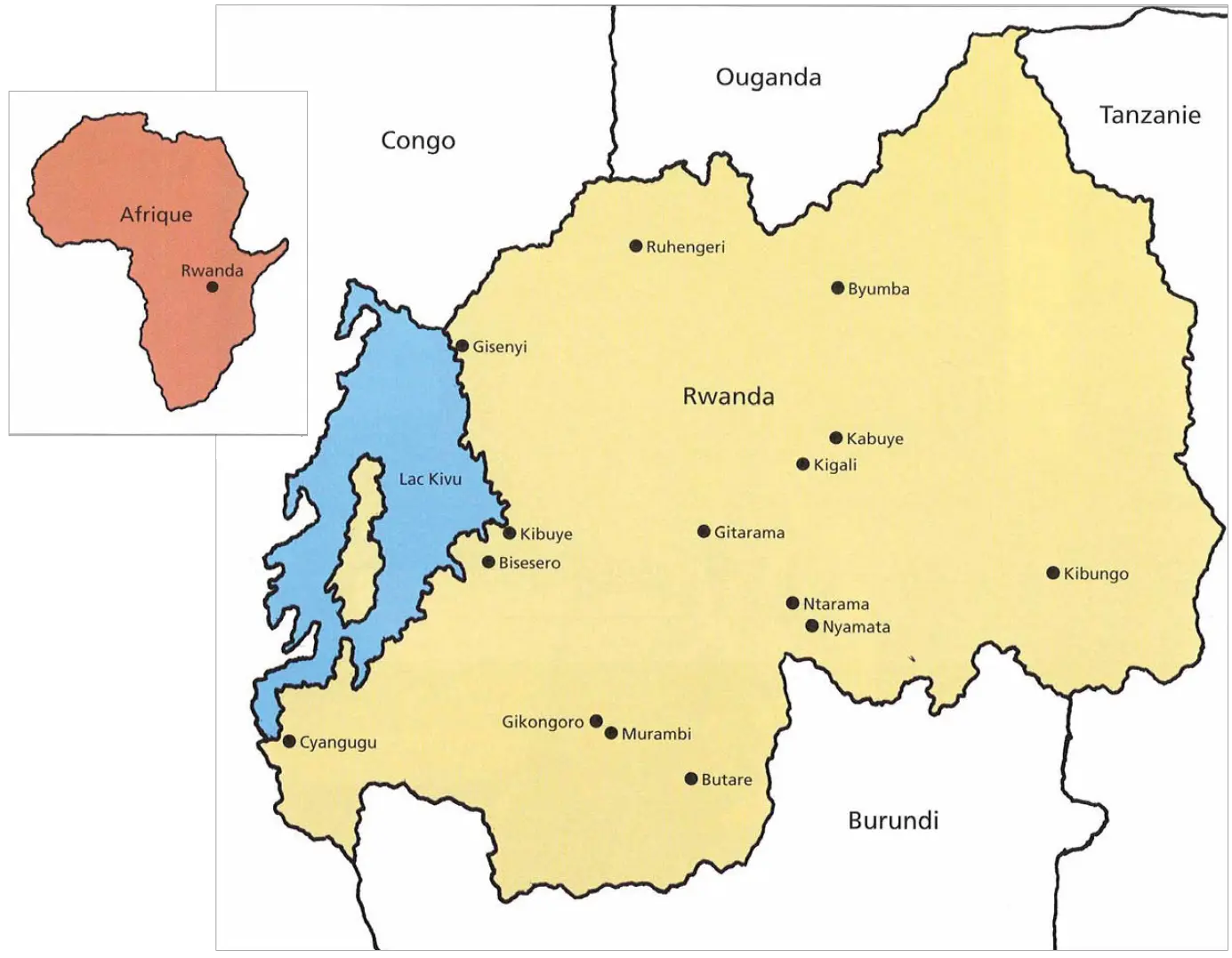

Situé au cœur de l’Afrique dans la région des Grands Lacs, le Rwanda s’étend sur une superficie de 26 338 kilomètres carrés. Il est limité à l’est par la Tanzanie, au nord par l’Ouganda, à l’ouest par le Congo et au sud par le Burundi.

Le pays est composé de sites d’une grande beauté comme le lac Kivu, la forêt de Nyungwe, les monts de la Lune et les sources du Nil.

Le génocide qui s’est déroulé entre avril et juillet 1994 a sérieusement affecté la structure démographique du pays.

Fin novembre 1994, la population rwandaise était estimée à 5 600 000 habitants alors qu’elle s’élevait à 7 800 000 habitants au début de l’année.

Avec le retour des milliers de réfugiés, elle est aujourd’hui ( 2000) estimée à 8 millions d’habitants. La densité de la population oscille entre 322 et 988 habitants au kilomètre carré en fonction des terres habitables. C’était une population jeune composée de 51 % de femmes et de 49 % d’hommes avant la guerre et de 70 % et 30 % après la guerre et le génocide. Les enfants de moins de quinze ans représentent la moitié de cette popula- tion dont 5 % est urbaine et 95 % rurale.

L’espérance de vie à la naissance est aujourd’hui ( 2000 ) de 40,5 ans.

Avant la tragédie de 1994, plus de 80 % des Rwandais subsistaient essentiellement grâce à l’agriculture. Celle-ci fournit à l’État rwandais l’essentiel de ses recettes à l’exportation. Le café et le thé constituent les principales cultures industrielles du pays. Sur le plan administratif, le Rwanda comprend 12 préfectures. Celles-ci sont subdivisées en communes qui sont au nombre de 145.

- De la nature des génocides, Ryszard Kapuscinski, Le Monde diplomatique, mars 2001. ↩︎