Depuis de nombreuses années, les pièces de Maeterlinck n’ont aucun succès.

Mais ceux à qui est chère l’œuvre du dramaturge belge rêvent d’un nouveau théâtre, avec une nouvelle technique. Ils rêvent de ce qu’on appelle le théâtre de la convention.

Vsevolod Meyerhold (1907)1

C’EST MAETERLINCK qui en Russie ouvre la scène aux voies nouvelles que recherchent les symbolistes de ce pays. LE TRAGIQUE QUOTIDIEN sort en russe dès 1900 et une édition de ses œuvres en six volumes y paraît entre 1903 et 1909. Une autre sera entreprise en 1915. La dramaturgie de Maeterlinck apporte un changement de perspective fondamental, elle interroge l’état du théâtre, le met en crise, en se proposant non pas d’imiter le visible, mais de rendre visible, de donner à voir, l’irreprésentable, l’indescriptible. Loin d’un déchaînement de passions, elle cherche à saisir l’existence elle-même. La démarche scénique impliquée se situe donc à l’opposé du naturalisme qui consiste à tout montrer et à accumuler des objets quotidiens ou historiques – nécessité d’un vide spatial ou création de flou, estompage de contours visuels trop brutaux, présence soulignée de trouées sonores, silences, pauses. Cette dramaturgie qui creuse d’un abîme les dialogues échangés, pose un problème au théâtre, car, en poussant à leur niveau maximal la suggestion et l’allusion, elle tend vers une esthétique de l’inanimé, de l’inhumain : au lieu de chercher à le contrefaire, ce théâtre du tragique quotidien écarte l’être vivant du plateau pour manifester d’abord le frémissement de la vie intérieure ou les forces obscures qui sous-tendent chaque existence sous une apparence tranquille. Maeterlinck introduit sur la scène « la présence infinie, ténébreuse, hypocritement active de la mort, qui remplit tous les interstices du poème ». Il provoque doucement sur le plateau un appel d’air froid, celui de « l’inconnu, qui prend le plus souvent la forme de la mort »2– personnage (ou thème) central, présent absent parmi les vivants que ce souffle va évidemment transformer, contaminer. Avec Maeterlinck, la première arme pour se mesurer au naturalisme, lutter contre la reproduction imitative de la vie sur la scène et la tautologie de l’impératif stanislavskien de « vie vivante », sera le souffle de la mort et, dès qu’il en aura découvert la puissance, ce souffle fera pour longtemps vibrer le théâtre meyerholdien.

La première MORT DE TINTAGILES.

Une expérience avortée

En 1905, la mise en scène de LA MORT DE TINTAGILES par Vsevolod Meyerhold est une date-clé non seulement pour la biographie de l’artiste, mais pour le théâtre russe et européen. Ce travail sur un des trois « petits drames pour marionnettes », selon le sous-titre dont Maurice Maeterlinck dote l’édition bruxelloise de 1894, a pour cadre un studio de « recherche fondamentale » (sans nécessité de production immédiate) – le premier à exister en Russie : le Théâtre-Studio de la rue Povarskaïa, fondé et subventionné par Konstantin Stanislavski qui demande instamment à Meyerhold d’y collaborer,

proposition que ce dernier accueille avec enthousiasme. Ce Théâtre-Studio émane d’une volonté avouée et revendiquée de créer – sept ans après l’ouverture du Théâtre d’Art de Moscou autour du programme maximum élaboré au Bazar slave par ses deux futurs directeurs, K. Stanislavski et V. Nemirovitch Dantchenko – « un nouveau théâtre », le théâtre « d’un art nouveau »3. Le retour de Meyerhold, l’enfant prodigue, le « rebelle » – comme lui-même se désignera plus tard en la sombre année 1939 –, au sein de la maison mère où il a fait des débuts remarqués d’acteur professionnel, est lié à l’échec subi par Stanislavski dans sa tentative de porter à la scène trois pièces de Maeterlinck (INTÉRIEUR, L’INTRUSE et LES AVEUGLES, 1904), alors qu’en province le jeune acteur devenu metteur en scène a commencé, parmi les quelques 160 pièces qu’il monte en trois saisons, à aborder ce type de répertoire (Maeterlinck, Przybyszewski) avec un certain succès. Stanislavski sent que le temps est venu de « faire entrer l’irréel sur la scène »4et que le lyrisme d’Anton Tchekhov dont le Théâtre d’Art n’a pas perçu toute la parenté avec l’écriture symboliste5est dépassé. Le retour de Meyerhold est de courte durée cependant, puisque sa MORT DE TINTAGILES n’est jamais présentée au public, que le Théâtre-Studio ferme rapidement ses portes à peine entrouvertes… Et que Meyerhold repart travailler avec sa Confrérie du drame nouveau, ainsi baptisée en 1903, et réorganisée après l’échec du Théâtre-Studio.

Valeri Brioussov, poète symboliste, théoricien de l’art et responsable du bureau littéraire du Théâtre Studio, relate : « J’étais parmi le petit nombre de ceux qui eurent la chance de voir au Studio la répétition générale de LA MORT DE TINTAGILES. Ce fut l’un des spectacles les plus intéressants que j’ai vus de ma vie. Pourtant, j’en ai retiré la conviction que ses initiateurs ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu’ils cherchaient »6. Il semble pourtant qu’il y ait eu, dans ce Théâtre qui se veut un Temple, une authentique tentative pour rompre avec le réalisme des scènes contemporaines. La gestuelle est plus plastique que quotidienne et les groupements de personnages évoquent ceux des fresques pompéiennes ou des tableaux des préraphaélites. Signé par N. Sapounov et S. Soudeïkine – jeunes peintres du groupe La Rose Écarlate qui, invités à participer à l’aventure, refusent de construire des maquettes pour ne plus travailler que l’esquisse, le panneau peint, et les plans de jeu impressionnistes –, le décor ne cherche aucune ressemblance avec la réalité : les espaces n’ont plus de plafond, les colonnes du château sont entourées de lianes. Enfin tout le spectacle est accompagné, du début à la fin, par une musique spécialement commandée à Ilya Sats pour que « le public sente l’odeur de l’encens et entende le son de l’orgue ». 7

« Le nouveau théâtre naît de la littérature », affirme alors le jeune metteur en scène8. C’est à partir d’une réflexion sur la dramaturgie maeterlinckienne, puis plus largement symboliste, et d’une analyse de ce spectacle avorté puis de ceux qui le suivent, que Meyerhold va pouvoir énoncer un certain nombre de principes essentiels concernant l’art du théâtre. Et d’abord, les pièces de Maeterlinck le conduisent à se débarrasser de la surcharge des plateaux naturalistes pour introduire la notion de composition plastique et rythmique. Le fond décoratif unique et simplifié – un Moyen Âge stylisé et énigmatique – choisi pour LA MORT DE TINTAGILES correspond à l’objectif de concentrer l’attention des spectateurs sur « la musique des mouvements plastiques », le mouvement atteignant le statut d’un moyen d’expression essentiel destiné à manifester le « dialogue intérieur », plus important chez Maeterlinck que le « dialogue extérieur nécessaire », construit de telle sorte que « les personnages ont à prononcer un minimum de mots pour une tension maximale de l’action »9. Répétée sur un fond de simple toile disposé près de la rampe, la tragédie produit une impression particulièrement forte, car le dessin des gestes est alors souligné avec netteté. Mais tout change quand les acteurs sont placés sur une scène plus vaste et dans le décor, où domine une gamme de couleurs allant du vert au bleu en passant par le mauve, où se succèdent derrière un tulle, devant un alignement de cyprès géants, et sur une même ligne, les différents plans de l’action – pont, marches, tonnelle, monticule. Tout pictural qu’il demeure, le dispositif est imprégné de davantage d’espace et d’air : la gestuelle s’y disperse et la pièce s’y perd. Parce constat qu’il énonce, Meyerhold justifie en partie le refus de Stanislavski, mais il pose LA MORT DE TINTAGILES comme le premier opus d’un cycle de recherches de nouvelles formes scéniques où prennent place ses travaux ultérieurs effectués en province avec la Confrérie du drame nouveau, qui préparent à leur tour ceux de Petersbourg où l’actrice Vera Komissarjevskaïa, de même qu’à l’autre bout de l’Europe la Duse a invité E.G. Craig, lui a demandé de devenir le metteur en scène de son théâtre.

Au lieu du psychologisme, le principe directeur du jeu devient la plastique. Il s’agit de placer des accents visuels, non des accents logiques, de révéler, non d’exprimer. Axiome no1 : l’acteur doit « ressentir la forme et non les seules émotions de l’âme »10. LA MORT DE TINTAGILES de 1905 pose le principe d’un « théâtre immobile » qui s’appuie sur des temps de pause. Aux antipodes de celles du Théâtre d’Art, ces pauses ne sont plus les points de suspension justifiés du dialogue verbal : elles deviennent ce moment essentiel où se concentre et se fige le mouvement qui, bien davantage que les paroles, découvre l’âme du personnage.

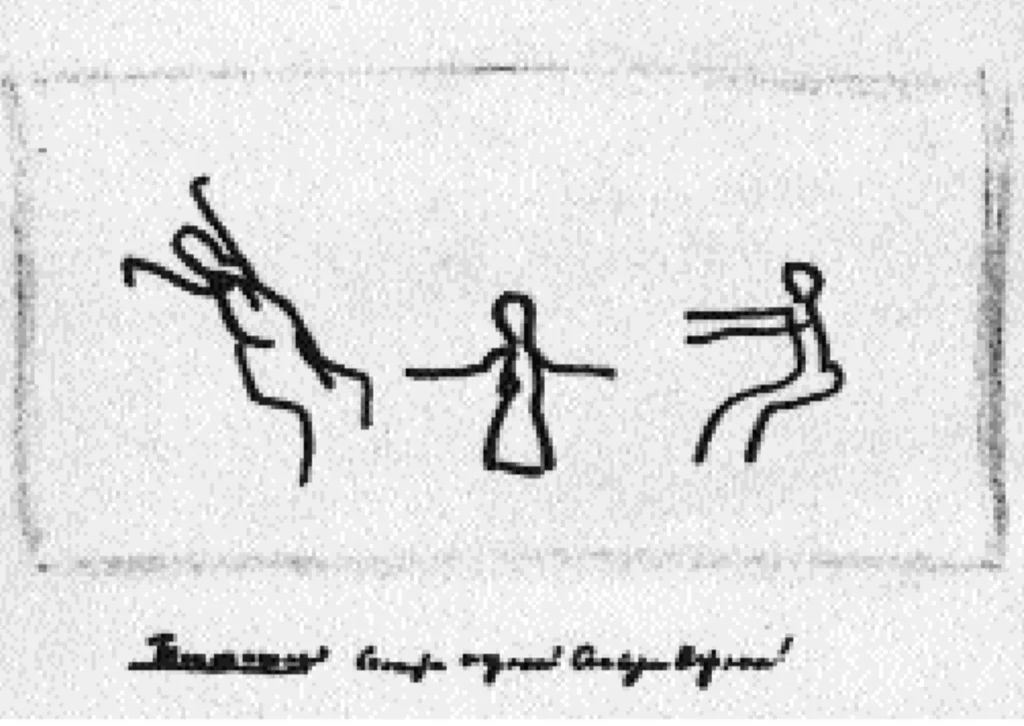

Sur un cahier de régie, le metteur en scène indique très précisément à l’intention des acteurs des déplacements et des gestes conventionnels, solennels, rituels, capables de construire des poses « bas-relief » où chacun s’immobilise avant que de parler. La partition plastique est ainsi constituée d’une succession de poses très marquées, à deux, à trois ou plus – de profil (nez à nez), de face (joue à joue) –, prises dans le silence, puis d’une fixation durable, d’un arrêt de tout mouvement pendant le dialogue qui suit. Le silence correspond à un temps de déplacement ; les paroles, à un arrêt du mouvement. Ainsi, Tintagiles, une fleur dans les mains, interrompt son avancée sur le pont, s’appuie longuement au parapet, la fleur penchée entre ses mains inclinées et appuyées sur la rambarde. Ygraine s’arrête et le regarde. Elle lui parle après une pause. Les personnages peuvent aussi totalement s’effacer aux regards du public, disparaître derrière les cyprès, réapparaître ; leurs silhouettes ont un graphisme très marqué : inclinaisons des têtes, angles des bras, doigts serrés ou écartés, mains posées contre le visage. Cette partition plastique qui s’inscrit dans l’ordre pictural à travers les moments d’immobilité est complétée par une partition sonore et musicale. L’émission des sons est souvent paradoxale : « Là où une interprétation naturaliste aurait demandé une exclamation, un silence intense et inattendu s’y substituait », commente l’actrice qui interprète le rôle de Bellangère et qui relate encore comment un sanglot de ce personnage, stylisé comme s’il émanait d’un instrument de musique, devait être précédé d’un geste dynamique des mains levées à la verticale, doigts repliés vers l’arrière11. Au finale, les rires des servantes et le cri de Tintagiles se succèdent et se répètent.

Meyerhold réclame une lecture rythmique, froide, où le son soit égal, le ton indifférent, parfois une diction chorale. Le son doit être clair, avoir la résonance d’une goutte d’eau tombant au fond d’un puits profond12. Aucune vibration, pas de trémolo ni de glissando, pas de modulation, un rejet du débit rapide (ce qui ne signifie pas mise en place d’un débit uniformément lent): un calme épique, étale, qui évacue les intonations psychologiques, individualisées, sur lesquelles le Théâtre d’Art construit son interprétation des états d’âme tchékhoviens. Si l’on cherche par la peinture à estomper les contours réalistes du décor, le jeu tant plastique que vocal se veut au contraire très précis, et refusant les arrondis, il tend vers les angles, les lignes droites.