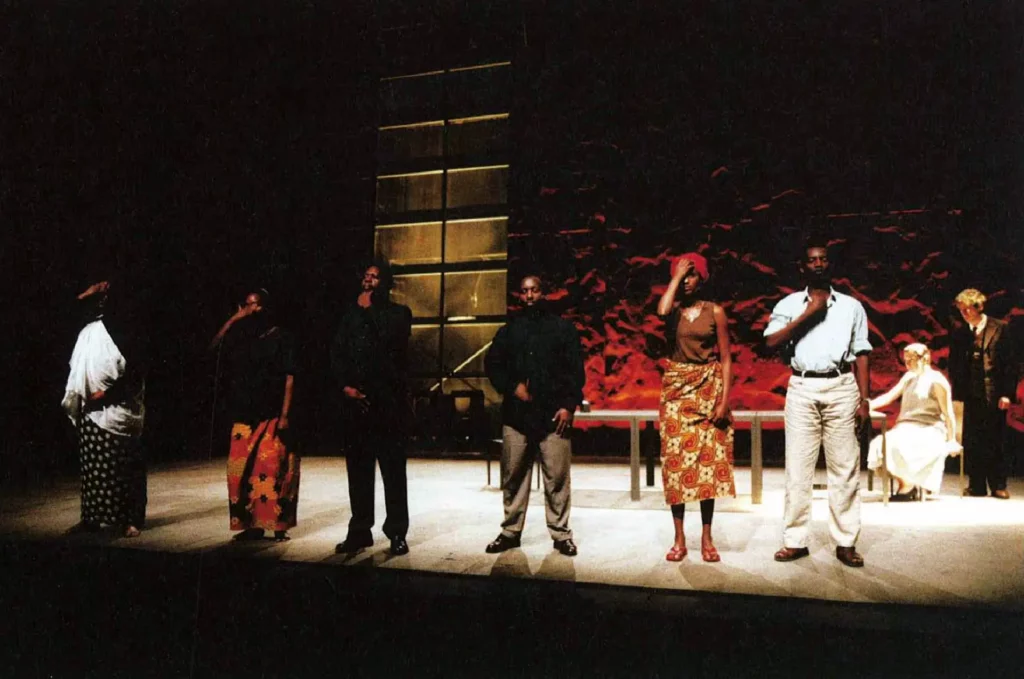

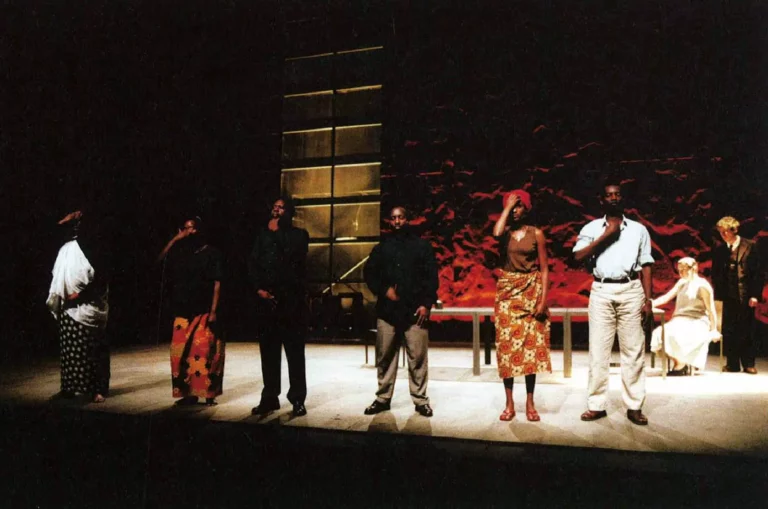

UN PLATEAU QUASIMENT NU, fermé au fond par un mur rougeâtre comme la terre d’Afrique, comme l’argile nommée latérite, modelée ici par de légers renflements ou creusements. Ce pourrait être un bas-relief conservant le souvenir des morts-vivants du génocide, ces fantômes qui ne dorment pas en paix, ou encore, plus généralement, une palpitation en arrêt, une respiration suspendue. Face au public, Yolande Mukagasana.

Vêtue simplement, elle s’assied, le buste droit pour s’adresser à ce public de théâtre lui-même assis. Or ce n’est pas là une comédienne, loin s’en faut, c’est une rescapée de l’horreur qui vient parler l’horreur. Après la date fatidique du 6 avril 1994, elle a successive- ment perdu son mari et ses trois enfants, victimes de la tuerie génocidaire perpétrée à coups de machette :

« une espèce de très long couteau de boucherie, soixante ou soixante-dix centimètres de long, recourbé à son extrémité et serti à l’autre entre deux demi-bois arrondis, rivés ensemble et qui servent de poignée. Le fil aiguisé est convexe, opposé à la courbure, tout le contraire d’une serpe 1 ». Elle monte aujourd’hui en scène pour raconter sa fuite devant ses persécuteurs, parmi lesquels de proches voisins, et ce d’une voix sans éclat, au débit régulier : jusque dans le pire, elle poursuit son récit sans faiblesse, avec une énergie trempée qui revient de loin. Ses yeux se mouillent, mais les mots ne tremblent pas. C’est en position difficile, chez une amie qui l’a cachée sous son évier – deux bacs en béton, les jambes de part et d’autre du tuyau d’évacuation, la tête ployée immobilisée – que Yolande Mukagasana a pris la résolution, nous dit-elle, de témoigner si elle survit, et de survivre pour témoigner. La voici maintenant auteur de deux livres au titre caractéristique : LA MORT NE VEUT PAS DE MOI et N’AIE PAS PEUR DE SAVOIR, le second dédié aux rescapés de tous les génocides, et particulièrement adressé aux Français, à la France qui ne veut pas savoir. « Ce ne sont pas des mots anonymes dans une boîte aux lettres qui m’arrêteront, ni les savants conseils des politiciens et des intellectuels. Je n’ai plus peur de ces pressions qui s’exercent autour de moi pour me faire taire. » Et elle parle pour toutes les victimes du génocide – « un seul visage mais un million de fois un visage » – ou plutôt pour chacune d’entre elles en sa singularité, cette singularité que les assassins déniaient à leurs victimes en les traitant de cancrelats pour les exterminer sans vergogne, avec leurs outils artisanaux.

Témoigner, tel est donc le geste qui définit et justifie également la présence de Yolande Mukagasana sur une scène de théâtre, la scène requérant maintenant tout son être de morte vivante, à la différence du livre, ce moindre risque, faisant l’économie de l’exposition réelle à un public et de la confrontation directe avec lui. Et avec elle, le théâtre aussi se met en danger, bien entendu, en se portant jusqu’à ses extrêmes limites.

Témoigner là, nous précise la narratrice en scène, ce n’est pas chercher à apitoyer ou à terrifier – objectif de la tragédie depuis Aristote, avec son effet de catharsis.

Il s’agit bien plutôt de rendre aux morts ce qui leur revient, de soutenir la mémoire de l’insoutenable pour satisfaire à l’exigence de justice et de vérité, sans laquelle se perdent les raisons de vivre. Assise et tout à la fin debout, celle qui n’est pas une comédienne garde une raideur de statue animée aux mouvements rares et quasi hiératiques, du seul fait qu’elle parle depuis un entre-deux où il est difficile de se tenir sans vertige.

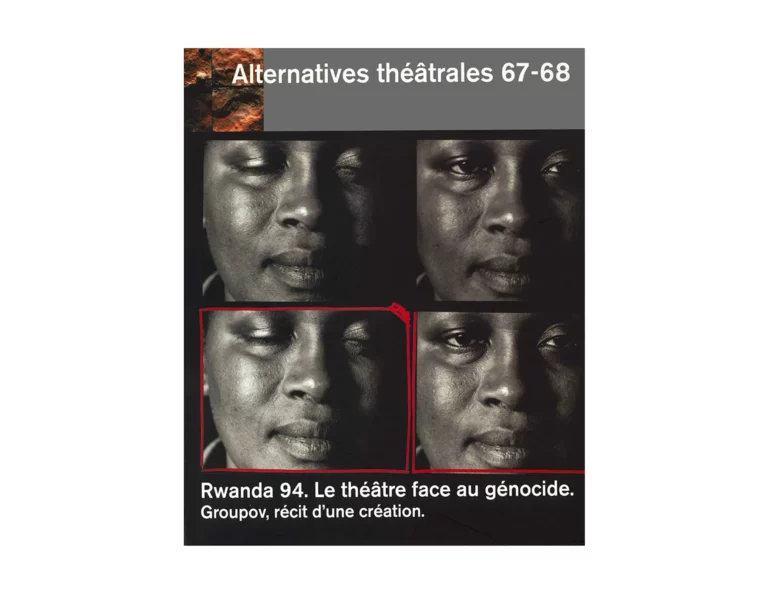

« Une tentative de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants » : cette définition de RWANDA 94, par Jacques Delcuvellerie et le Groupov, souligne aussi la double dimension de ce qu’on pourrait appeler, en évitant provisoirement le terme de spectacle, une méditation collective en scène. Celle-ci est menée sur deux plans apparemment éloignés l’un de l’autre, qui à vrai dire d’emblée interfèrent pour basculer l’un dans l’autre. Mais est-ce là quitter le théâtre, ou au contraire revenir à ses origines mêmes, où l’élément métaphysique et l’élément politique s’intensifient mutuellement ?

Dans une note d’intention, rédigée par l’équipe théâtrale, se trouve un long extrait de Monique Borie : LE FANTÔME OU LE THÉÂTRE QUI DOUTE. L’auteur de l’étude, rappelant l’Électre de Sophocle – « ils sont vivants les morts couchés sous la terre » –, les spectres de Shakespeare, et partant de là une certaine esthétique du XXe siècle depuis Graig et Artaud jusqu’à Genet ou Kantor, marque à quel point le théâtre peut s’inscrire dans « un réseau de tensions entre visible et invisible, matériel et immatériel, incarné et désincarné », tel « un véritable site d’apparition où s’instaure, dans l’ambivalence de la présence-absence, de l’ici et de l’ailleurs, un étrange dialogue avec les morts… l’indécidable d’une réalité frontière. »

RWANDA 94 ouvre la voie au retour des morts.

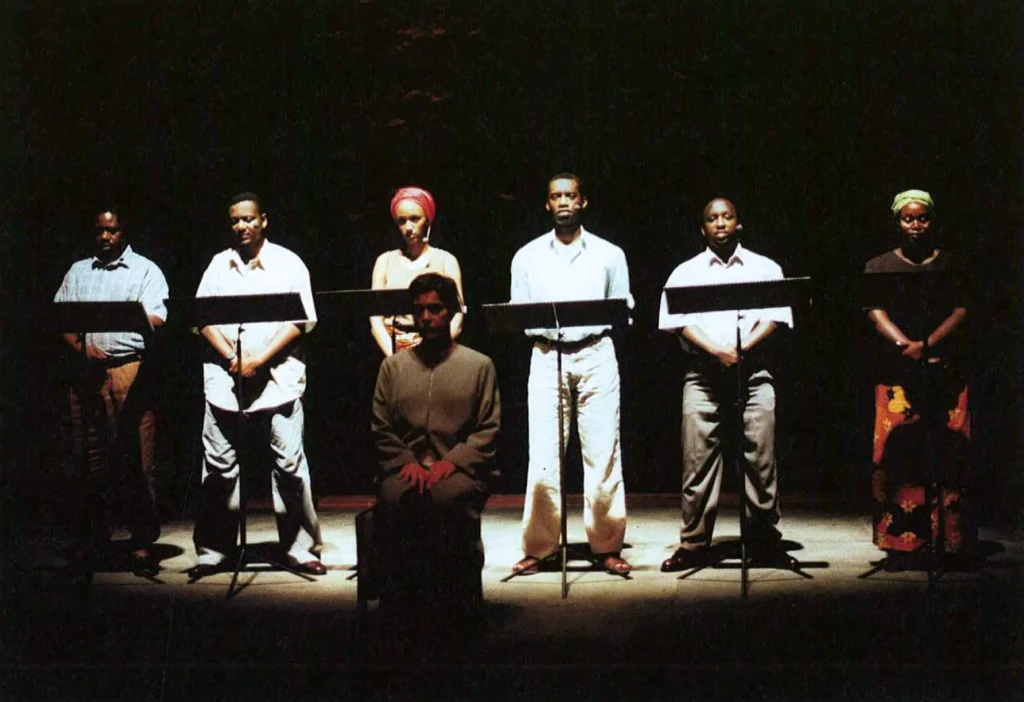

Ils commencent par démultiplier confusément le récit singulier de la rescapée, puis viennent parasiter les images de notre télévision ordinaire, projetées au sommet du mur, et finissent par constituer, sur une ligne devant leur pupitre, un chœur décidé, qui va régir le déroule- ment rythmé du « spectacle ». Mais ce n’est pas à une cérémonie d’ordre rituel que se trouve alors invité le public. Tout aussi bien, des Grecs aux contemporains en passant par Shakespeare, ce ne sont pas les mêmes fantômes qui reviennent pour réclamer le même apaisement, ou le même dû ; « Je suis mort, ils m’ont tué », dira un témoin de RWANDA 94 et cette accusation suffit à marquer la distance avec une certaine idéologie tragique, par exemple avec celle du « Trauerspiel » baroque : jeu triste, jeu funèbre, jeu de deuil qui accomplit la toute puissance du destin – selon Walter Benjamin – comme une donnée inéluctable frappant de nullité tout ethos historique, tout espoir de progrès immanent : d’où aussi la répétition sempiternelle des catastrophes, reléguant le salut dans la transcendance divine. Les véritables parrains de l’esthétique du Groupov, qui est aussi une éthique, sont alors à rechercher du côté du théâtre documentaire de Peter Weiss, ou du théâtre épique et didactique de Brecht, ou du théâtre justement nommé politique de Piscator ; soit trois modèles qui, en des temps sombres, se veulent foncièrement hostiles à l’idéologie tragique.

- Cf. Yolande Mukagasana, N’aie pas peur de savoir.

Rwanda : une rescapée Tutsi raconte. Éditions Robert Laffont, 1999. ↩︎