Anne-Laure Czapla : Quand vous travaillez avec les marionnettes, est-ce que ces objets sont des adversaires ou des partenaires dans le jeu ? L’acteur charge la marionnette de sa présence ou est-il contaminé par son absence ?

Les jumeaux : Il y a une symbiose entre l’acteur et la marionnette. Ce phénomène était présent pendant la période du Théâtre de la Mort car il soulignait la frontière fragile qui sépare la vie de la mort. Il ne s’agit pas d’une lutte contre l’objet.

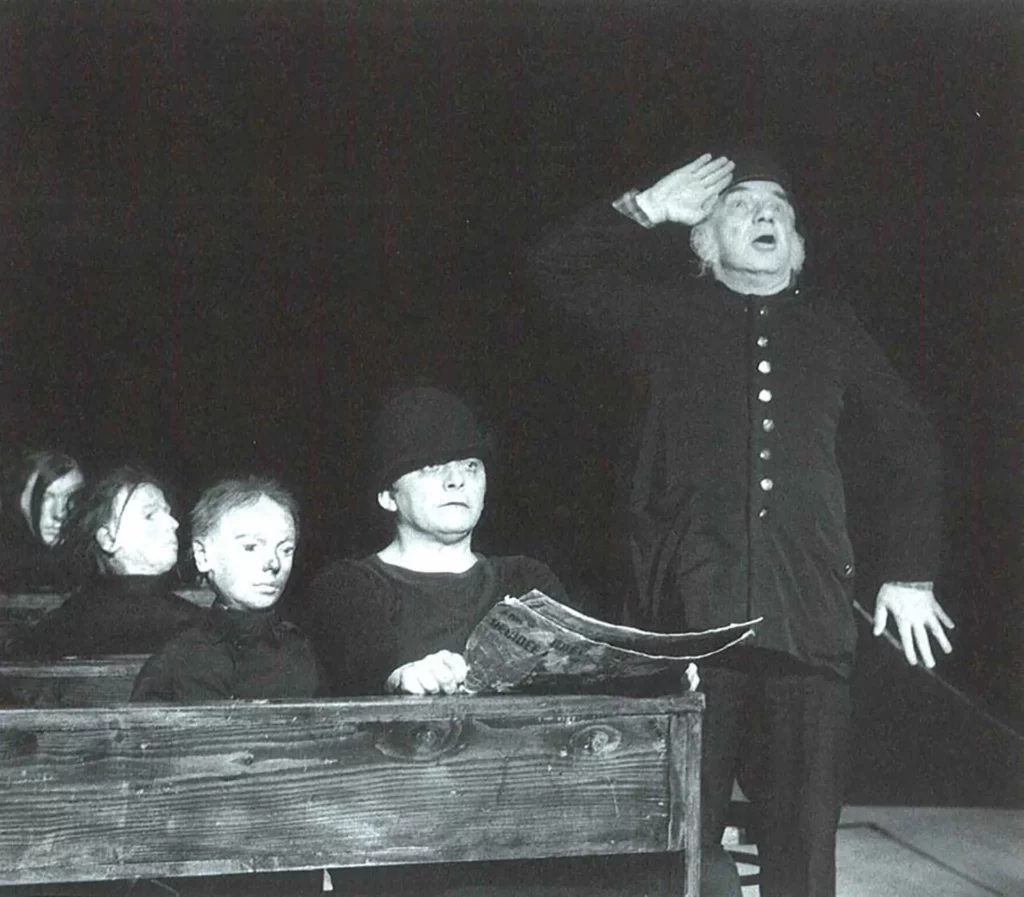

Anne-Laure Czapla : Pourtant, dans LA CLASSE MORTE, la poupée accrochée à l’acteur semble le gêner.

Les jumeaux : L’objet est une prothèse et il représente les complexes et les problèmes des personnages. Les gens vivent avec leurs problèmes mais ce n’est pas encombrant. Il y a une unité parce que la vie ne peut pas exister sans la mort.

Anne-Laure Czapla : Dans WIELOPOLE-WIELOPOLE, vous confondez l’acteur qui joue le prêtre et le mannequin qui est son double. Est-ce que l’objet est au même niveau que l’acteur ?

Les jumeaux : Nous avons joué de la même façon avec l’acteur et le mannequin. C’était une situation normale et il n’y avait pas de différence entre les deux.

Anne-Laure Czapla : Quel type de sentiment ressentez-vous dans LA CLASSE MORTE lorsque Kantor met en scène cette fusion entre le bio-objet (la figure de cire) et l’acteur ?

Les jumeaux : La présence de la marionnette facilite le jeu d’acteur. On est sur le plateau en étant conscient qu’on n’est pas normal et le spectateur voit cette excroissance. On n’a pas besoin de jouer de vieux messieurs qui reviennent dans leur classe d’école car ce bagage qu’est la figure de cire le suggère. Ce procédé théâtral limite le jeu d’acteur au sens traditionnel du terme. L’objet-machine implique un conflit et le mannequin une fusion… C’est l’autre type de jeu avec l’objet.

Anne-Laure Czapla : Est-ce que l’acteur établit davantage de relations avec l’objet qu’avec son partenaire ?

Les jumeaux : Kantor ne voulait pas que les scènes de dialogues entre acteurs unissent les personnages. Il préférait qu’on ne se regarde pas lorsqu’on se parlait sur la scène car il a toujours voulu rompre avec le dialogue théâtral conventionnel.

Anne-Laure Czapla : En ce qui concerne la présence des mannequins, Kantor dit s’être inspiré du TRAITÉ DES MANNEQUINS de Bruno Schulz. Ce dernier prône la matière et la camelote pour créer le monde une seconde fois. Le mannequin remplace l’homme alors que chez Kantor il est modèle. Comment est-ce que Kantor remodèle cette théorie de Schulz ?

Les jumeaux : Ce qui est important pour Kantor si on parle de mannequin ou de sosie et qui était absent chez Schulz, c’est la gémellité. Le fait que nous soyons quasiment identiques extérieurement et différents intérieurement lui plaisait beaucoup. Le hasard de notre rencontre l’a aidé à réaliser son idée du double, du mannequin. Déjà dans LE PETIT MANOIR, les deux actrices à l’intérieur du chariot à ordures étaient maquillées de la même manière et elles devaient faire des mouvements identiques, pour mettre en scène son idée naissante du double.

Anne-Laure Czapla : Le mannequin en tant que présence de l’absence représente-t-il pour vous une présence ou une absence dans le jeu ?

Les jumeaux : Cet objet est toujours une présence bien concrète. L’acteur ne joue pas mais « il est ». Il n’a pas conscience qu’il porte quelque chose de mort, mais ce mannequin est un partenaire révélateur de la mort ou du manque de vie. Dans WIELOPOLE- WIELOPOLE, la scène où on joue sur la confusion entre le vrai prêtre et son sosie-mannequin, révèle que c’est le faux (le mannequin) qui est le vainqueur. Il nous a fallu des mois pour rendre compte de ce problème dans le jeu.

Anne-Laure Czapla : Est-ce que l’objet, toujours dégradé, est le maître de l’émotion ?

Les jumeaux : Les objets sont une mémoire. Lorsqu’un enfant trouve un objet sans valeur dans la rue il est capable de lui donner « le rang le plus haut » car il cache un grand secret. Kantor est revenu à son enfance et il a trouvé la vérité et la force de ce comportement. Ainsi sur scène tout est fait de matériaux simples (bois ou métal) comme les jouets d’autrefois. Dans QU’ILS CRÈVENT LES ARTISTES !, le chariot représente ce retour à l’enfance.

Propos recueillis par Anne-Laure Czapla.