Entretien avec Denis Marleau

LOUISE ISMERT — Quand ce projet des AVEUGLES :FANTASMAGORIE TECHNOLOGIQUE et cette idée de pousser votre recherche à l’extrême, à la limite du théâtre, ont-ils émergé ?

Denis Marleau — Cette recherche s’est développée au fil de ma pratique théâtrale, qui oscille entre le besoin d’éprouver toute dramaturgie comme machine à rendre compte du réel et un désir de me confronter à d’autres modes d’expression artistique. Car les rêves de représentation se trouvent souvent au-dehors du théâtre lui-même, et il m’apparaît que la littérature en constitue un des plus riches réservoirs. Ce qui fait que ma pratique de mise en scène s’appuie aussi sur une quête de tension entre le sens, la voix, le corps, les formes, le rythme, pour donner une présence théâtrale au texte littéraire. Un texte dont les enjeux dramaturgiques ou poétiques interrogent ma pratique de mise en scène comme cela s’est produit avec INTÉRIEUR, qui déplie le langage en une longue didascalie commentant de l’extérieur ce qui se joue au-dedans d’une maison. Cette première rencontre avec Maeterlinck m’a conduit vers cette autre œuvre de jeunesse, LES AVEUGLES, où dès mes premières lectures se sont, imposés le masque et la vidéo. Un choix qui a le mérite, me semble-t-il, de désencombrer l’acteur de son personnage. Un choix qui recoupe mes recherches sur le symbolisme au théâtre qui, au dire même d’Artaud, « n’est pas seulement un décor mais aussi une façon profonde de sentir ».

L. I. — Vous avez choisi d’approfondir votre compréhension de l’œuvre de Maeterlinck avec LES AVEUGLES, qui est également une pièce sur l’attente. Qu’est-ce qui vous retient dans cette dramaturgie ?

D. M. — À la fois la modernité de sa vision théâtrale et la prégnance de son écriture qui induit, si on y est vraiment attentif, les conditions mêmes de sa représentation. Maeterlinck, qui était en quête d’un nouveau corps pour le personnage, avait imaginé un théâtre d’androïdes remettant en cause la médiation de l’acteur. Comme essayiste, il a ainsi orienté l’art théâtral de son temps vers une représentation des forces occultes en inventant ces notions de tragique quotidien et de personnage sublime par lesquelles il tente de relier la scène au monde cosmique. En fait, ce qui me touche plus intimement dans ses écrits, c’est cette approche du sensible qu’il aborde par l’évocation de l’enfance et de la vieillesse, ces deux temps de l’homme qui traversent souvent ensemble chacune de ses œuvres. La part muette de nos pensées, le désarroi, l’inquiétude et le doute y sont développés comme des principes actifs qui élèvent l’esprit humain plutôt que de l’appauvrir.

L. I. — Une des nouveautés de l’écriture dramatique de Maeterlinck réside dans le bouleversement du dialogue, les paroles, les répliques, souvent ne se répondant pas. Comment avez-vous travaillé le texte ?

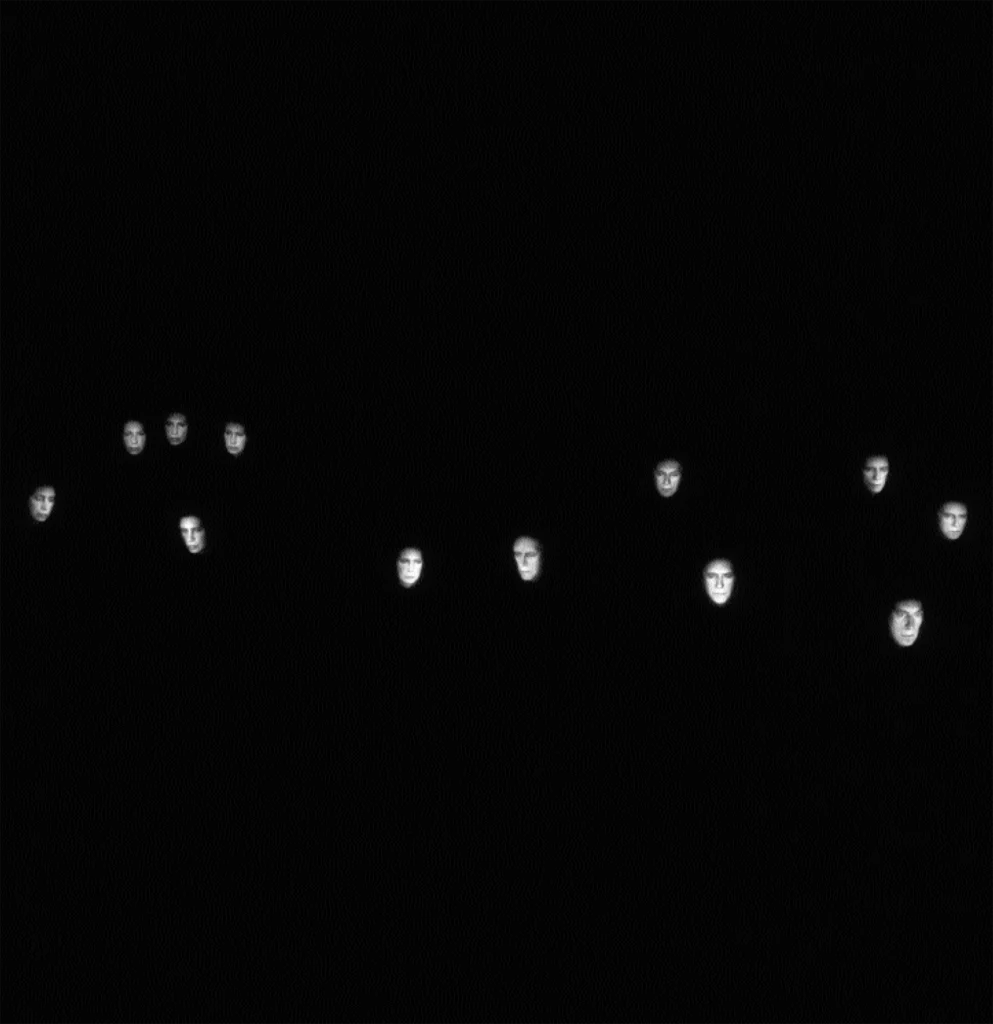

D. M. — Une part importante de la dramaturgie moderne et actuelle me semble concernée par ce « bouleversement du dialogue » dont vous parlez. Il est vrai qu’à la fin du XIXe siècle, peu d’auteurs ont proposé de telles béances dans le discours théâtral et que cela fait de Maeterlinck un précurseur de Samuel Beckett qui portera plus loin encore le constat de la faillite du langage ou de la ruine du dialogue. Avec ces douze aveugles pétrifiés dans les ténèbres, qui écoutent autant qu’ils ne parlent, le texte instaure un espace mental donnant l’impression d’une quête désespérée de sens, comme si les personnages étaient à la recherche d’une polyphonie ou d’une unité perdue.