J’AI, COMME TOUS LES PARTENAIRES du projet RWANDA

94, participé aux diverses réunions et conférences, et apporté du matériau à discuter ensemble. C’est la dynamique particulière du Groupov.

Nous ne sommes pas un groupe, nous avons chacun nos vies, nos métiers, mais quand un projet nous réunit, nous travaillons ensemble toutes ses dimensions pour le faire évoluer. Nous avions convenu, Jacques Delcuvellerie et moi, de certains principes pour la scénographie : pas d’exotisme, pas d’ostentation, mais pas non plus le cliché de l’espace vide. Comme nous avons souvent travaillé ensemble (sur LA GRANDE IMPRÉCATION…, sur LA MÈRE, sur ANDROMAQUE et sur LE BARBIER DE SÉVILLE ), j’ai progressé librement, et n’ai pas hésité à amener beaucoup de propositions, en l’occurrence une vingtaine de maquettes, dont plusieurs variantes d’un même projet. J’aime procéder de la sorte : accumuler les propositions, créer le chaos, et ôter petit à petit pour ne garder que l’essentiel. Ainsi, le premier projet était une véritable installation déployée sur la scène et dans la salle, avec des passerelles, des écrans de télé… Mais l’ensemble était trop technologique, et mettait l’accent exclusivement sur la question des médias.

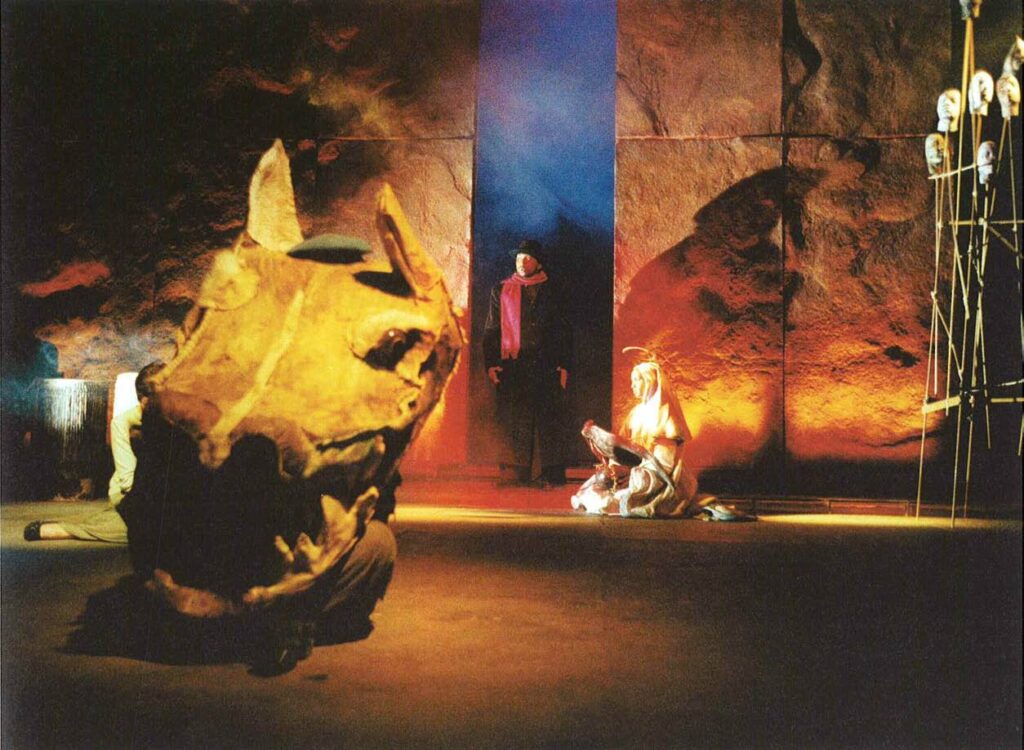

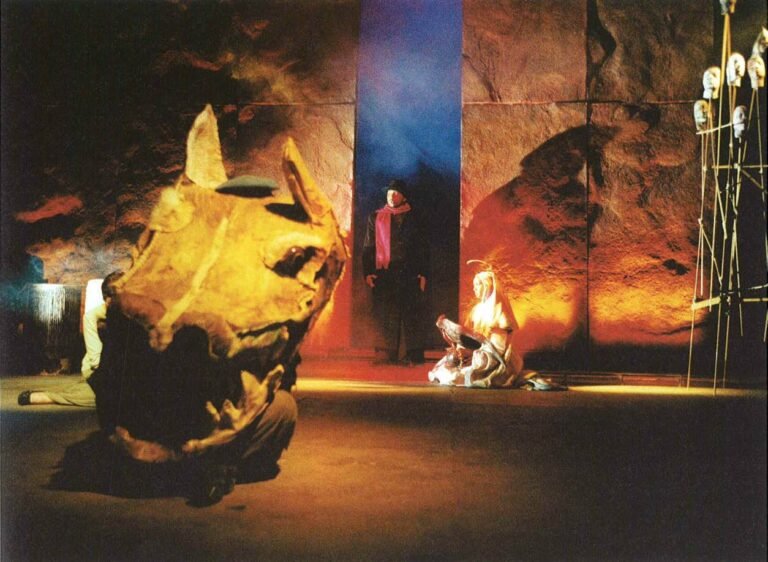

Finalement, c’est sur le projet de mémorial dédié aux morts qu’on s’est arrêté. Il a évolué en cinq ans de préparation : tout ce qui faisait trop ornemental ou monumental a été supprimé. Au résultat, il se compose d’un mur de terre ocre-rouge, formé de panneaux mobiles posés sur une grande structure métallique de 15 mètres de long et 5 mètres de haut, qui occupe quasi toute la largeur de l’espace. Ce dispositif joue du contraste entre les matières et les couleurs : le mur évoque la chaude terre rwandaise, comme si on en avait coupé de grands morceaux pour les exposer ; il est travaillé en reliefs abstraits, mais porteurs d’imaginaire apparemment, puisqu’ils évoquent pour certains une carte géographique du Rwanda, pour d’autres des empreintes de corps… Cette terre était pour moi l’élément représentatif du pays, et sa disposition en forme de mur m’évoquait les murs de glaise des fosses communes dans lesquelles étaient jetées les victimes…

Au départ, il était convenu que les membres de l’équipe qui iraient au Rwanda en ramèneraient de la terre, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc peint de la terre d’ici, et Yolande Mukagasana s’est étonnée de la trouver si ressemblante, alors que je n’avais jamais vu la terre du Rwanda. Je devais avoir cette couleur dans ma tête, je pense…

La structure, formée d’un fin grillage de métal, dégage la froideur du monde industriel occidental, sa fausse transparence. Quand on l’éclaire par derrière, cette structure disparaît, mais éclairée par-devant, elle a l’air obturée, elle devient totalement opaque.

Les panneaux du mur peuvent glisser latéralement pour faire place à un écran de projection, ou pour dégager un espace de jeu à l’arrière, une « boîte noire » qui sert de studio de télévision dans la deuxième partie. Dans la quatrième partie est amenée sur le plateau une petite pièce d’un mètre de large sur deux mètres de long, plantée au milieu de la scène, deux chaises de métal, une petite table et un samovar, pour évoquer l’appartement de Jacob. C’est la seule évocation « réaliste » mais c’est une miniature.

Devant la structure court un trottoir de plexi qui contient aussi des plaques de terre, comme autant de vitrines exposant les trésors ramenés des colonies… C’est sur cette prolongation du mur au sol que s’assied le Chœur. Ce trottoir brillant, où se reflète le mur de terre, constitue un repère de lumière sur le sol uniformément gris du plateau. Tout l’espace devant ce « trottoir » est libre, recouvert d’un plancher couleur ciment, avec une partie circulaire légèrement surélevée pour l’orchestre.

Voilà pour la scénographie, ramenée à une économie qui peut vivre différemment selon les scènes. J’ai aussi conçu du mobilier : quelques tables et des sièges pour l’orchestre, en bois et métal perforé ; des chaises pour le Chœur des Morts, d’inspiration africaine (selon mon regard d’Européen!), en bois, métal et peau de vache.

Et j’ai participé à la conception des masques et marionnettes.

DIMANCHE 19 JUILLET 1998.Première rencontre avec Tharcisse Kalisa. On remonte toute la route « Kadhafi » (avec la mosquée en…