L’écriture dramatique en quête d’un théâtre politique

QUELLE FORME donner à un théâtre politique du présent ? Cette lancinante question qui traverse l’histoire du théâtre allemand, Falk Richter la pose dans son projet théâtral DAS SYSTEM.

Mais il la pose immédiatement, c’est-à-dire sans passer par le biais d’une fiction dramatique : l’interrogation devient partie du projet théâtral lui-même, matière constituante du texte. Le rapport qu’entretient l’écriture dramatique avec le monde contemporain est un corps à corps, une lutte dans laquelle tous les coups semblent permis : à la difficulté d’appréhender un présent protéiforme, dans lequel les expériences politiques, sociales, morales s’entrecroisent et se contredisent, l’écriture contemporaine oppose sa variété formelle, ses ruptures, ses montages. Poser la question d’un théâtre politique aujourd’hui, c’est donc tenter de suivre des voi(es) x diverses et divergentes, hors des sentiers balisés des modalités traditionnelles d’écriture pour le théâtre.

Un constat tout d’abord : l’écriture dramatique allemande s’ancre dans le monde contemporain en conviant toutes les formes de sa manifestation dans le texte de théâtre. Le matériau « réel » l’investit par la multiplicité des références au contexte immédiat, politique ou médiatique, national ou international, trivial ou théorique. Le théâtre allemand – car c’est aussi le fait de la mise en scène comme autre « pratique théâtrale » – renvoie sans cesse à la réalité quotidienne

des spectateurs, ne serait-ce que pour mieux la problématiser sinon comme un tout, du moins à travers certains champs de celle-ci : on y parle de mouvement de capitaux et de commerce électronique, des spécificités technologiques de la guerre contemporaine et de celle de la communication interpersonnelle, de la médiatisation du politique et de la politisation des médias, de télé-réalité et de réalité télévisée. La multiplication endémique des emprunts à tous les domaines de

l’existence devient, à des degrés divers selon les auteurs, le tableau global d’un chaos délibéré qui semble prendre soudain la place de la sacro-sainte fable.

Mais pour parler de quoi, et pour dire quoi ? Le théâtre politique, si l’on en croit Hans-Thies Lehmann, ne peut plus être un « théâtre-manifeste »1, les modèles explicatifs semblent avoir fait leur temps, et la remise en cause de la « didactique » au théâtre ne date pas d’hier. Comment, dès lors, réactiver une fonction critique,

dont on peut considérer comme acquis qu’elle ne saurait désormais être définie de manière normative ? Au contraire, la question fait débat en Allemagne, crée

la polémique, devient pierre d’achoppement où se confrontent des approches parfois opposées du théâtre et du texte de théâtre. Le théâtre politique n’existe pas, mais la recherche de ses modalités contemporaines balise le champ de l’écriture contemporaine et induit sa diversité. C’est avant tout de cette diversité que doit rendre compte un bref parcours à travers les pratiques d’écriture de ces trois dernières années, celles d’auteurs dont les textes, comme approches critiques du monde, ont su rencontrer un écho.

Politique, identité, histoire

Pose-t-on la question du théâtre politique comme celle de la réflexion au théâtre sur le devenir collectif que déjà apparaît en ligne de mire la question de l’histoire allemande récente et donc de la Réunification. De fait, la Réunification en tant que telle, c’est-à-dire comme rupture historique, semble poser des difficultés aux dramaturges. Quelques textes, au début des années 90, ont tenté avec plus ou moins de succès la thématisation critique des problèmes contemporains liés à la nouvelle donne politique et idéologique. Et dix ans après la chute du Mur, le terme d’ostalgie, dont le champ d’application s’étend entre-temps aux émissions « revival » animées par une Katarina Witt, l’ancienne fée de la glace des années 80, en costume de la Jeunesse Communiste, vient masquer les véritables enjeux d’un regard sur le passé.

Les derniers textes de Fritz Kater constituent des moments de ce regard sur le passé. ZEIT ZU LIEBEN ZEIT ZU STERBEN, pièce créée en 2002 au Thalia Theater

de Hambourg, une des places fortes de l’écriture dramatique contemporaine, et récompensée par le Prix de Mülheim en 2003, constitue un tableau de la situation de la jeunesse dans le contexte de la fin de la RDA.

Les personnages sont partagés entre le désir de partir, de fuir, et le sentiment de leur appartenance à un monde qui se dissout peu à peu. Cette dissolution s’exprime dans le texte par une absence qui caractérise la spécificité de la démarche de l’auteur : celle de l’État est-allemand comme autorité répressive. Dans cette atmosphère de fin de règne, le champ de l’observation est alors laissé libre aux expériences quotidiennes et individuelles.

Impossible dès lors de confondre une telle démarche avec une nostalgie du passé que viendraient provoquer les difficultés sociales du présent : le théâtre de Fritz Kater redonne une place à l’expérience vécue de l’Histoire, à son imbrication avec les histoires personnelles. Dans ZEIT ZU LIEBEN ZEIT ZU STERBEN en effet, la question du rapport au politique est aussi une question de génération : les représentants d’une jeunesse marquée par les musiques et les modes venues de l’Ouest, dont l’intervention récurrente dans le texte forment un tissu référentiel concret, presque « plastique », sont confrontés à leurs aînés, non plus certes les pères fondateurs, mais bien les opposants, à travers les personnages de « Schweinebacke » la professeur et de l’oncle Breuer, qui ont vécu la répression et dont la volonté paraît brisée. Le point commun de toutes ces figures : la discontinuité de l’existence et la recherche d’une inscription dans le monde. La dernière partie du texte, située de nouveau dans le présent sans que ne soient nettement déterminés les contours temporels et géographiques de celui-ci, reprend ce schéma fondamental à travers la relation amoureuse de deux personnages.

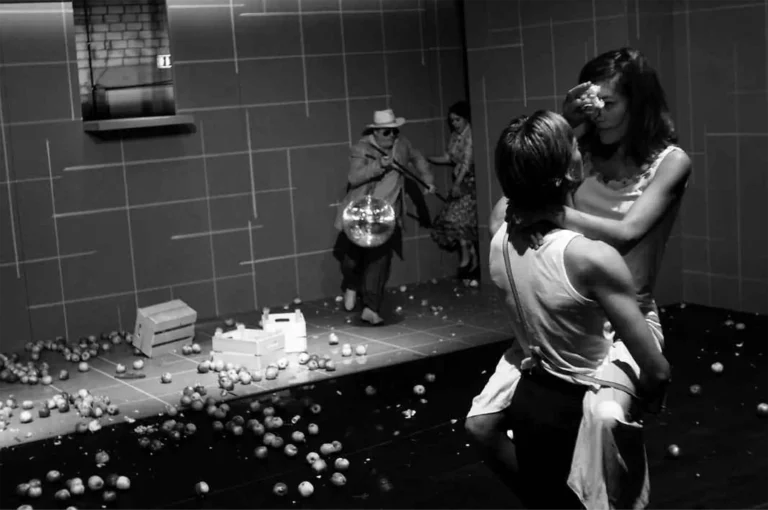

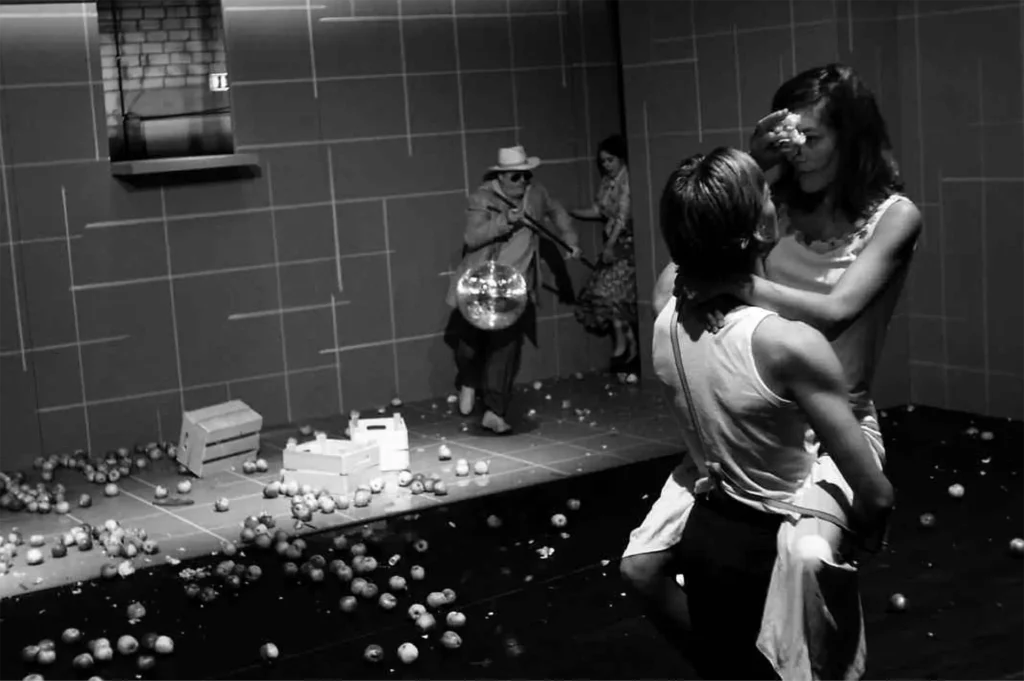

FIGHT CITY. VINETA, texte et mise en scène de Armin Petras, Thalia Theater Hamburg, 2001. Photo Arno Declair.

Cette expérience de la discontinuité est également au centre de VINETA (ODERWASSERSUCHT ), texte antérieur au précédent et mis en scène en 2001, mais dont l’action se situe « après » les deux premières parties de ZEIT ZU LIEBEN ZEIT ZU STERBEN. Steveisback : neuf ans après le « tournant » politique de 89 – 90, l’ancien boxeur revient dans sa région, à Francfort sur l’Oder, et tente un retour sur le ring. Sa quête est celle d’une reconstruction, la poursuite « d’un bout de forêt, d’un fleuve, des tables de ping-pong en béton entre les maisons ». Le temps de cette tentative qui échouera, son regard devient le prisme par lequel se dessinent les contours d’un espace-temps fondamentalement paradoxal : marqué par l’envahis- sement du présent – à travers la multiplication de ces stations d’essences ARAL dont le bleu éclaire la nuit – mais également inscrit dans un passé qui se fait fuyant, comme ces derniers chars russes qui quittent la région pour rentrer « là où rien d’autre ne les attend que la misère et la mafia et un bateau de pêche dans une mer à sec ». Le texte procède d’une tension permanente entre mouvement et immobilité. Le parcours du personnage central est une quête, comme l’indique le titre de la pièce, référence à une ville mythique engloutie dans la mer Baltique près de l’île de Wollin. Mais le mouvement comme principe, objet de la fascination du boxeur et de son ancien entraîneur, lorsqu’il se fait force du boxeur, dans leur dialogue programmatique par lequel s’ouvre l’action, reste de l’ordre de l’utopie. Les existences dans le texte sont piétinantes, parodies d’émancipation et de réalisation : les boxeurs ne se produisent plus que pour des exhibitions de boîtes de nuit.

Dans le théâtre de Fritz Kater, l’accent est donc mis sur la construction des biographies marquées par l’Histoire. Le regard du dramaturge se porte délibérément sur l’individu et non sur le système, sur le parcours individuel et non sur la société. On est donc loin d’un « manifeste social » et l’auteur ne tente pas la dénonciation et/ ou l’explication des dysfonctionnements sociaux : ce qui est au centre est la fragmentarisation des existences et l’étrangeté au monde. L’entreprise de reconstruction est dès lors laissée au récepteur du texte. Les textes se présentent comme une suite de courtes scènes de dialogue, auxquels viennent soudain se mêler des passages de récit. Le langage est spontané, direct, les personnages pratiquent peu la réflexion sur eux-mêmes et sur leur situation. Le lecteur/spectateur happe au fil des dialogues des bribes de contenu biographique qui lui permettent de reconstruire un tableau d’ensemble.

La dramaturgie face au monde : entre piétinement et accélération

Dans son huis clos DIE OPTIMISTEN, Moritz Rinke tente de donner une forme à l’impossibilité d’aborder la globalité des problématiques. Ces optimistes, ce sont ces touristes occidentaux qui échouent dans un hôtel d’Extrême-Orient soudain coupé du monde. Celui-ci est devenu étranger, hostile : on ne voit à travers les baies vitrées qu’une jungle opaque dans laquelle disparaissent ceux qui tentent une sortie. Le dialogue des personnages de repliés devient alors mise en scène du bûcher des vanités politiques : les discours brassent les références aux idéologies politiques et tournent à vide ; le projet de présenter un texte de pétition lors d’une conférence à Bombay n’aboutira pas.

La technique de Rinke reprend les ficelles de la satire, à travers des personnages campant diverses attitudes que l’auteur aborde avec ironie : les discours théoriques d’un ancien soixante-huitard, devenu conseiller au ministère de l’Éducation, ne galvanisent plus qu’une jeune étudiante en mal de romantisme politique ; la fascination pour la philosophie orientale se réduit aux exercices de gymnastique et de respiration par lesquels s’ouvrent la pièce. Rinke, indéniablement, écrit pour un théâtre, celui qui se fait dans les « grandes maisons » du théâtre allemand. Il réactive la forme de la « pièce conversation » dans sa variante parodique. Ce faisant, la forme de la critique reste traditionnelle car indirecte. Elle passe par un biais fondamental : celui du discours et de sa représentation.

Là où Moritz Rinke opte pour l’immobilisation des personnages hors du monde, Ulrike Syha avec AUTOFAHREN IN DEUTSCHLAND tente le pari de donner une forme à l’accélération du monde. La thématisationconcrète de telle ou telle problématique dite « politique » disparaît ici du dire des personnages. Mais c’est précisément dans la construction de l’action que peut naître un potentiel critique de l’écriture. De la laverie automatique à la station-service en passant par un improbable motel, les personnages évoluent d’un espace du provisoire à l’autre, sans parvenir à l’immobilité.

La situation du conducteur, à la fois ivre de vitesse et en quête d’une inscription dans le monde est celle du sujet contemporain en général : privé de la possibilité de fixer son identité, il erre d’une construction du réel à l’autre, sans jamais parvenir à celle-ci. Dans cette écriture dont la forme rappelle celle du cinéma, le présent dont l’auteur s’efforce de rendre compte est celui de l’accélération perpétuelle et de l’intangible. Les identités sont mouvantes, à l’image de ces deux personnages qui accompagnent l’action, tantôt policiers douteux poursuivant au nom du Fisc l’un des protagonistes, tantôt amis « bulgares » avec lesquels converse Hugo, le personnage central. Loin de toute quête de reconstruction par le regard sur le passé, qu’il soit individuel ou collectif, mémoire et histoire ont définitivement disparu, le mode de leur apparition n’est plus que celui du grotesque : Hugo est un graphiste spécialisé dans la conception de mammouths en trois dimensions, sa seule rencontre avec le passé est celle, absurde et surréaliste, qu’il fait avec une improbable bombe déterrée dans sa cave.

Le monde au grand angle : guerre et technologie

Ailleurs, les bombes sont là, bien présentes.

Les conflits armés contemporains, dans leur plus immédiate actualité, constituent le matériau des derniers projets de l’auteur et metteur en scène Falk Richter.

Le projet PEACE, créé à la Schaubühne en 2000, thématisait déjà la question de la médiatisation de la guerre à travers le conflit au Kosovo. Dans ses derniers textes, l’auteur poursuit cette exploration du thème du conflit en s’éloignant davantage de la forme dramatique traditionnelle qu’il ne le fait dans PEACE. La pièce en effet repose encore sur des personnages des différents domaines médiatiques, rassemblés dans un espace à la fois privé et public et articulant toujours plus difficilement leur mal-être. Les images affluent toujours plus nombreuses et toujours plus vite dans des consciences qui ne parviennent plus à suivre le rythme : la paix à laquelle on aspire, c’est avant tout – comme l’exprime un des personnages de la pièce – le temps d’arrêt, le pas en arrière qui libère du continuum de la communication et de la médiatisation du réel.

Ce temps d’arrêt, l’auteur lui donne une durée dans un texte récent. Dans 7 SEKUNDEN, le théâtre devient plongée dans l’individualité, dans le courant d’une conscience : celle d’un pilote américain, Brad, 7 secondes avant le crash de son appareil en territoire ennemi.

Et la non-réalité de cet ennemi laisse la place à celle des images d’une paisible existence américaine, avec « Amy, Paul, Bill et Marge assis au soleil », bercée entre l’église et le supermarché. Le pilote ne voit ni ne connaît son objectif, la distance entre le sujet et sa mission de destruction se fait maximale, une forme contemporaine de l’aliénation donc, radicalisée dans l’endémie de la production des images. Dans cet espace de l’omniprésence technologique, la situation du pilote devient alors métaphore de l’existence contemporaine. Dans un monde déréalisé, la conscience individuelle, loin d’être le moyen d’une compréhension de celui-ci, devient le lieu où s’engouffrent discours et représentations. Richter, qui pose comme possible raison d’être du théâtre la prise de distance par rapport aux images qui provoquent l’émotion, justifie ainsi la forme donnée à son texte réparti sur plusieurs voix, qui interdit toute identification : « Les différents locuteurs agissent comme une équipe de production hollywoodienne. Ils sont la version moderne du chœur antique, ils produisent tout – à un moment le Président, à un autre Brad.

Ils formulent l’emphase médiatique sur la terreur, mais aussi sa critique. »

La subjectivité individuelle constitue également le point de départ de la pièce UNTER EIS. À travers le personnage de Paul Niemand, l’auteur décrit la perversion de l’existence par l’omniprésence de la « pensée économique pure ». Thématiquement, le texte se situe dans la lignée d’une tentative d’approche critique par le théâtre du monde de l’économie moderne et de ses formes de coercition, telle qu’elle apparaissait déjà dans le TOP DOGS d’Urs Widmer en 1994 ou dans le plus récent GROUNDINGS de Christoph Marthaler. La toute-puissance de l’économique, son aspiration à englober tous les domaines de la pensée – même la culture devient ici une « aventure culture », étape dans le parcours de formation des conseillers – prend la forme d’un envahissement : le langage du management et du conseil s’infiltre et contamine l’espace du texte, devient un tissu impénétrable dans lequel se débat le personnage, en quête désespérée de sa propre reconnaissance. Sa révolte devient ici volonté de retrait, de sortie du mouvement incontrôlé du monde.

Le projet DAS SYSTEM se présente comme la forme radicale de la pénétration toujours plus grande du texte par le matériau que constitue le réel, ou du moins celui que constitue l’ensemble des problématiques auxquelles s’attaque l’auteur. En tentant d’approcher ce « système », dans la quête de sa définition, la démarche se veut précisément globale, la photographie du monde est prise au grand angle. Le « système » dont il est question donne également son titre à un texte qui lui-même n’est plus partition à mettre en scène, mais devient le lieu de la réflexion sur la question même du comment d’un théâtre politique contemporain. Le texte est lui-même sous-titré « un projet » : « Je ne sais pas, moi non plus je ne sais pas, non, pas encore un de ces textes avec lequel tout doit être dit », tels en sont les premiers termes, dans ce que l’auteur appelle une « introduction ».

L’espace textuel n’est plus celui de la construction d’une fiction, mais celui de la réflexion elle-même sur le comment du théâtre politique, et débouche sur un projet protéiforme dont sont ici jetées les bases. La seconde partie, DEUTLICH WENIGER TOTE, renoue pourtant avec une forme « dramatique », sous la forme d’un dialogue-interrogatoire. Si les contours du système ne sont pas définis, il devient cependant une voix, celle d’une instance de surveillance, veillant à ce que le sujet se conforme à ses règles : amusement, divertissement, consommation. Dans les deux dernières parties enfin, l’auteur reprend la parole, bataille pour tenter la définition de l’objet de la critique ; le texte s’achève sur des notes en vue du projet théâtral lui-même. Par-delà la multiplicité des références au contexte politique du conflit, aux prises de position, c’est bien la démarche d’écriture, à la frontière entre écriture dramatique et écriture scénique, qui devient porteuse du contenu critique. L’explosion formelle – s’agit-il encore d’un texte ? – est précisément celle du monde. La fonction critique du théâtre, selon Falk Richter, est une fonction d’information dans une démarche de « ralentissement », qui s’oppose à la production perpétuelle de la non-information.

Communication et monde du travail

Pour René Pollesch, le texte n’a de raison d’être que dans l’événement théâtral qu’on ne peut alors appeler mise en scène. Ce positionnement fondamental a des implications très concrètes : il explique notamment la réticence de l’auteur à voir ses textes publiés et son refus jusqu’à présent de voir ceux-ci mis en scène par d’autres, à l’exception de Stefan Pucher à Zürich en 2003 avec BEI BANKÜBERFÄLLEN WIRD MIT WAHRER LIEBE GEHANDELT. L’objet de l’exploration donne sa raison d’être au théâtre lui-même : traduire sur la scène la façon dont les modalités de l’existence sociale contemporaine impriment leur marque sur les corps et les identités.

« Le problème, c’est le lieu », souligne Pollesch dans un entretien de 2001 accordé à TheaterderZeit2, en soulignant combien ses pièces tournent autour de la question du sujet dans l’espace. Celle-ci, lorsqu’elle se fait critique, devient affaire de frontière : entre le lieu de la vie et celui du travail, entre le lieu public et le lieu privé, entre le corps comme lieu des sentiments et son environnement. La seconde pièce de la trilogie autour du « personnage » d’Heidi Hoh, qui marque le début de la véritable reconnaissance de René Pollesch dans le paysage théâtral germanophone de Lucerne à Hambourg, porte le titre : HEIDI HOH ARBEITET HIER NICHT MEHR ( HEIDI HOH NE TRAVAILLE PLUS ICI ).

D’emblée est posé le décalage, l’interruption du système, le brouillage des cartes dans la répartition géographique et existentielle du travail. De fait, les modalités contemporaines de celui-ci constituent un des sujets de réflexion centraux dans la production théâtrale de Pollesch ; cette réflexion qui, si l’on en croit l’auteur, part d’une réflexion des comédiens eux-mêmes sur les propres conditions de leur existence sociale et privée ( puisque n’ont plus cours de telles différences).

C’est par la trilogie HEIDI HOH que René Pollesch se taille une place particulière dans le champ de la « nouvelle » écriture dramatique allemande. HEIDI HOH, HEIDI HOH ARBEITET HIER NICHT MEHR et HEIDI HOH 3. DIE INTERESSEN DER FIRMA KÖNNEN NICHT DIE INTERESSEN SEIN, DIE HEIDI HOH HAT ont été présentés dans le cadre du Podewil ; ces pièces mettent en scène trois femmes et explorent un monde du travail déréalisé, qui marque d’autant plus les corps et les esprits.

Comme trente ans auparavant, il s’agit ici encore aussi de faire sauter des supermarchés, mais à coups « d’orgues de Staline digitaux » désormais. Heidi Hoh, anti-héroïne contemporaine, porte un @ tatoué sur la fesse et aspire à devenir une poupée pour échapper à l’instrumenta- lisation et à la commercialisation de ses propres sentiments. Car le théâtre de Pollesch se veut résistance à une tendance propre à l’économisation de l’existence : l’exigence dictée aux individus de devenir des « créateurs », c’est-à-dire des producteurs de sens comme de marchandises. Ce gestus fondamental de résistance détermine l’ensemble du travail théâtral tel que le conçoit Pollesch, de la production du texte jusqu’au rôle des comédiens.

Une seconde « trilogie » de René Pollesch s’inscrit dans un cadre de travail différent, mais poursuit la réflexion critique de l’auteur. À partir de la saison 2001 – 2002, celui-ci s’installe au Prater, la scène annexe de la Volksbühne de Berlin : il y présente en particulier trois travaux autour du thème de la ville. Quelles sont les modalités contemporaines de l’existence urbaine, de quelle manière les transformations de celle-ci façonne les esprits et les corps : le questionnement autour du corps dans l’espace se poursuit. STADT ALS BEUTE, INSOURCING DES ZUHAUSE – MENSCHEN IN SCHEISS-HOTELS et SEX sont joués dans le même cadre élaboré par le scénographe Bert Neumann, trois textes qui constituent nettement une continuité par rapport aux pièces précédentes.

L’auteur-metteur en scène réactive à dessein, pour mieux la détourner de sa fonction initiale, l’esthétique des soap : dans un cadre unique, privé, aux couleurs vives et meublé de manière disparate, apparaît avec d’autant plus de force le rejet d’une construction de sens a priori, d’une fiction dramatique.

On pourrait parler d’un seul texte « polleschien » : une sorte de vague balayant tous les champs, tous les vocables et les contraintes technologiques et économiques de l’existence. Les différents textes fonctionnent en boucle. Au sein d’une seule et même pièce, mais également d’une pièce à l’autre, les images, les références se superposent, s’additionnent, resurgissent. Ce texte, du reste, est un flux produit par des « locuteurs » : la fin de l’autonomie du sujet bannit de la scène le « personnage ». La construction éphémère d’une identité ( chez Heidi Hoh par exemple, dont on arrive à reconstruire une existence professionnelle) est perpétuellement remise en cause. Le dialogue disparaît pour laisser la place à l’articulation violente du mal-être. Tout comme leur créateur se refuse à l’illusion de la fable ou de l’action, ces porteurs de textes ( qui dans STADT ALS BEUTE par exemple ne sont plus désignés que par l’initiale du prénom des acteurs) ne sont donc pas des analystes du présent. L’analyse impliquerait le temps de la réflexion, une longueur du discours. Or Pollesch est bien un « accélérateur du temps » pour reprendre l’expression de Tom Stromberg, qui l’a invité à œuvrer au Deutsches Schauspielhaus de Hambourg. Comme si l’auteur donnait une réponse possible à l’attente d’un théâtre « accéléré » posée par Thomas Ostermeier3, alors que précisément les deux metteurs en scène sont aux antipodes formels l’un de l’autre. Les « personnages » n’ont cependant pas le temps de cette analyse : après l’alchimie du travail théorique qui intervient en amont de chacun des projets, le contenu critique est délibérément condensé aux dimensions de formules qui s’insèrent dans le cri des personnages. Le mode d’expression polleschien est hystérique, un terme qui demande à être redéfini si l’on veut rendre compte de la démarche critique de l’auteur. Le cri, la frénésie grotesque des « personnages » polleschiens participent d’un double mouvement, oscillent entre le désespoir et la lucidité. C’est dans la préservation de cette tension, qui échappe au mensonge de la construction-fixation du sens, que réside le potentiel critique d’une telle écriture pour le théâtre. Une radicalisation-actualisation de la formule de Brecht en quelque sorte : « Le pétrole est rebelle aux cinq actes »4.

- Voir en particulier : Hans-Thies Lehmann, PostdramatischesTheater, Verlag der Autoren, 1999. ↩︎

- Theater der Zeit, Dezember 2001, p. 6. ↩︎

- Thomas Ostermeier, « Das Theater im Zeitalter seiner Beschleunigung », TheaterderZeit, Juli/ August 1999. ↩︎

- Bertolt Brecht, Écritssur le théâtre, La Pléiade, Gallimard, 2000, p. 154. ↩︎