« De la maladie, une arme », retrace le parcours mental des dix premières années, essentiellement. Il s’agit d’une réflexion récente écrite, à la demande de Claire Lejeune, pour la revue Réseaux, publiée par le Centre Interdisciplinaire d’Études Philospohiques de l’Université de Mons. Le thème du numéro dans lequel figure cet article était : « Modernité et Post-Modernité », ce qui explique l’éclairage particulier sous lequel cette première phase du travail du Groupov est examinée.

Nous remercions Claire Lejeune pour son aimable autorisation à publier ce texte.

« Le Groupov est une entreprise au sens expérimental du terme : celui de la traversée d’un territoire inconnu. Par contre, il ne constitue pas un laboratoire lequel, par définition, stimule et réduit les terrains de l’expérience pour s’en assurer la maîtrise. »1

NOUS SOMMES DES PRATICIENS. Aux yeux de certains philosophes, la production par les artistes de théories à partir de leurs propres pratiques n’échappe jamais complètement à l’empirisme.

Pire, l’effort d’interroger, voire de fonder en théorie, notre travail, leur paraît souvent l’incursion maladroite d’amateurs engagés, plus ou moins consciemment, dans un processus d’auto-justification.

Quoiqu’il en soit de la pertinence du soupçon, je voudrais insister sur le fait que le texte suivant relate un cheminement, celui d’une question obsessionnelle depuis vingt ans maintenant au Groupov, et qu’il ne prétend à un éventuel intérêt qu’à être pris pour ce qu’il est : un récit, un témoignage, dont – au mieux – on pourrait espérer qu’il fonctionne comme une métaphore. Celle du vécu, du désenchantement, des doutes, des joies et des essais, d’autres artistes comme nous assignés aux arts dits « du spectacle » dans le champ hautement indéfini dit « de la post-modernité ». Par conséquent, les hypothèses théoriques, les spéculations historiques nécessaires à cette narration, participent elles-mêmes de cet ordre métaphorique et n’ont pas d’autre ambition. Le fait que nous y adhérions pour travailler et qu’aujourd’hui encore nous ne pouvons nous passer de « croire » pour « produire » est sans doute lui-même très significatif de certaines singularités des arts de la représentation.2

Le Groupov s’est créé en janvier 1980.

Ce qui circulait alors entre nous pourrait se résumer en quelques postulats :

– du fait de notre désir et de notre formation, notre pratique s’inscrit dans les arts de la représentation

– toute représentation, qu’elle le veuille ou non, se donne pour une représentation du monde

– comment produire et organiser les signes d’une représentation du monde quand les conceptions et visions de celui-ci semblent toutes délabrées et impraticables ?

On se rappellera que c’était l’époque Punk (« No Future ») pour les plus jeunes, et celle d’une mélancolie assez prononcée chez les rescapés des années soixante n’ayant pas encore fait le choix de réintégrer rapidement le modèle néolibéral.

Cette question : « comment produire et organiser les signes, etc. », se déclinait dans la confrontation à une dernière prescription qui en aggravait fortement la difficulté :

– si ce n’est en vue de l’in-ouï, l’entreprise artistique ne présente pas d’intérêt. Nous citions avec ferveur le héros de Joyce : « Je veux serrer dans mes bras la beauté qui n’a pas encore paru au monde ».

(La mégalomanie juvénile de cette ambition, il faut le confesser, ne s’est pas démentie depuis lors. La lucidité sur les résultats de cette illusion productive s’est, elle, bien sûr, affinée.)

Dans le contexte de ces années, ce dispositif « théorique » de départ avait de quoi rendre fou et, effectivement, quelques-uns parmi nous ont connu de graves « accidents ». C’était une machine à « double-bind » extrêmement efficace. Nous décrétions à la fois la nécessité d’une vision, et irrecevables toutes celles disponibles ou, au moins, connues. Nous exigions la production d’in- ouï, et en même temps nous étions persuadés d’être dans un ressac de l’histoire interdisant toute percée créatrice inaugurale, etc.

Je livre à titre d’exemple ce que nous construisions comme scénario historique sur cette problématique de l’inaugural. Ayant fait nôtre le cri de Treplev : « Des formes nouvelles, voilà ce qu’il nous faut. Et s’il n’y en a pas, alors rien du tout »3, nous examinions les œuvres qui nous paraissaient incarner ces percées créatrices dans tous les domaines : littérature, musique, théâtre, etc.

Dans tous les cas, nous relevions que les formes inaugurales ne se réduisaient pas à la rupture, elles procédaient même souvent d’auteurs ou de mouvements qui ne s’étaient nullement constitués en révolte contre une tradition mais développaient un langage nouveau, riche de développements potentiels pour quantité d’autres artistes. Ainsi du jazz, par exemple. La rupture pouvait être affirmée (dadaïstes, cubistes, etc.) ou simplement manifeste (King Oliver-Louis Armstrong), mais par contre, toujours, elle avait surgi d’une longue incubation où avaient également fermenté des éléments des traditions précédentes. Il n’y avait jamais d’inauguration amnésique. Enfin, ces moments exceptionnels semblaient devancer-accompagner-traduire des bouleversements sociaux d’envergure. Non qu’ils fussent nécessairement « révolutionnaires » dans ce sens, les artistes pouvaient aussi bien s’opposer au cours du temps (Shakespeare) que s’imposer en tête (Maïakovski), mais la gestation des « formes nouvelles » paraissait indissociable de celle des formations sociales. Considérations banales, certes. Mais du point de vue du récit, du vécu de notre collectif, chacun de ces points faisait mal.

Qu’il n’y ait jamais d’inauguration amnésique, par exemple, donnait fort à craindre dans un monde où nous jugions l’école et les médias comme des machines à produire de l’oubli. Des cathédrales qui voisinent les monstres de verre et d’acier et sont devenues illisibles, aux œuvres picturales les plus récentes, tout s’amoncelait en un chaos de signes errants. Quant aux bouleversements sociaux, les espérer revenait à se dénoncer comme incorrigible et dangereux attardé, fidèle d’une eschatologie matérialiste obtuse et criminelle…

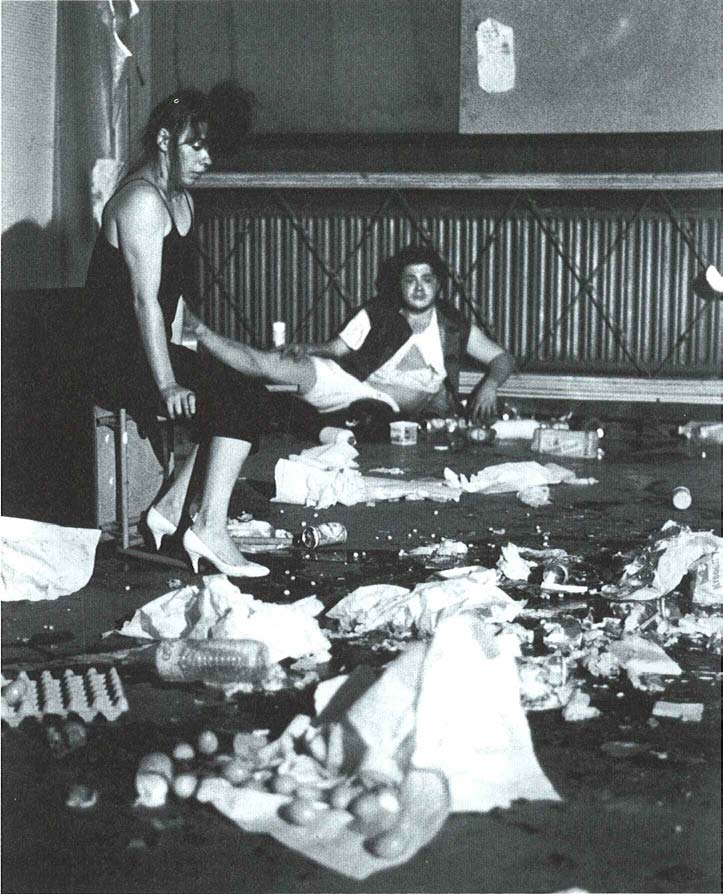

Photo Lou Hérion.

Nous nous sentions encore moins bien lotis que le misérable Treplev, lequel périt sous le poids d’une ambition dont il n’a pas les forces personnelles et d’une époque où la revendication que porte son humble talent s’annonce trop tôt. En gros l’histoire du temps où nous étions nés, toujours de l’étroit point de vue artistique, se scénarisait ainsi :

« D’environ 1870 à environ 1930, la société occidentale voit émerger toutes les aventures fondatrices de la culture actuelle. De Marx à Freud, de Eisenstein à Proust, de Stanislavski à Meyerhold et Brecht, de Picasso à Duchamp, de Schwitters à Maïakovski, de Malher-Schoenberg-Webern à Jelly Roll Morton et Duke Ellington, etc, etc. Cette époque, en dépit de tares sociales odieuses, connaît encore une relative articulation entre l’éducation populaire (primaire et secondaire) et l’état réel des connaissances. Ensuite, nous ne trouverions plus d’œuvres inaugurales, mais des déclinaisons plus ou moins habiles, sensibles, ou originales, du travail des artistes et penseurs prométhéens de ce tournant du siècle. En même temps, les sciences et les pratiques culturelles s’autonomisaient en galaxies divergentes n’entretenant entre elles que la navette des technologies ; elles se trouvaient également coupées chaque jour davantage de l’instance politique. L’enseignement se ravalait à un erratum complet des media, etc. »

Dans le champ de notre propre pratique, celle des arts de la représentation mais que nous entendions plutôt à l’anglo-saxonne : les Performing Arts (ce qui nous situait aussi bien cousins du théâtre que des « actions » du groupe Fluxus), nous ne trouvions pas de démenti à ces présupposés ; ni dans aucune des disciplines liées à la scène : écriture, arts plastiques, techniques corporelles, etc. Qu’y avait-il de réellement nouveau dans les langues d’écrivains qui doivent tout à Rimbaud, Joyce, Lautréamont, Roussel, etc. ?

Si l’on avait poussé plus loin dans certains domaines du jeu dramatique (Grotowski, Strasberg), tout y était redevable de la géographie inaugurée par Stanislavski et Meyerhold. L’immense renversement brechtien était déjà attaqué et voué aux gémonies par des minables, alors que non seulement les effets de son travail commençaient à peine à se faire sentir, mais que le corpus même de son œuvre restait encore largement inconnu.

De surcroît nous avions le sentiment oppressant que, plus près de nous, tout avait déjà été tenté : théâtre de l’absurde, théâtre « engagé », théâtre-danse, laboratoires, studios, etc. Bien que la France et ses satellites culturels fussent restés remarquablement imperméables à toutes les recherches et que, pour l’essentiel, la représentation y fut toujours l’art du « bien dire » dans un joli décor, le monde entier lui s’était tout offert, du happening de masse à l’acte sacré, de la « performance » masochiste au théâtre d’automates. Encore, beaucoup de ces entreprises ne s’avéraient-elles que des « déclinaisons plus ou moins habiles, sensibles ou originales » des expériences du début du siècle.

- Éric Duyckaerts, philosophe et plasticien, membre du Groupov de 1980 à 1987. Le Groupov est un collectif pluridisciplinaire ( acteurs, écrivains, metteurs en scène, vidéastes, musiciens, plasticiens…) de différentes nationalités, basé à Liège, Belgique.

Ses spectacles, comme le dernier : RWANDA 94, qui a voyagé depuis le festival d’Avignon à travers l’Europe, constituent la partie la plus visible de son travail. Une part plus expérimentale demeure essentielle comme, par exemple, ses recherches comportementales dans la nature (les « Clairières »). ↩︎ - L’agnosticisme prêt- à‑porter aujourd’hui répandu : « il n’y a pas de vérité », exemplaire des négations qui régénèrent automatiquement ce qu’elles prétendent nier, nous a toujours paru une croyance primaire et intéressée dont l’improductivité se lit dans les mises en scène qui s’en recommandent. ↩︎

- LA MOUETTE, Tchekhov. ↩︎

- La parole fut cependant bien présente à ce moment dans certaines productions du Groupov, mais toujours enregistrée ; une sorte d’élément scénographique sonore, jamais produite « live » par les actants. ↩︎

- À celle qui écrit « Lulu- Love-Life », Jacques Delcuvellerie, in Alternatives théâtrales 44, juillet 1993. ↩︎

- Sur la limite, Jacques Delcuvellerie, Groupov, 1994. ↩︎

- Les « Clairières » sont des expériences de cinq jours et cinq nuits dans la forêt, en silence. Il s’agit bien d’une forme ; leur structure est extrêmement précise mais laisse une part ouverte et personne ne traverse cette structure exactement de la même manière. Elles ont évolué en sorte qu’existent aujourd’hui au Groupov plusieurs types de « Clairières ». Elles ne s’adressent pas spécialement à des artistes. ↩︎

- Collectif pluridisciplinaire, le Groupov connaît aussi des permutations de rôles : acteurs-écrivains, metteur en scène-acteur, vidéaste-écrivain, etc. ↩︎

- À ceux qui viendront après nous, Bertolt Brecht. ↩︎

- Heiner Müller citant Jean Genet. ↩︎