Denise Wendel : Votre premier séjour à Paris remonte à plus de trente ans, en 1978. Que représentait à l’époque pour vous cette capitale mythique ?

Robert Lepage : Pour un Québécois, Paris a des allures de préhistoire, parce que, même si nous sommes francophones, nous sommes fortement rattachés au système britannique. Le Canada étant une colonie britannique, notre psychisme est tout à la fois très anglais, et très anglo-américain. Venir en France, c’était donc se reconnecter aux racines anciennes ; il y a un air de « déjà vu » pour nous, c’est très étrange. Je me rappelle que Paris était trépidant à l’époque, tout semblait converger, c’était très stimulant. Paris était un peu comme la cité idéale Utopie à cette époque, tout le monde était socialiste.

On avait l’impression que l’on pouvait se produire ou s’exprimer dans la rue, avec très peu de moyens. Maintenant bien sûr, tout est étroitement lié, produit et manucuré. Parfois, j’essaie de me mettre à la place d’un jeune de vingt ans qui se lance. J’essaie de comprendre ce que doit faire un jeune artiste pour avoir du succès aujourd’hui, quelles sont les ressources disponibles, comment on peut nouer des contacts, se lancer. À l’époque, c’était facile, on sortait dans la rue, on faisait son numéro dehors ou dans un atelier désaffecté. Tout était possible.

D. W. : Quelle était votre perception de l’Amérique par contraste avec l’Europe dans les années 1970 ?

R. L. : De retour en Amérique du Nord, on n’avait pas accès à la « big city », les villes étaient très éloignées les unes des autres en Amérique. C’était presque une aventure d’aller voir des choses à New York. Même aller de Québec à Montréal était une grosse expédition en ce temps-là. D’une certaine manière, je me sentais plus proche de l’Europe et j’y venais vraiment dans un esprit de découverte.

D. W. : Le théâtre expérimental battait son plein à Paris dans les années 1970, Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord, Antoine Vitez au Théâtre des Quartiers d’Ivry.

R. L. : Il y avait Peter Brook, Vitez aussi, mais pour moi, la personne importante, c’était Ariane Mnouchkine. Ariane faisait déjà un tas de choses, et elle était en train de mettre en place le Théâtre du Soleil à ce moment-là.

D. W. : Elle était très fortement influencée par Jacques Lecoq, une autre figure-clé de l’époque.

R. L. : Je connais des gens qui étaient à l’École Internationale de Théâtre en même temps qu’elle. Apparemment, elle était très timide, et observait plus qu’elle ne participait. Mais en réalité, elle absorbait tout comme une éponge, s’imprégnant et intégrant les choses en permanence. À sa sortie de l’école, elle savait juste comment respirer, comment s’arrêter et comment bouger. Elle a certainement été l’une des grandes influences – voire la plus grande – sur mon activité créatrice. Pas nécessairement dans le sens où je suivais ses traces, mais plus par son engagement à faire évoluer une œuvre à partir de ses racines, par son intérêt pour la philosophie asiatique, son approche presque anthropologique d’une œuvre, sa quête de l’origine des choses et de leur rapport au jeu de scène, autant d’aspects que j’ai toujours essayé d’introduire dans mon propre travail.

D. W. : Mnouchkine est une fervente adepte du processus collaboratif du théâtre où la troupe tient plus de la communauté ; travaillez-vous aussi de cette façon ?

R. L. : Absolument, mais travailler pour Mnouchkine, c’est comme entrer en religion, cela accapare toute votre vie. Je ne peux me permettre de faire ça aujourd’hui dans ma situation. Je ne peux me permettre d’avoir des disciples. Mais chaque fois que nous sommes tous réunis dans mon centre « La Caserne » à Québec pour une nouvelle création, cela ressemble probablement un peu à la manière dont Mnouchkine travaillait à La Cartoucherie.

C’est un véritable luxe de travailler comme Mnouchkine, en particulier dans le monde actuel. Ariane est resté tellement jeune, à l’affût, curieuse, elle est vraiment un modèle pour moi. Je lui ai demandé l’autre jour « Quel est ton prochain projet ?» Elle a répondu « Eh bien, c’est d’explorer une idée autour de Jules Verne probablement » – et moi de demander : « Ça commence quand ?» Et elle de répondre : « Quand ce sera prêt » ! C’est un véritable luxe – non pas le luxe dans le sens « avoir accès à des moyens », mais dans celui de « se permettre, psychologiquement, dans son quotidien, dans sa manière d’être, dans son approche du travail, de prendre du temps ». Ariane le fait, et je l’admire pour ça.

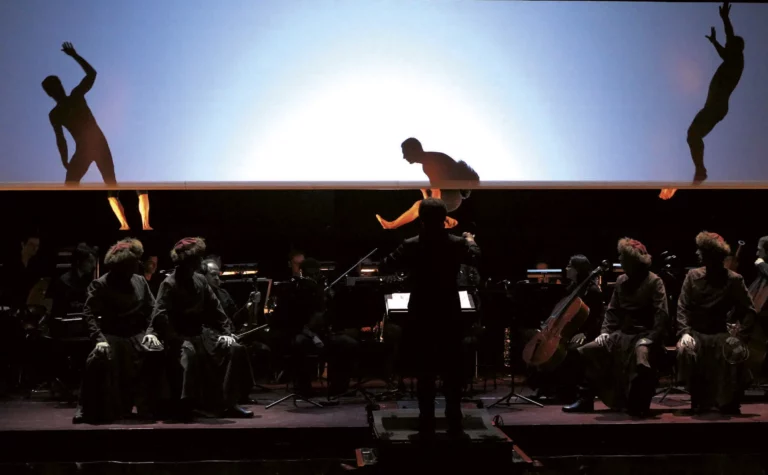

D. W. : Vous semblez au contraire mener plusieurs projets à la fois dans le monde entier : LE ROSSIGNOL ET AUTRES FABLES, créé à Toronto à la Canadian Opera Company (2009), a été présenté au Festival d’Aix-en-Provence et fera sous peu ses débuts à l’Opéra de Lyon. DAS RHEINGOLD de Wagner vient d’être créé à New York et vous êtes actuellement en pleines répétitions pour DIEWALKÜRE, tout en réfléchissant à la mise en scène du reste de la Tétralogie pour les saisons 2010-11-12. Ce soir, vous danserez avec Sylvie Guillem et Russell Maliphant dans EONNAGATA, un spectacle que vous avez écrit et conçu. Souhaitez-vous parfois pouvoir avoir le « luxe » du temps ?

R. L. : Oh absolument, absolument, j’aimerais pouvoir me permettre de passer une année entière sur un projet, avoir le luxe de le faire. Mais cela dit, je sais que j’ai une capacité de concentration très limitée, et que j’ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, et que tous ces projets différents se nourrissent les uns des autres. Ce serait très étrange de ne pas travailler sur un opéra tout en mettant en scène du théâtre, en travaillant avec des danseurs, des marionnettes, des artistes de cirque, parce que toutes ces choses sont une et dialoguent toutes entre elles.

D. W. : Au début des années 1990, plusieurs grandes maisons d’opéra, parmi lesquelles La Scala et la Canadian Opera Company, soucieuses de renouveler leurs productions en prévision du nouveau millénaire, vous ont proposé de monter une production du RING. Pour quelle raison avez-vous décliné ces offres ?

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)