Posée à l’origine de la revue Alternatives théâtrales, la notion d’alternative visait à soutenir des gestes artistiques qui se démarquaient d’un théâtre établi et dominant. Un « Jeune Théâtre » émergeait alors qui se posait largement en rupture par rapport à une hégémonie – en Belgique, celle surtout du Théâtre National – et à une conception de la mise en scène comme illustration-concrétisation du texte.

Revendiquant une écriture scénique au service d’une lecture des textes, voire une nouvelle dramaturgie, ces artistes parvinrent à transformer sensiblement le champ théâtral : de nouveaux lieux vinrent accueillir de nouvelles esthétiques et de nouvelles normes pour le travail artistique furent – certes difficilement – établies.

Aujourd’hui, il est aisé de se rendre compte que le théâtre est entré dans une nouvelle phase de son histoire. Non seulement, une nouvelle génération a émergé, ce qui, en soi, ne constitue pas nécessairement un facteur de rupture ni de transformation, mais l’ensemble du monde théâtral semble travaillé par des ferments d’éclatement. Plusieurs éléments viennent entamer une norme qui restait, bien que déclinée sous des formes diverses, celle d’un théâtre de service public, d’un théâtre vu comme émancipateur tant par la poétique que par la critique dont étaient porteurs les textes.

Souvent reprise et commentée, l’idée du théâtre devenu un art minoritaire est désormais un fait. Au sein des mondes artistiques, pour des raisons tant socio-économiques qu’en regard d’une certaine hybridité esthétique (le théâtre n’est ni littérature, ni vidéo, ni musique par exemple, mais explore largement les intersections possibles avec ces mondes), le théâtre fait un peu figure d’exception. Et si l’on choisit de le considérer davantage comme un divertissement, force est de constater qu’il est rudement concurrencé par le cinéma et par le web. Largement décentré dans le champ culturel, le théâtre gagne, comme le défend Jean-Marie Piemme, une liberté nouvelle, celle d’expérimenter sans contraintes et sans limites. Néanmoins, un problème se pose quant aux conditions nécessaires au « faire théâtre ». Et c’est en regard de ces conditions que la question de l’alternative doit être posée.

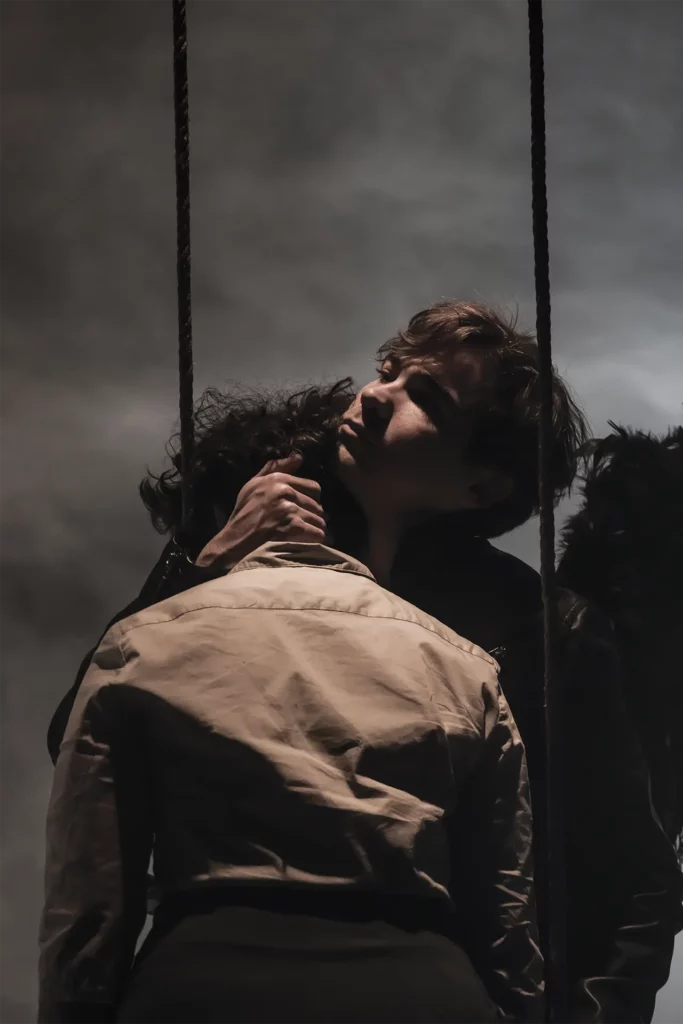

Photo Olivier Laval.

En tant que pratique sociale, le théâtre nécessite en effet des conditions matérielles importantes puisqu’il requiert un lieu, un personnel, un dispositif d’accueil du public etc. Tout cela génère une économie spécifique d’autant que, en regard de la stricte logique commerciale, la vente d’un spectacle ne vient quasi jamais équilibrer les coûts de production. Certes, le théâtre a la particularité de pouvoir se faire partout et même sans véritables moyens matériels. Il peut être un art pauvre (Boal), être nomade (Commedia dell’arte) ou divertir les passants sur les ponts (comme à l’époque de Molière)… Il peut surgir ici, mourir là-bas, il aura existé pour ceux qui l’auront vu, écouté, (re)-senti… Et même si, aujourd’hui à l’heure du virtuel, d’aucuns s’interrogent sur sa survie, il y a fort à parier que sa pratique se perpétuera parce qu’il est une mise en relations de corps vivants par le biais de mots, d’idées et de formes sensibles.

Néanmoins, ses particularités l’ont sans cesse placé dans un rapport aux pouvoirs assez marqué. Surveillé et utilisé par les monarques et les religieux, il devint, dans les capitales européennes du XIXe siècle, un divertissement potentiellement rentable, ce qui l’aliéna au marché1. Le développement des États modernes conduisit, à l’issue d’une période de débats et de combats politiques, à l’établissement du principe de subvention publique. Mais dans ce cas, comme par le passé, une notion d’échange demeure au fondement de l’obtention et de l’attribution des conditions au « faire théâtre ». De Molière à Vilar en passant par Meyerhold, qu’il s’agisse de contribuer au rayonnement de l’État ou de la Révolution, le théâtre conquiert ses moyens d’existence en échange d’un service. La visibilité de cet échange se perd certes un peu à partir de la deuxième moitié du XXe siècle où, à la faveur de l’autonomisation des mondes artistiques par rapport aux pouvoirs en place et au marché, l’idée d’un théâtre de service public tend à masquer la dimension contractuelle sous le mythe de la liberté créatrice précisément garantie par la subvention publique. Rappelons tout de même que Jean Vilar, lorsqu’il prend la tête du Théâtre National Populaire, est missionné par le Ministère de l’Éducation Nationale et est personnellement responsable de la réussite de l’entreprise. Une réussite qui, vu le rapport entre l’ampleur du lieu à faire vivre et la subvention octroyée, ne pouvait que se fonder sur le public. Et la mission consistait, en effet, en partie pour tenter de réparer les déchirures de la guerre, à toucher le plus largement possible le public-peuple. L’utopie vilarienne d’un théâtre conçu pour l’émancipation du public et prenant la même importance sociale que le gaz et l’électricité ont parfois fait oublier qu’il s’agissait là d’une catégorie de politique culturelle publique.

Aujourd’hui, à l’heure où le néo-libéralisme monopolise de plus en plus l’espace public et tend à y escamoter les positions politiques non fondées sur des impératifs de productivité et de rentabilité quantifiés, après plus de soixante ans où le théâtre s’est inscrit dans la société largement en fonction du paramètre de « service public », ce dernier tend à s’évider. Plus spécifiquement, le théâtre perd progressivement ce qui le fondait en valeur pour la collectivité et lui donnait autorité pour participer à la structuration de l’espace public. Cet « évidement » est certes l’effet d’une idéologie qui se dissémine en opérant sur les cadres de perception de l’homme et du monde au point qu’il devient possible de chercher à substituer au « théâtre pour tous », l’idée d’un « théâtre pour chacun » comme le tenta Frédéric Mitterrand lorsqu’il était ministre sous Nicolas Sarkozy. Si, cette fois, le travail idéologique a pu être ramené dans la visibilité du « jeu » politique et donc faire l’objet de débats et de luttes, en Belgique pourtant, les critères d’évaluation font de plus en plus largement place à la norme quantitative, celle du nombre de spectateurs et du taux de remplissage des salles. L’impact public et l’effet sur le public tendent ainsi à devenir une question d’audience détachée des enjeux de la relation à l’œuvre et à l’artiste. Le risque est alors de voir s’imposer les pratiques de marketing et de substituer l’unique injonction de l’événement médiatique à tout ce que peut représenter la pratique artistique – en l’occurrence celle du théâtre – dans une société donnée.

Photo Alice Piemme.

Photo Herman Sorgeloos.