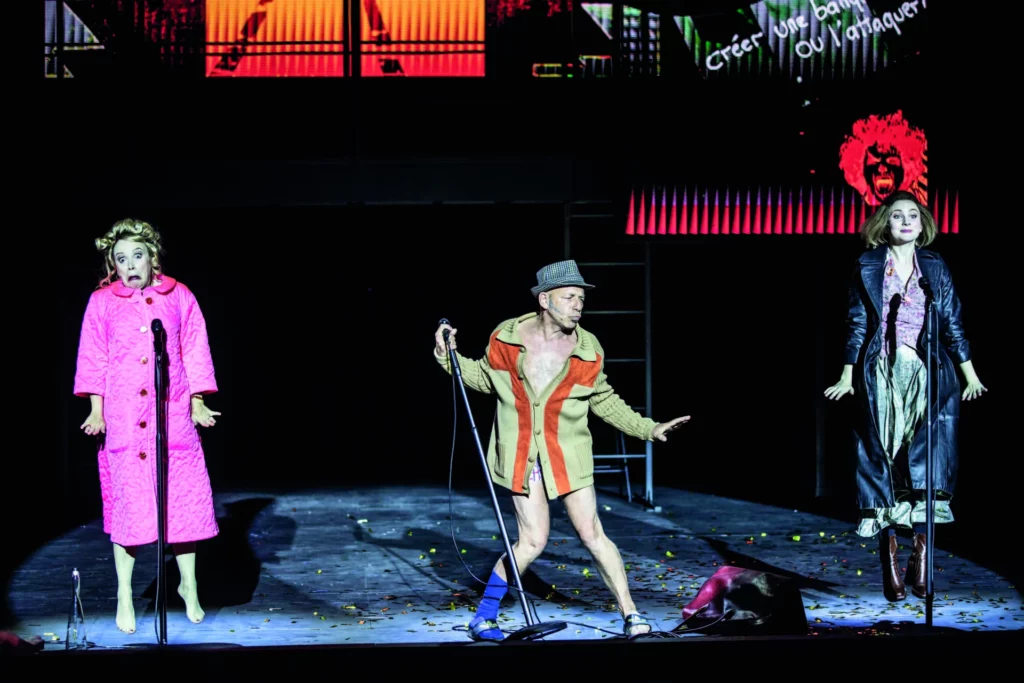

Au Festival d’Aix-en-Provence, Thomas Ostermeier met en scène L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht, Kurt Weill et Elisabeth Hauptmann avec la troupe de la Comédie-Française, poursuivant une collaboration déjà engagée avec La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez (2018) et Le Roi Lear (2022). De son côté, la troupe du Français avait déjà monté depuis dix ans plusieurs cabarets chantés, notamment L’Interlope mis en scène par Serge Bagdassarian (2016).

Mais cette fois le défi est tout autre. Cette « pièce avec musique » est aussi un opéra, qu’il faut faire entendre comme tel à Aix. « Un opéra pour clochards », vraiment ? Des voyous déguisés en clochards plutôt, des maquereaux maqués avec le chef de la police, des filles et des sbires qui se vendent au plus offrant, autant dire la loi du marché. Le titre de l’œuvre annonce une ironie qui se retourne sans cesse. Tout est faux et tout est vrai. C’est un opéra sans en être un, à la fois sordide et fleur bleue, sacré et profane, du grand art, du polar et du bastringue. Quand Elisabeth Hauptmann traduit le livret de L’Opéra du gueux de John Gay (1728), une parodie de l’opera seria et de ses grands airs, elle fournit à Brecht tous les ingrédients d’un « miroir des princes » parfaitement inversé : les bas-fonds disent la vérité des grands et du capitalisme. « Les uns dans l’ombre, les autres dans la lumière », cette dualité un peu trop simple est sans cesse déjouée et rejouée. Ce sera à la fois un cabaret et un opéra, pourquoi décider ? Mais comment tenir cabaret à Aix-en-Provence ? La scène de l’Archevêché et la durée de l’œuvre ne facilitent pas l’interaction complice avec le public que permet une salle plus intime. Le spectre du cabaret restera donc dans la pénombre, mais pas en coulisses. Il scintille par petites touches et finit par imposer son fil rouge. Ce fil rouge hantait déjà L’Opéra de quat’sous à sa création, suivons sa trace et voyons comment Thomas Ostermeier a su s’en emparer et l’actualiser.

À sa création, la pièce a souvent été comprise comme une parodie de l’opéra et de l’opérette. Mais certains jugent que la radicalité du propos est victime de son succès. À Berlin, Ernst Bloch constate que l’œuvre ne fait pas scandale : les bourgeois qui applaudissent les opérettes de Lehár sont enchantés par le cynisme des voyous de Brecht. Dans une critique de 1929, le jeune Adorno tranche même : inutile de parodier l’opéra, puisqu’il est déjà mort, il vaudrait mieux que les Quat’sous jettent leur lumière dans la demi-pénombre des bars plutôt qu’en plein air – a fortiori sous le ciel étoilé d’Aix-en-Provence. Le philosophe s’est en partie trompé, car l’œuvre ne se réduit pas à la parodie. Mais il repère bien une vérité de cette œuvre, la sortie de l’ombre, l’irruption brutale de la chanson de rue sur la scène de l’opéra : Tosca revisitée par Aristide Bruant.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)