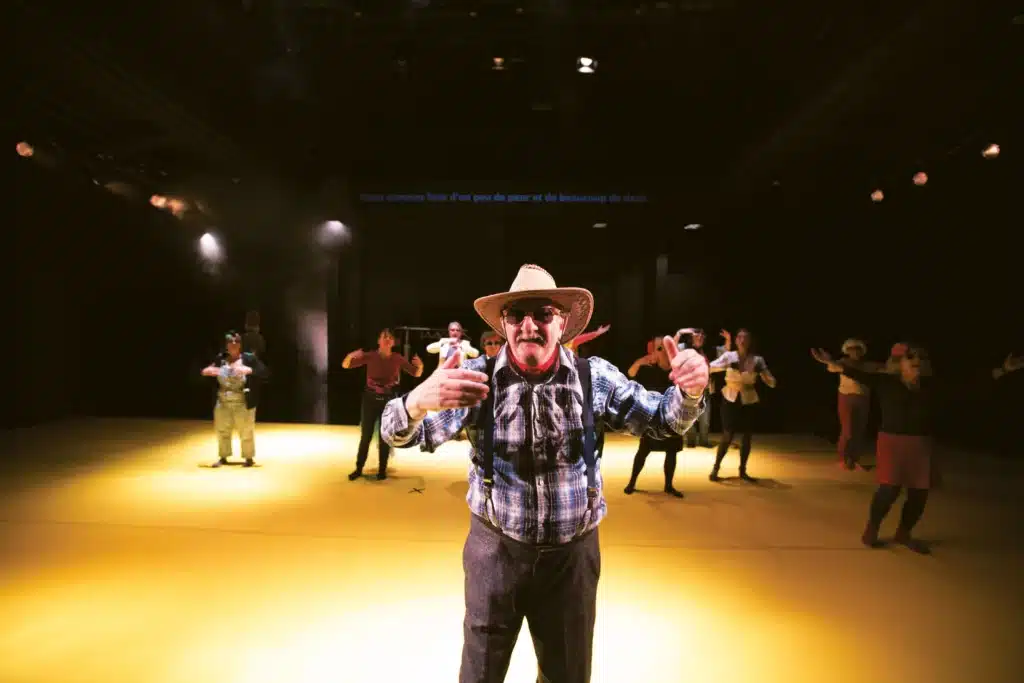

SA Expérience sociale, recherche artistique, désir de faire naître la parole autrement… les productions mettant en jeu des acteurs non-professionnels se font régulières en Europe. Certains théâtres en font même une récurrence de leur programmation. C’est le cas du Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles qui, depuis 2002, propose le « Projet Quartier » à des artistes, metteurs en scènes ou chorégraphes, curieux de confronter leur processus artistique à un cadre nouveau. Il s’agit d’élaborer un spectacle exigeant avec des participants volontaires dont le théâtre ou la danse n’est pas le métier. C’est ainsi que j’ai créé Notes pour le futur en novembre 2015 avec la collaboration de la comédienne et créatrice Émilie Maquest. Au Danemark, l’Aalborg Teater, dans lequel vous travaillez comme dramaturge, opère un même type d’expérience. Pourquoi cela a‑t-il commencé ?

JCLL L’Aalborg Teater développe une ou plusieurs productions annuelles avec des non-professionnels depuis 2013. L’expérience a été modelée à partir de l’initiative « Theatron », un réseau européen né en Allemagne (coordonné par l’Odense Teater) et qui regroupe notamment plusieurs théâtres soucieux d’engager un échange approfondi avec les citoyens. C’est plus particulièrement le succès des « Bürgerbühne », un concept du Staatsschauspiel de Dresde, qui nous a inspiré la création de l’une des premières « scènes citoyennes » du Danemark, les « Borgerscenen ». Nous avons trois salles dans le théâtre, l’une d’elle est consacrée à ce travail. L’idée fondatrice est de permettre un dialogue créatif entre les publics et les acteurs de la scène. Nous pensons que pour faire des spectacles pleinement inscrits dans la société et le monde, il est essentiel d’aller voir ce à quoi le monde ressemble, ce à quoi les citoyens ressemblent, et pour ce faire, de les convoquer sur scène.

SA La dynamique mise en place aux Tanneurs est de porter attention à ceux qui pourraient être les plus éloignés de la scène, justement. Le théâtre étant situé dans un quartier populaire de la ville, les participants au Projet Quartier sont d’abord les habitants d’un tissu urbain mixte, où les difficultés et la pauvreté sont vécues au quotidien. C’est le réseau associatif du théâtre qui diffuse la proposition de participer à l’expérience. Quand j’ai préparé Notes pour le futur, ma volonté était d’éviter de procéder à un casting, afin que le désir des gens à venir participer ne se trouve pas entravé. Je ne voulais pas que le théâtre devienne symboliquement le lieu où l’on doit une fois de plus prouver ses capacités, son mérite, alors que certaines personnes du quartier vivent dans une marginalisation sociale indéniable. Nous avons eu six rendez-vous de travail en six mois, chaque fois quelques après-midi, jusqu’à la phase finale plus intensive qui a précédé la première. Le groupe s’est constitué naturellement sur la longueur : les plus curieux ou simplement ceux qui avaient une place pour cette aventure-là à ce moment-là de leur vie sont restés. Qu’en est-il des étapes de votre processus de création ? Comment naît le groupe ?

JCLL Il n’est finalement pas très différent d’un processus classique de création. Par exemple, nous répétons généralement six ou sept semaines – en nous adaptant aux rythmes professionnels et familiaux des gens. Nous décidons, en concertation avec le metteur en scène, d’un sujet pour la pièce, en lien avec les thèmes et discussions qui ont émergé des échanges avec les différents publics (les équipes artistiques de l’Aalborg Teater fonctionnent comme une troupe permanente). Nous formulons alors une invitation à participer au spectacle, qui paraît dans le journal, puis nous procédons à la sélection de cinq à sept personnes.

SA Le fait de « savoir jouer » fait-il partie de vos critères de sélection ?

JCLL Bien entendu, de même que dans un processus classique, notre choix se porte sur les personnes à l’aise avec le plateau et qui suscitent l’envie d’une rencontre. Mais à vrai dire, notre démarche est plutôt d’inciter les gens à être eux-mêmes plutôt qu’à « jouer », au sens où un acteur professionnel le ferait. Ce qui leur est proposé est de venir raconter leur histoire. Notre demande est souvent très ciblée, et c’est plutôt le manque de participants que nous pouvons parfois redouter. Par exemple, nous voulions aborder la question de la population des Inuits, largement présente au Jutland du fait de notre lien avec le Groenland. C’est le sujet de Kalaallit Aalborgimiittut (Groenlandais à Aalborg), notre dernière production. Toutes les personnes sur scène sont donc d’origine inuite et nous parlent de leur quotidien à Aalborg en regard de cette spécificité. Au début du travail, nous procédons à des interviews et cherchons ensemble la meilleure manière de raconter leur histoire.