Al Vous avez pour point commun de créer un spectacle l’an prochain au Théâtre National. Avant d’échanger ensemble autour des attentes que peuvent formuler de jeunes créateurs face à l’institution-phare de Belgique francophone – et d’en discuter avec son nouveau directeur tout fraîchement nommé – je souhaiterais que chacun contextualise son arrivée dans cette maison et explique ce qu’il y fera dans les prochains mois.

Oc Je suis arrivée au Théâtre National juste après l’IAD (Institut d’Art dramatique), avec Philippe Sireuil dans un texte de Paul Pourveur. J’ai ensuite fait la connaissance de Jean-Louis Colinet qui m’a très rapidement présenté Fabrice Murgia. Life : reset est né de cette rencontre.

Mon prochain spectacle s’appelle Les Pieds sous la table et c’est le deuxième projet que je réalise au Théâtre National. Je voulais un titre qui soit en rapport avec l’idée d’une invitation et le nom hypothétique et accueillant d’un établissement, d’une boutique. J’ai fait d’abord un travail plutôt formel, partant du jeu d’acteurs et de la musique. Il y a un duo d’acteurs et une approche musicale en direct sur un mode « burlesque ». Je m’inspire d’artistes comme Tati, Pierre Étaix, et plus près de nous, Abel et Gordon, qui viennent de la scène, mais qui font surtout du cinéma aujourd’hui.

J’aimerais raconter l’histoire d’un couple enfermé dans un quotidien, et du travail plutôt aliénant de chacun des partenaires. J’imagine une scénographie où espace de vie et travail se mélangent, cohabitent. Je m’inspire de photographies de lieux de travail où l’on fait de l’artisanat mais avec une dimension industrielle, faisant en sorte que ces deux êtres aient leur place et leurs habitudes dans cet univers visuel. Et qu’ils aient des silhouettes très dessinées.

En réunissant tous ces éléments, la musique, le jeu, la scénographie, une histoire va se raconter. Je lis des auteurs comme Agota Krystof, Topor, Jodorowsky, je visualise des documentaires, pour trouver un méta-récit plus universel qui engloberait tout cela. Pour l’instant, il n’y a pas de texte mais des idées de séquences, des événements à improviser ensemble sur le plateau.

Je travaille ici avec François mais s’il devait y avoir un troisième projet, sans doute ne serais-je plus sur le plateau. En ce moment, j’ai encore besoin d’y être, d’y trouver ma place. D’ailleurs, je ne sais pas qui pourrait chanter mes compos, ma manière de chanter n’est pas toujours « flatteuse ». Ce sont des sortes de petites comptines interprétées d’une voix un peu niaise, qui racontent la solitude humaine, les complexes, le mal de vivre, tout ça avec un peu d’humour. J’aime beaucoup les petits claviers, les boites à rythmes électroniques, tout cela est encore très personnel et je ne sais pas comment le transmettre à d’autres interprètes.

Vp Mon projet s’appelle Tabula rasa. C’est ma première mise en scène. Le spectacle nait d’une obsession personnelle que je questionne de façon universelle : la place que nous avions, chez moi, à la table du repas familial et, plus largement, celle que nous occupons tous au sein de notre famille, mais aussi de la collectivité, de la société dans son ensemble. Cette place définit le regard que nous posons sur le monde et notre rapport aux autres. Au début, j’ai commencé à écrire, seule, mais très vite, j’ai ressenti le besoin d’un lien plus organique avec le plateau.

Une récolte préalable de témoignages, de sources documentaires ou littéraires a servi de base au travail d’improvisation avec les acteurs. Ensuite, nous avons écrit plusieurs séquences plus ou moins fictionnelles. Il y a donc un aller-retour permanent entre la table et le plateau : les acteurs improvisent à partir de situations dramaturgiques, j’enregistre, je retranscris, je leur redonne à jouer, etc. Au final, il y aura plusieurs séquences plus ou moins frictionnelles, articulées par une narratrice qui fait le lien avec le public, sur un ton plutôt drôle ou grinçant.

Al Ce spectacle est en gestation depuis longtemps. Il y a eu plusieurs étapes de travail, dont certaines hors de l’institution. Comment le Théâtre National est-il arrivé à s’associer au projet ?

Vp J’ai suivi une formation de production théâtrale par compagnonnage auprès de « Théâtre et Publics » à Liège. Sans cette formation, le projet serait sans doute toujours dans un tiroir !

Il s’est pas mal transformé en cours de route. Au début, c’était quelque chose de beaucoup plus intime, personnel, qui provenait notamment de l’anorexie dont avait souffert ma sœur. On y trouvait donc toute l’obsession de la table. C’est « Théâtre et Publics » qui m’a permis la métamorphose, passer l’étape de la catharsis et se diriger vers quelque chose de plus ouvert, sortir de mes propres questionnements. Il y a eu une première étape à l’issue de cette formation dans le cadre des « Estivants » au Manège de Liège en juillet 2014. Puis, une étape à « Carthago » à Bruxelles en février 2015. Ensuite, la « Résidence Croisée – Écritures du Réel » entre le Théâtre des Doms à Avignon et le Théâtre de la Cité à Marseille en novembre 2015. Là-bas ont eu lieu les premières représentations devant un « vrai » public. Enfin, ce fut le festival « Factory » en février dernier à Liège. C’est au fil de ces différentes étapes que j’ai d’abord rencontré Alexandre Caputo puis Jean-Louis Colinet.

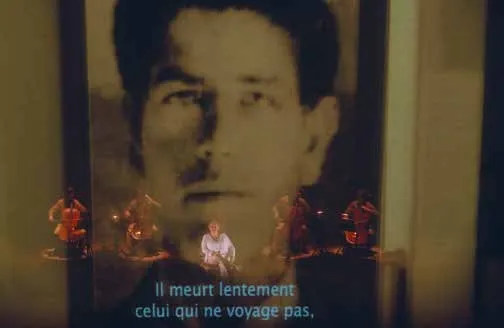

Lc Mon spectacle s’appelle La Beauté du désastre. J’ai commencé à m’interroger sur la façon dont je pourrais créer une forme théâtrale à partir d’ouvrages qui ne sont absolument pas de la matière dramatique. Je suis partie d’un phénomène sociologique, très présent surtout au Japon : la disparition volontaire. Des gens qui disparaissent du jour au lendemain. J’avais lu un récit journalistique accompagné de photos : « les évaporés du Japon ». Des témoignages de gens qui ont décidé de disparaitre, complètement fascinant. J’y ai consacré mon mémoire au Conservatoire de Mons. Je me suis aussi nourrie d’un ouvrage de David Le Breton, Disparaître de soi. Deux dimensions y sont abordées : comment disparaître du monde – de manière très concrète – et disparaître à l’intérieur. Par exemple, les gens qui s’inventent des secondes vies sur Internet. Il m’a semblé que ces deux faces d’une même pièce mettaient en perspective le fonctionnement de la société contemporaine. Comment des gens peuvent poser un acte aussi fort que celui-là ? Je me suis aussi posée la question de l’acte politique, de manière un peu fantasmée. Si tout le monde disparaissait, la société n’aurait plus aucune emprise sur personne…

J’avais envie de créer un spectacle pluridisciplinaire qui mêlait la vidéo, la musique en live et des acteurs sur un plateau. J’ai pensé le projet par rapport aux gens qui le constituent. Il a donc démarré sur une thématique, s’est développé sur une équipe, puis sur une forme. Nous avons fait beaucoup d’improvisations ; j’ai demandé aux acteurs d’écrire. Je me suis rendue compte que pour coordonner tout ça de manière intelligente et ne pas tomber dans une forme de « tableau », il fallait un vrai fil rouge. Je ne suis pas auteure et j’ai décidé de m’associer à Thomas Depryck que j’ai rencontré dans ma formation au Conservatoire et qui a l’habitude de travailler à partir du plateau et des gens, de l’humain.

Jean-Louis Colinet est venu voir mon projet de fin d’études. Le courant est passé. Petit à petit, les choses ont pris une tournure et je me retrouve maintenant programmée ici et au Manège à Mons. Cela fait un an que je suis sortie de l’école. C’est très impressionnant de se retrouver ici… La programmation du National me plaît beaucoup, c’est un théâtre de création.

Hm Mon projet, Is there life on Mars ? est le troisième de la compagnie What’s up?!, que je porte avec la scénographe Cécile Hupin. C’est le deuxième spectacle que je présente au Théâtre National. Il s’inscrit dans une nouvelle démarche, plus documentaire. Au départ, j’avais envie de questionner la norme et les codes de notre société. Le spectacle part d’interviews que j’ai réalisées auprès de personnes atteintes d’autisme et de leur entourage. J’ai dû faire un gros travail de sélection (j’avais plus de cinquante heures de matière). Les comédiens restituent au public des bribes de ces interviews sur scène, en les écoutant directement au casque. L’émotion qui se dégage de ces interviews est tout autant liée à la façon de parler des personnes qu’au contenu. En utilisant ce procédé qui met le comédien à distance, on peut être le plus fidèle possible aux interviews sans devoir faire un rôle de composition. Parallèlement à ces interviews, nous développons un univers visuel (détournement d’objets, de sons, installations, mouvements, créations vidéo) qui explore le spectre de l’autisme autrement que par des mots. Je travaille avec la même équipe de création technique que pour mon précédent spectacle, Dehors devant la porte.

Vh Wilderness, qui se traduit difficilement en français, signifie la sauvagerie, les grandes étendues sauvages, la nature dans ce qu’elle a de plus large. C’est mon quatrième projet ici et la troisième fois que j’écris le texte. Cette fois-ci, pour l’écriture, je me suis associé à Arieh Worthalter.

Wilderness parle du retour à la nature, aux sources ; le retour à l’espace, au temps et au silence, trois choses qui vont valoir très cher dans les années à venir. Comment se dépêtrer de la société qui a imposé toutes ces règles ? Comment retourner à la nature qui, elle, impose des règles qu’on ne peut pas toujours maîtriser ? C’est elle qui nous maîtrise avant tout. Je me suis inspiré des auteurs du « nature writing » : Henry David Thoreau, Edward Abbey, Pete Fromm…

Lorsqu’on se trouve face à la nature, la première chose qu’on a envie de faire, c’est de se taire. Et quand on se tait, à qui est-ce qu’on parle ?