Les multiples « moi » qui me composent

Pendant dix-huit ans, alors que Donatien de Sade est emprisonné pour ses dépravations sexuelles, la Marquise Renée de Sade soutient son mari avec ferveur et admiration. Or le jour de sa libération, Renée de Sade décide de quitter son époux et se retire au couvent sans jamais l’avoir revu.

À partir de ce fait réel, le Japonais Yukio Mishima s’est interrogé sur les motivations qui ont conduit Madame de Sade à changer de destin et à s’engager sur un autre chemin : la voie vers Dieu. Il s’agit de comprendre, dit-il, « l’énigme » de la Marquise de Sade, une dérive identitaire qui incarne le trouble de Mishima.

Lorsque la Marquise s’écrie « Donatien de Sade, c’est moi », sait-elle que cette identification lui sera fatale et qu’au retour de Sade, elle optera pour le couvent, laissant ce Sade tant attendu au seuil de la porte, pour affirmer désormais : « Justine c’est moi ». Justine, personnage fictif d’un roman de Sade, serait en réalité l’image même de Madame de Sade. Passant de l’identification à Sade à l’identification au personnage de Sade, Renée est prise dans le tourbillon d’une crise profonde d’identité. Qui est-elle réellement ? Sade ? Justine ? Ou juste comme eux ? Renée est Sade et Justine à la fois. Elle est par identification. Elle se métamorphose en Sade, puis en Justine, elle usurpe une identité et se travestit en ses propres fantasmes. « Renée est un autre », pourrait-on dire en paraphrasant Rimbaud. D’ailleurs les six personnages de la pièce, tous féminins, ne vont vivre que pour et à travers Sade, hantés par la figure omniprésente et absente du Marquis. Chacun, à sa manière, affirmera son « je » à travers « l’autre ».

La question du travestissement et des dérives identitaires ne peut pas être limitée ici à la transformation de l’homme en femme ou de la femme en homme ; il s’agit surtout d’un changement d’identité, d’un va-et-vient entre l’être et le paraître. Le concept de « corps travesti » intéresse donc au sens large : travestissement extérieur, physique, mais également travestissement de l’être intérieur.

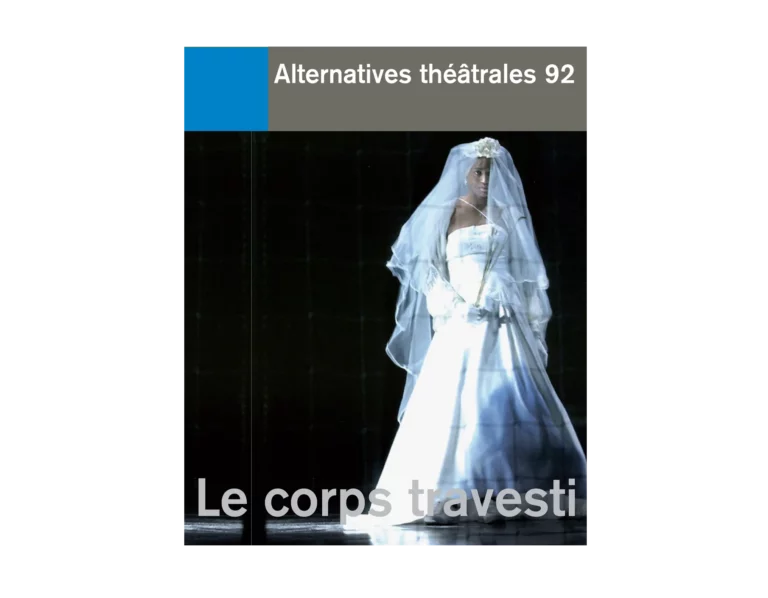

Dans les mises en scène de MADAME DE SADE, le travestissement des acteurs est souvent une constante, bien que Mishima ne l’ait pas exigé explicitement. Dans les quatre mises en scène évoquées ici, l’acteur homme se travestit en femme pour jouer la femme depuis sa condition d’homme. Qu’il s’agisse de Sophie Loucachevsky (Théâtre National de Chaillot, 1986), du Chilien Andrés Pérez (Santiago du Chili, 1998), de l’Argentin Alfredo Arias (Théâtre National de Chaillot, 2004) et finalement du Polonais Krzysztof Warlikowski (Toneelgroep Amsterdam/Théâtre de Singel, 2006), tous mettent en scène le corps travesti. Ici, la masculinité s’expose et s’affirme dans une robe féminine. En mêlant aussi bien des références occidentales, baroques, qu’orientales, MADAME DE SADE – écrite par un Japonais du XXe siècle et inspiré du XVIIIe siècle français — devient une pièce composite, ouverte au croisement de regards, aux va-et-vient des codes théâtraux.

Le paradoxe mishimien

Kimitake Hiraoka de son vrai nom, Yukio Mishima a fait de lui-même un personnage qu’il n’a cessé de mettre en scène tout au long de sa vie. Personnage illusoire ou personnage plus vrai que l’acteur, tel est le paradoxe du masque mishimien. L’identité est un destin forcé et il faut lutter toute sa vie pour se construire une personnalité à l’image de son fantasme. Identification puis appropriation de l’être, tels sont les deux moments cruciaux qui vont conduire Mishima et son personnage Madame de Sade à une fin spectaculaire : retrait dans la mort pour l’un, retrait au couvent pour l’autre. Deux arrêts de mort dans la Beauté Tragique.

La construction identitaire mishimienne peut donc se résumer ainsi : reconnaissance par l’image à identification à autrui (« Je veux être (l’image convoitée)» pour Mishima / « Sade c’est moi » pour Mme de Sade) à transformation physique (construction d’un nouveau corps à l’image de Saint Sébastien pour Mishima / travestissement scénique dans MADAME DE SADE) à fuite : dès lors que l’on est un autre, il y a deux morts : mort identitaire de l’être premier (l’Autre est désormais mon nouveau Je) puis mort physique de soi-même et de son « personnage » (seppuku pour Mishima / « Justine c’est moi » – retrait au couvent – pour Mme de Sade).

Le « moi » vacillant

« Ne mettez-vous pas en jeu un fantôme qui n’est que votre invention ? »1 demande Mme de Montreuil à sa fille Renée. Et celle-ci répond : « Ne voyez-vous pas que Donatien est quelqu’un qui ne peut être considéré que par images et symboles. »2 Dans MADAME DE SADE, l’objet (le fantasme) l’emporte sur le sujet (Sade). Ce qui sépare donc Renée de son mari est moins un mur entre l’Anti-Chambre et l’Extérieur barthésien 3 qu’un miroir interposé. Elle le voit à travers l’image qu’elle se forge de lui. Mais que voit-on dans ce reflet ? L’image de son propre être, ou l’image créée par son propre fantasme ? Ce reflet n’est plus le double du moi mais un autre moi, une « figure étrange, un masque qui, en face de nous, à notre place, nous regarde »4, souligne Jean-Pierre Vernant. L’enfermement du corps de l’acteur dans le masque et son reflet permet l’isolement de l’être dans une quête intérieure d’un « moi » qui vacille.

Ce vertige est poussé à son paroxysme par Krzysztof Warlikowski dans la mesure où — dans sa mise en scène constituée de miroirs truqués et de reflets infinis — il fait du corps des acteurs une image flottante rejoignant l’univers de son Autre reflété, créant l’illusion de la démultiplication infinie d’une Mme de Sade bouleversante. Les corps figés dans l’espace sont multipliés par le reflet des miroirs, miroirs qui reflètent également nos propres visages vacillants. Et la figure réfléchie du Marquis parvient à nos yeux à travers ces corps évanescents mi-hommes mi-femmes.

L’onnagata revisité

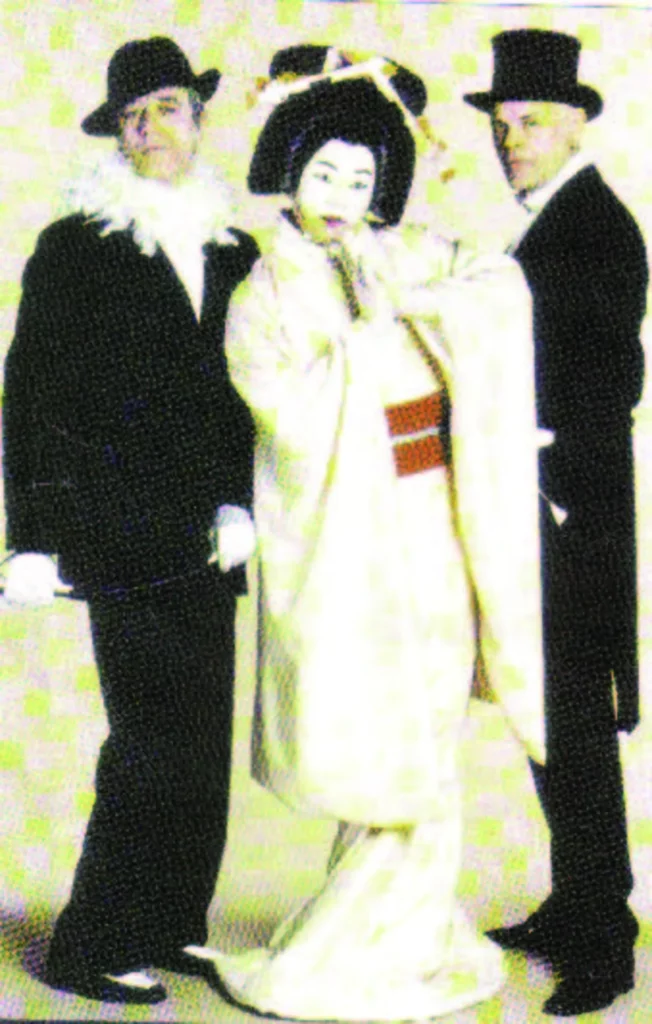

Ne pourrait-on pas suggérer un parallèle entre l’onnagata du Kabuki – l’acteur homme qui joue la Femme — et l’esthétique du baroque ? Christine BuciGlucksmann fait de la « philosophie du double, de la métamorphose » une clef du voir baroque. Et en effet, qu’est-ce l’onnagata sinon une « philosophie du double » ? Dans le théâtre traditionnel japonais comme dans le baroque, « la “chose” est vouée (…) au corps fictif » 5.

Andrés Pérez est certainement le plus « Kabuki » et le plus baroque dans son essence même. Par son passage au Théâtre du Soleil et par son approche si personnelle du cirque pauvre et du carnavalesque, il est celui qui ressemble le plus à cette forme spectaculaire du théâtre japonais. Le Kabuki joue sur le visuel, les costumes et les grimages, joue avec l’excès d’un spectacle de divertissement. Qui sont ces six femmes sinon des êtres de l’excès ? Andrés Pérez utilise le trait grotesque du pinceau jusqu’à son paroxysme. Ici, les couches interminables de fards, de poudres et de paillettes, symboles de richesse, ne font qu’accentuer la grossièreté des visages.

Sa folie du voir est appuyée par des perruques imposantes : il ne s’agit pas d’un costume d’époque et encore moins d’un costume décoratif, au contraire. Ces perruques sont la quintessence même de ce qu’Andrés Pérez dénonce : la figure d’une société corrompue, faussement riche. Endosser une perruque-masque, c’est jouer avec les glissements de l’identité, identité sociale et identité de l’être : les onnagatas carnavalesques de Pérez veulent être ce que leurs perruques sont : somptueuses, imposantes, écrasantes. Mais à regarder de plus près, ces perruques sont faites de déchets : préservatifs, prises électriques, plastiques, éponges à gratter, CD… Le masque grotesque de Pérez est donc volontairement faux, faussé par une apparente richesse.

Dans les quatre mises en scène évoquées, la dualité homme/femme ne se joue pas selon les codes du travestissement à une fin trompeuse ; mais depuis une masculinité visible, les acteurs jouent le féminin. La convention théâtrale est entièrement assumée ; il ne s’agit pas d’être une femme mais de citer la femme. La dualité Sade/Madame de Sade s’affirme de plus en plus : cette pièce de femmes est interprétée par des hommes qui jouent des femmes s’identifiant à un homme… En remplissant cette pièce d’hommes, les metteurs en scène figurent ainsi plus spectaculairement l’absence fantomatique de Sade lui-même. Absent parce que présent en chacune des six fausses femmes qui le célèbrent, Sade « prend chair » discrètement dans le corps des acteurs. Sous les robes tantôt japonisantes, tantôt faussement baroques, XVIIIe ou contemporaines, se tient un homme dans son exaltation dionysiaque.

Nous pouvons parler alors d’une nouvelle sorte d’onnagata, celle de la femme revisitée par l’homme occidental. Le travestissement n’est donc pas juste une référence au Japon ; il s’agit plus d’un regard, d’une appropriation, d’une lecture personnelle de l’onnagata japonais… d’une identité libérée.