LA THEMATIQUE du « corps travesti » me permet d’évoquer le travestissement dans le sens où je le pratique : j’essaie de comprendre en quoi « me travestir », c’est « devenir ». Ce qui nous perturbe dans l’idée du travestissement, c’est que la société préfère ce qui est distinguable dans un genre, elle en reste à l’interprétation d’un rôle sans travailler sur l’identité. Les genres ne sont pas aussi tranchés que l’entend la catégorisation mâle/femelle. Actuellement encore, quand au théâtre un homme se déguise en femme, le public rit, cela fait spectacle. Dans l’incapacité d’imaginer une fluidité des rôles, on est condamné à être homme ou femme.

Pour ce qui est du travestissement théâtral, il suffit de rappeler la tradition asiatique où les hommes endossent des rôles de femme. J’ai saisi la nécessité de la distance en théâtre, ainsi qu’en art, lorsque j’ai vu danser Kazuo Ohno, qui n’a ailleurs interprété le rôle d’une jeune fille qu’à un âge avancé. On devrait avoir digéré cette idée, finalement déjà classique, de voir un homme féminisé pour incarner un personnage féminin. Le cas de l’acteur shakespearien est intéressant du point de vue de l’illusion. Face à un duo d’hommes pour Hamlet et Ophélie, le public doit être dans l’illusion d’un homme et d’une femme. Dans mon personnage de la prostituée, il n’y a ni transformation ni illusion : il y a féminisation d’un homme en tant qu’homme. Un homme peut, avec quelques accessoires ou par son attitude, être soudain féminin. Mon intention n’a jamais été de devenir une femme. Mon personnage se situe dans l’affranchissement : je ne suis ni homme ni femme, je suis un homme-femme.

Je ne me reconnais absolument pas dans le rôle du travesti parce que, justement, dans aucune de mes actions je n’ai joué le rôle d’une femme. J’ai eu besoin de m’approcher de l’être prostitué et, après en avoir longuement discuté avec l’artiste Jana Sterbak, j’ai compris, contrairement à elle, que le rôle de la prostituée, entendu au sens large, est plus de l’ordre du féminin que du masculin. Étrangement, un homme habillé avec des vêtements sexy est plus pute qu’une femme : le destin d’un homme qui porte des talons vernis noirs et des porte-jarretelles serait celui d’être une pute. Ce travestissement vestimentaire évoque la féminité mais il renvoie de fait à la prostituée. C’est un uniforme professionnel précis qui répond à des codes universels, c’est la pute par excellence, une icône de la société.

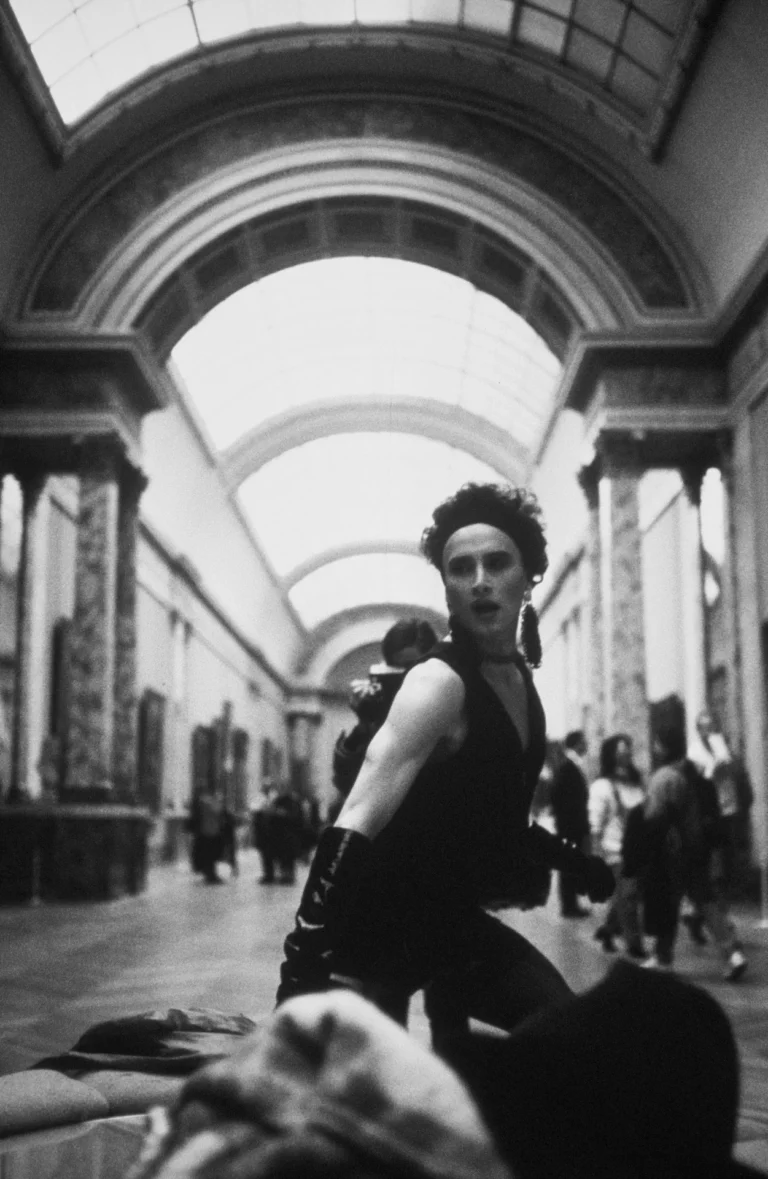

Avec ce costume, j’étais immédiatement indentifiable. Pourtant, je ne me cachais pas d’être un homme, je laissais apparaître mes pectoraux. Évidemment, je me suis donné ce rôle parce que mon corps me permettait d’être crédible. Je n’avais pas besoin de grand-chose, juste un fil de rouge à lèvres, des bas résille, une petite robe en latex et de hauts talons. Je déambulais dans les grandes expositions internationales. Personne ne pensait que j’étais une femme intéressée par l’exposition mais plutôt une pute qui avait perdu son chemin et s’était introduite dans un milieu réservé à une autre catégorie sociale que la sienne. Car, dans le milieu de l’art, la prostituée n’est admise que pour sa représentation esthétique, sur une photo ou un tableau. Étant pris pour une vraie prostituée, je n’obtenais que des exclusions – par ceux-là mêmes qui pouvaient ensuite écrire sur moi ou acheter des photos. C’est le cas de toutes mes actions, le geste est mal reçu car sa forme artistique n’est pas perceptible : la forme est dans le camouflage. Si ma démarche est acceptée d’un point de vue intellectuel, filtrée par un critique, elle n’est pas tolérée en direct.

Certains ont pensé que je dénonçais le système marchand du milieu de l’art en lui montrant son reflet. Ce qui les gênait le plus, c’était de se sentir dénoncés par une image qu’ils refusaient, celle d’une grosse pute vulgaire. Alors que moi, j’étais une pute sublime ! Je n’étais pas dans la démonstration mais dans l’affirmation de ma liberté, célébrant cet individu qui n’est ni une figure indigne ni un objet de mépris. Dans toute mon œuvre, je ne dénonce pas, je ne critique pas, je célèbre. Dans ma hiérarchie sociale, la prostituée est indiscutablement au sommet de la pyramide. Je parle ici d’une figure idéale vers laquelle je tends, la prostituée de la littérature, un être qui fait don de soi et reste en dehors de toute hypocrisie. Le rapport à l’autre étant contractuellement avoué et consenti, il se réalise dans la sincérité. Si la société fonctionnait de la même façon qu’une pute avec son client, tout serait bien plus clair !

Je me suis travesti en différents rôles. Malgré ma formation académique, que ce soit à Rome la danse à l’Opéra et l’École d’Art, puis les Beaux-Arts de Paris, j’ai rapidement compris que pour être efficace, la forme ne devait pas être lisible. Dès ma première performance en 1990 aux Beaux-Arts de Paris, mon personnage, le secrétaire de l’artiste Alberto Sorbelli, a été pris pour un vrai fonctionnaire à qui on s’est adressé pour des renseignements administratifs. J’avais le minimum d’accessoires, une chaise, une table, un costume et je m’étais limité à certains gestes, chorégraphiés. Cela a continué avec la prostituée. La critique n’avait pas encore parlé de moi quand j’ai commencé à me glisser dans les vernissages, la pute était vraiment considérée en intruse. J’étais régulièrement tabassé et chassé violemment, souvent très vulgairement. Les réactions que mes actions ont engendrées confirment qu’on ne voyait absolument pas en moi un artiste. Pourtant, dans les années 90, la performance était déjà bien intégrée. Mes actions n’étant pas reconnues au même titre qu’une œuvre, donc objets de critique, elles étaient tout simplement expulsées.

Dans cet art-là du travestissement, l’attention porte sur « comment paraître pour disparaître ». L’objectif est de se fondre dans quelque chose d’autre. Le travestissement, c’est l’autre qui est en moi. Avec le secrétaire, j’étais en fait plus travesti qu’en prostituée. Le travestissement n’a rien à voir pour moi avec un homme qui mettrait une perruque et des chaussures à talon. Un homme en veste et cravate est à l’évidence travesti, il suffit d’aller à Wall Street…Dès que je suis découvert par le public dans mon être-artiste, l’idée du travestissement doit être réamorcée. D’où la nécessité du camouflage. L’intérêt du travestissement est d’activer un doute, si le public le perçoit clairement, il n’entre pas dans le jeu. C’est selon moi un échec pour l’artiste. Pas pour le milieu de l’art qui préfère éliminer ce qui pourrait être gênant plutôt que d’ouvrir une réflexion sur ce qui est ou non une intervention esthétique.