RÉPONDRE. Non pas pour quadriller par les mots l’endroit qu’un tel spectacle défriche si manifestement. Non pour régler son compte à l’émotion. Mais pour vous rendre peut-être la politesse de votre art, de votre théâtre qui force à ce point le talent des gens assis devant vous. Répondre ou encore remercier, puisque c’est ainsi qu’on dit pour « applaudir ».

On trébuche rarement au théâtre — et cela est trop vrai pour « l’ Art », trop occupé à plaire : ça va de soi le plus souvent. Le sens convenu s’en sort indemne. On reste encre soi, en bonne compagnie. Ça coule de source, rien n’apparaît, les choses restent lisses et l’on n’a pas le moindre risque — ou la moindre chance, — de verser dans le trou noir de la scène qui s’ouvre dès que la lumière descend.

Lorsqu’elle descend justement au début du JEU DE FAUST, qu’elle glisse « sur la pente des têtes qui regardent » , c’est pour ne pas revenir vraiment. On n’assiste pas à l’habituel tour de passe-passe qui met la lumière de la salle sur la scène. C’est un fléchissement, une chute et déjà une histoire : celle de la lumière d’autrefois qui a mis tant d’années, d’années-lumière, à nous parvenir et qui se pose, froide, ralentie et comme in extremis sur le monde devenu vieux.

Cette même lumière que les toiles de Rembrandt disputent sans cesse à l’obscurité.

À la lueur du JEU DE FAUST, on aperçoit quelque chose qui est — et combien cela est rare — au même moment essentiel et émouvant, il se produit sur scène une sorte d’unisson silencieux, inattendu, entre ce que l’âme éprouve et ce que le corps ressent. Comme si cette vieille utopie de la réunion des deux ne pouvait avoir lieu que là, dans l’instant condamné du théâtre et, qui plus est, dans ce bric-à-brac de planches mal éclairé (c’est une figure!), traversé de personnages déchus. Secret trop simple, trouvé trop tard.

C’est dans cette intuition paradoxale que le JEU DE FAUST puise une grande part de sa force : on regarde, on voit, parce que la lumière va s’éteindre. Comme la conscience qui brûle son propre bois pour s’éprouver et pour éclairer autour d’elle. D’où la vieillesse, d’où la fin du feu. Eclairer ou autrement dit commencer d’éteindre

Cette intuition si totalement explorée conduit le spectacle à faire apparaître les choses en allant les chercher comme à reculons : la clarté en obscurcissant, le silence dans le fracas, l’épure dans la scorie et l’accumulation.

Quoi de plus juste alors et de plus pénétrant que ce théâtre tenaillé par l’extinction où amantes, chimères, démons, anges, où les gros, les maigres, les ours et les étoiles vien nent s’agiter dans une danse donc on ne saie jamais si elle est macabre ou joyeuse.

C’est de savoir convoquer, provoquer et maintenir ce vacillement, cette apparition issue de la masse muette et opaque. des choses — et vouée à elle, c’est ce talent, cet art, ou mieux die encore : c’est cela qui nous laisse incrédule, émerveillé, inquiet comme l’enfant. Parce qu’il y a là, en même temps que l’enfance du monde, notre propre enfance où rôdent ces personnages à la fois familiers et in quiétants, « unheimlich » comme L’HOMME AU SABLE de Hoffmann. Le grenier, le mystère, ce qui n’est jamais tombé dans les mots : cette auro biographie sourde que chacun porte en soi sans y avoir accès et que nous livre ici, une bien singulière « métaphysique par les planches », un bricolage génial qui, à force de la cirer dans tous les sens, parvient à remettre l’idée du monde dans le monde, parmi nous, rendant ainsi leur dignité, leur évidence aux Questions que l’usage est parvenu à vider du moindre sens.

« Auf der Welt ist kein Bestancf

Wir müssen aile sterbe

Das ist uns wohlbekannc » (1)1

Et c’est comme un enfant que le spectacle nous conduit de la douleur à la joie, du regret à l’espoir, du rire aux larmes montrant si bien combien ces oppositions ne sont pas dans. le monde mais nées en nous, de nous, le « discontinu » dans la continuité universelle.

On voit soudain, si simplement, si clairement que l’âme est « perpendiculaire » à la vie, comme l’archet au violon. D’où la sonorité. On voit cela, et pourtant il n’y a pour le voir qu’une chaise grinçante, une ampoule au bout de son fil et un gros homme qui, en tenant bizarrement son violon voudrait faire « danser les étoiles ». On voit cela, et c’est comme si le « à quoi bon ! » jeté en travers de toutes entreprises humaines avait trouvé là, la plus évidente des réponses dans la plus improbable des situations.

Le spectateur est assis au bord de la scène et le monde tombe dans ses yeux grand ouverts. Travail d’alchimiste, travail faustien : à la lueur tremblante d’une chandelle, il peut tout apercevoir. Tout depuis les spectres jusqu’à la rosée, tout de l’esprit aux choses les plus impalpables.

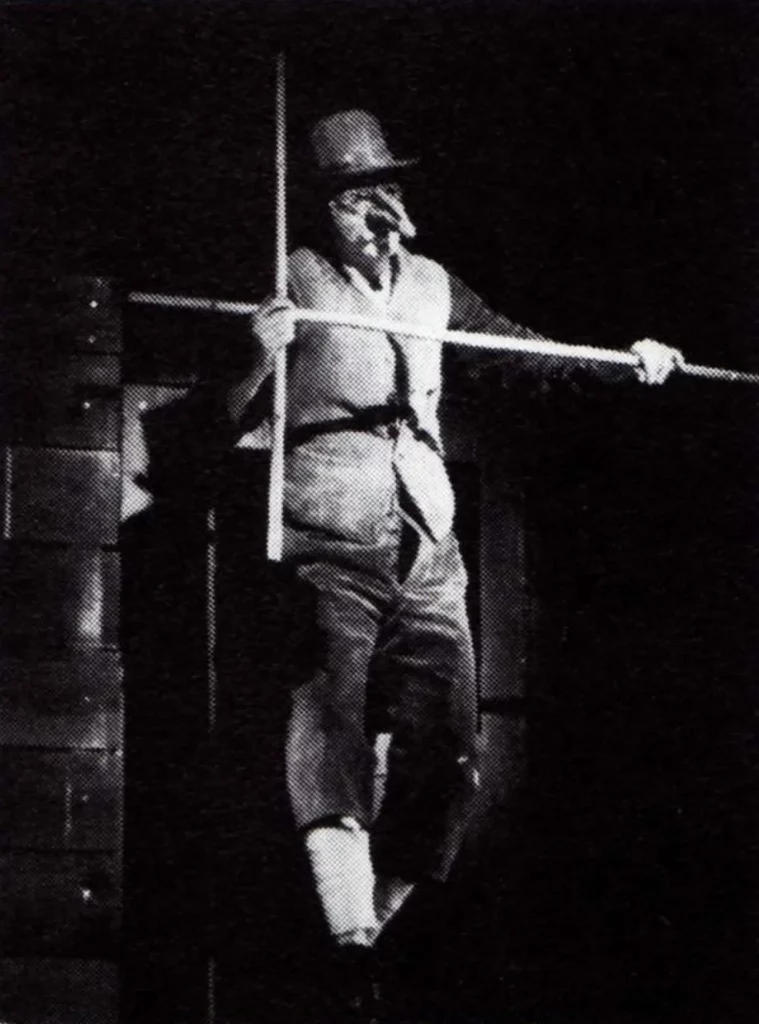

Des corps difformes et gracieux, golem, homuncule, des savants fourvoyés, des explorateurs déçus — la déception humaine, essentielle, que je n’avais jamais vue portée ainsi par un spectacle à ce point d’incandescence — Méphisto, Marguerite, tous sont là dans un théâtre sens dessus dessous où l’on aurait pu enfin s’affranchir, comme d’un destin, de la pesanteur.

Les corps glissent, apparaissent, disparaissent dans un espace dont on semble parvenu à chasser pour un temps toutes lois de gravité et dont, comme le dit Pascal pour le cercle de l’univers, « le centre est partout et la circonférence nulle part ».

« Auf meinen Mantel tritt

und um dich kreist die Erde ! »2

Espace en apesanteur où l’acteur qui rôde, s’avance du même pas que son personnage, se demandant comme à lui-même « Qui parie ? Qui est là ? » et se tournant vers nous semble s’interroger « Qui regarde ?». Et de buter dans la boîte de Pandore qui traîne sur le sol et qui n’est peut être qu’une simple caisse de mauvais bois…