À l’émotion de spectatrice, durant une représentation de Koursk où le metteur en scène Wladyslaw Znorko mêlait théâtre et cinéma, ont succédé des chocs esthétiques vécus lors de spectacles par des artistes tous très différents. C’était en 2004, à une époque où la scène avait déjà largement expérimenté cette combinaison. Depuis, des connexions sont apparues au gré de propositions mixtes : de la transdisciplinarité à l’intermédialité, la vidéo n’y est pas utilisée comme un nouvel outil de théâtralité ou une partenaire de jeu, c’est l’alliage du théâtre et de la vidéo qui est le moteur. À travers six météores de la scène contemporaine, ce parcours, sensible plus que théorique, tente d’approcher un art vivant qui s’hybride à l’écoute des images et qui provoque une « scission du regard » (Georges Didi-Huberman). Il s’agit de dispositifs singuliers, parfois uniques dans l’œuvre des metteurs en scène, ils ne sont donc pas représentatifs d’un courant. J’y ai néanmoins retrouvé des artistes chez qui la fiction s’accapare le réel dans une démarche où le poétique est soutenu par le politique. Ma circulation d’une pièce à l’autre a progressivement dessiné les contours d’une esthétique où l’image, aux limites de l’artisanat et du technologique, affirme une volonté de subversion.

Wladyslaw Znorko

ou l’effraction de l’image

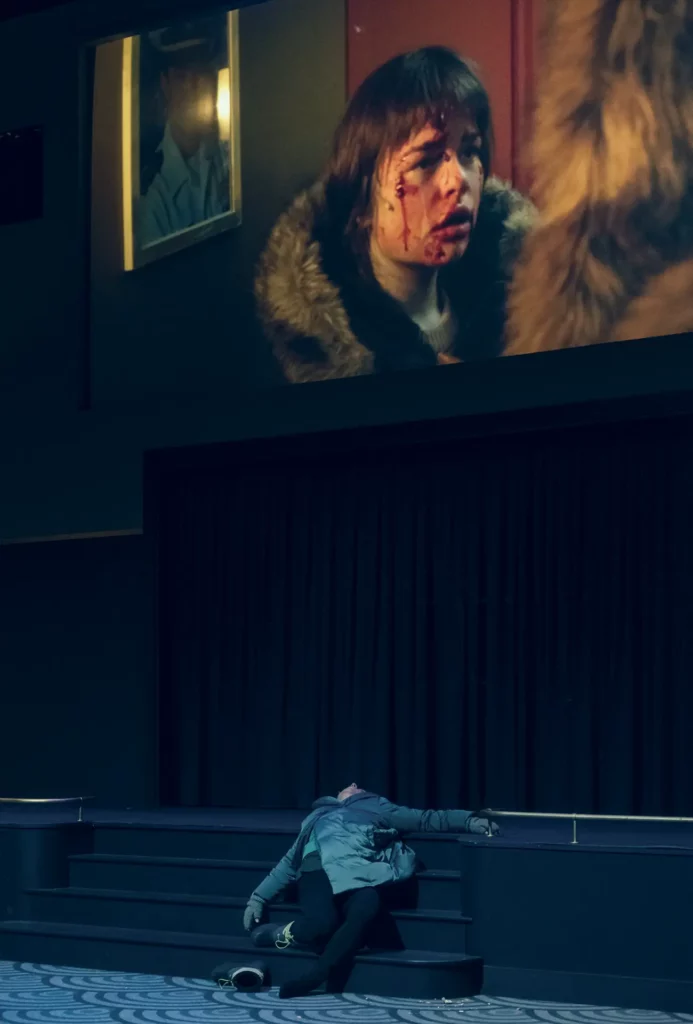

Sous-titré Conte théâtral tiré de l’histoire vraie du naufrage du sous-marin, Kourska été créé lors d’un « séjour cinématographique » de Znorko en Russie, à partir de l’histoire du sous-marin qui a sombré dans la mer de Barents en 2000 sans qu’aucun membre de l’équipage n’ait été sauvé. Affilié au théâtre d’image, Znorko dédiait son théâtre de la mémoire aux soldats inconnus et aux naufragés : de ces oubliés dans le monde des vivants, il faisait les héros d’une « réalité du rang le plus bas ». À l’absence de frontière entre la vie et la mort chez Kantor, il privilégiait une zone intermédiaire, proche de celle du Stalkerd’Andreï Tarkovski.

Koursk alterne séquences de jeu proprement théâtral et projections cinématographiques, l’écran y est l’espace du souvenir, un univers muet en noir et blanc où l’on découvre l’équipage. Au plateau, trois personnages féminins se souviennent d’eux. Les femmes semblent être là depuis tou- jours, à répéter inlassablement leur rituel mémo- riel. En tant que spectatrice, l’élément déclen- cheur de l’« effraction » est l’entrée en scène du trio qui joue l’équipage : ils m’apparaissent paradoxale- ment bien moins « vivants », bien plus « lointains » que ceux à l’écran. Dans son théâtre, Znorko avait l’art de faire cohabiter des degrés et des registres de réalités différents, des effets de présence qui animaient une fuite du réel. Ainsi, malgré la mitoyenneté, les trios féminin et masculin ne se perçoivent pas l’un l’autre. « Elle est folle » répète l’une des femmes à l’égard de la seule qui, ne se satisfaisant plus des images, trouve autour d’elle une trace effective des absents. Intégrant pour la première et unique fois à son théâtre un film qu’il a lui-même réalisé en 16 mm, Znorko l’entreprend sur le mode de la transgression : de l’écran au plateau, c’est du fin fond de l’image que le trio masculin surgit pour prendre corps.

« Il y a quelque chose d’immortel dans un écho. »

Bill Viola

Cette expérience du vertige, je l’ai retrouvée dix ans plus tard avec l’Orphée et Eurydice (2014) de Romeo Castellucci dont parle si bien Leyli Daryouch dans ce numéro. Pendant l’opéra, grâce à une vidéo en direct, le spectateur suit Orphée dans un long trajet en voiture jusqu’à une chambre d’hôpital où se tient Eurydice, une jeune femme atteinte d’un locked-in syndrom (son corps est paralysé, mais elle entend et communique par les yeux). L’opéra lui est retransmis, toujours en direct, par casque, dans son lit. Comme nous, elle entend l’Eurydice de Gluck, à travers la voix que la soprano Sabine Devieilhe lui prête sur scène. La musique de l’orchestre et le chant seraient-ils susceptibles de provoquer un choc émotionnel qui la sortirait de cette forme de coma ? Castellucci me fait intimement croire à la possibilité du miracle. Durant toute la représentation, l’écoute du spectateur est rivée sur cette zone géographique à laquelle notre réalité n’a pas accès ; la caméra nous projette dans un en dehors du monde où se tiennent les deux Eurydice.

Guy Cassiers

et le corps-image

De la polyphonie au contrepoint, Guy Cassiers met en scène avec The Indian Queen (2019) le mouvement de l’histoire, dans et par l’image. L’action est à double niveau, les chanteurs interprètent une même scène, d’une part au plateau, en bas, vêtus sobrement en noir dans une esthétique neutre, d’autre part sur des écrans mobiles, en haut, costumés dans l’atmosphère d’un exotisme fantasmé. Dans l’opéra de Purcell qui conte les conflits entre Aztèques et Incas, le metteur en scène s’intéresse à la représentation du pouvoir et à une violence passée sous silence.

Durant l’ouverture musicale, des paysages désertiques sont projetés sur les panneaux descendus des cintres. Les acteurs se présentent en ligne, face au public, avant que la lumière les rende à nouveau au noir et que l’intrigue proprement dite débute. Le jeune général Montezuma, victorieux des troupes aztèques, et sa fiancée secrète Orazia, la fille du roi inca à qui il s’apprête à demander la main, sont seuls devant un décor mobile de maisons dévastées (photographies du reporter de guerre mexicain Narciso Contreras). Errant à travers ce paysage désolé, ils chantent : « De vieilles prophéties ont prédit que nous serions soumis à un monde plus ancien. Et vois ce monde déjà en marche sur nous. » ; « Sous leur protection, demandons- leur de vivre. » C’est alors que nous changeons d’époque si l’on peut dire, avec l’arrivée à l’écran des doubles des chanteurs. La tension vivant/ virtuel enclenche un dialogue organique entre l’acteur présent et son corps-fantôme. Qui est le négatif de l’autre ? Le regard se perd dans ces présences diffractées, l’entièreté du volume scénique est sous le signe d’une écrituredu désastre (Maurice Blanchot).

Christiane Jatahy

et le déplacement fictionnel

La frontière, Christiane Jatahy la travaille en pensant réalité et fiction comme deux formes étrangères et indissociables. Elle la met en scène de façon radicale dans son adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov, What if They Went to Moscow ?, en sollicitant la mémoire du spectateur. Et si elles y allaient, à Moscou ? Le titre du spectacle ouvre littéralement l’utopie du déplacement au champ des possibles.

Le public est séparé dans deux salles : les uns commencent par le registre théâtral, les autres par le mode cinématographique. Dans le premier, la jeune sœur reçoit une caméra pour son anniversaire. Elle s’amuse à filmer… C’est après l’entracte que la représentation se déporte pour les uns et les autres. On s’installe dans l’autre salle, une salle de cinéma où sont projetées les images que la jeune sœur aurait filmées tout à l’heure, durant la « partie théâtre ».

Si l’on comprend dès les premières minutes le procédé de l’œil-caméra, on se laisse surprendre par ce que charrie cette répétition à l’épreuve de la différence, notamment du point de vue de la durée. Le temps théâtral n’a pas le même écoulement que le temps cinématographique. Ou est-ce l’écho qui crée cette sensation ? Inévitablement contaminée par la « version originale », toute présence est le produit d’une réalité déportée. Cette dramaturgie du ricochet va de pair avec un processus mental de construction-reconstruction. La (re)connaissance est d’autant plus intime qu’on la vit dans son déplacement. Dans les deux parties du spectacle, qui sont de registres différents, l’image relève d’une nature à la fois scénique et écranique ; la présence y est déterritorialisée.

Anne-Cécile Vandalem

et le hors-champ

Intérieur/extérieur dominent le triptyque d’Anne-Cécile Vandalem débuté avec Tristesses en 2016 et récemment clos avec Die Anderen – Les Autres (2019). En prise avec l’actualité, le réchauffement climatique et ses conséquences sur la société groenlandaise, la pièce centrale, Arctique (2018), se déroule à bord du Arctic Serenity, le plus grand navire de croisière à avoir emprunté en 2016 le mythique passage du Nord- Ouest dans l’océan glacial Arctique. Anne-Cécile Vandalem dit trouver dans la fiction une manière de « sortir de la réalité pour rechercher d’autres possibilités poétiques ». Tragédie de la vengeance, cette pièce d’anticipation se passe en 2025. Un mystérieux inconnu vient de racheter le navire, immobilisé après un accident. Des personnes conviées par une lettre anonyme embarquent, elles se retrouvent en huis clos dans l’ancienne salle à manger avec interdiction d’aller ailleurs. Le navire est bientôt abandonné par celui qui le tractait au milieu des eaux internationales.

Sans aucune caméra à vue, Arctique est, elle aussi, une proposition double : la partie vidéo est tournée en direct, non pas à la Katie Mitchell où l’on voit le film en train d’être réalisé, mais à l’arrière-scène comme en studio, plus proche des séquences réalisées de la sorte dans l’UbuRoi (2013) de Declan Donnellan. L’espace scéno- graphique se prolonge hors-champ : quand les acteurs sortent du « cadre » du plateau, ils sur- gissent à l’écran, sur le ponton, dans les couloirs ou une cabine… Les aller-retour ont également lieu entre présent et passé, l’intrigue se construit à force de réminiscences et à mesure que pointe la culpabilité de chacun dans l’affaire du navire touristique. L’enjeu du dispositif est à l’opposé de tout naturalisme, les zones interdites deviennent un espace mental, une porte d’accès au fantastique.

Emmanuel Meirieu

et la parole imageante

L’espace scéno-

graphique se

prolonge hors-

champ : quand les

acteurs sortent du

« cadre » du plateau,

ils surgissent à

l’écran, sur le ponton,

dans les couloirs,

une cabine… Les

aller-retour ont

également lieu entre

présent et passé […].

L’enjeu du dispositif

est à l’opposé de

tout naturalisme,

les zones interdites

deviennent un

espace mental,

une porte d’accès

au fantastique.

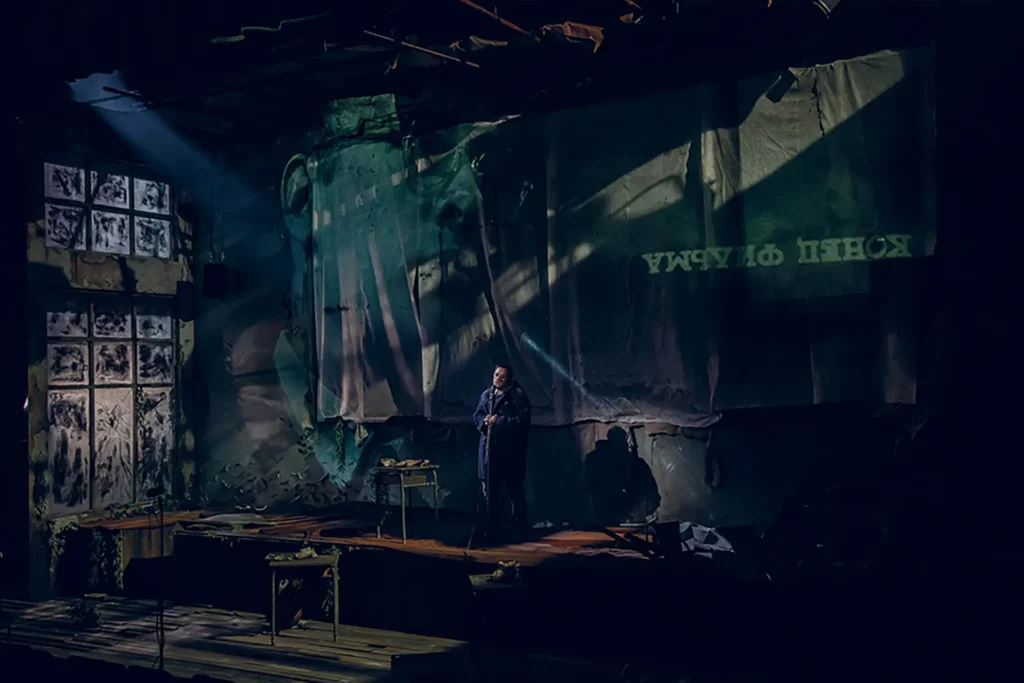

Artisan d’un théâtre où la parole est l’écho des bruissements du monde, Emmanuel Meirieu mise sur l’épure d’une adresse face public –« les yeux dans les yeux », dit-il– qu’il inscrit dans des scénographies d’une grande amplitude. La vie est une histoire vraie, sous-titre du roman de Bruce Machart DesHommesendevenirqu’il a adapté en 2017, traduit l’essence de son « théâtre cathédrale », lieu de replis pour des anti-héros, héros inconnus, voix solitaires. Il puise dans des témoignages de destins brisés auprès de Patrick Declerck qui a suivi pendant quinze ans les clochards de Paris (Les Naufragés, 2019) ou dans la somme de Svetlana Alexievitch qui a enregistré quarante ans durant les témoins de l’ère soviétique (La Fin de l’homme rouge, 2019).

« Le principe du cinéma : aller à la lumière, la diriger sur notre nuit », dit en voix off Jean-Luc Godard dans son film Notre musique. Durant les représentations, les acteurs sont filmés et Emmanuel Meirieu assure en direct le montage vidéo, différent chaque soir. Xavier Gallais évoque le dialogue qui se noue avec le metteur en scène. Il ressent « l’image de soi » que le metteur en scène projette, ce choix le déplace dans son jeu. Aux Bouffes du Nord peut-être plus encore qu’ailleurs, tant ce théâtre est un lieu chargé de mémoire, le spectateur de La Fin de l’homme rouge assiste à un phénomène d’incarnationspectrale. Face à l’acteur-révélateur, les voix solitaires « prennent corps » à travers lui, dans son image, floue, ins- table qui envahit les murs du théâtre. On peut croire à un phénomène inversé, ce seraient des sil- houettes errantes, fuyantes, qui se fondraient dans la voix de l’acteur. Le doute est sans résolution, si ce n’est que la puissance du théâtre rend pérenne, au sein d’un espace imageant, des voix en exil. Théâtre/images – ces voix font apparaître ce qu’il y a de plus intérieur au monde.

Mohamed El Khatib

et la friction du réel

L’objectif d’être

celui qui collecte

et expose, Mohamed

El Khatib le reven-

dique pour contester

l’ordre théâtral

établi en allant à la

rencontre d’amateurs

dont il fait le sujet

et les acteurs

de ses pièces.

Suspicieux quant

aux critères de

genres, il indique

en exergue

de C’est la vie

– fiction documen-

taire sur le deuil

de l’enfant– que :

« Toute ressemblance

avec la réalité n’est

jamais le fruit d’une

coïncidence, mais

d’un laborieux

travail d’écriture. »

« Travailler avec le réel, c’est déconcertant », dit Raymond Depardon. L’objectif d’être celui qui collecte et expose, Mohamed El Khatib le revendique pour contester l’ordre théâtral établi en allant à la rencontre d’amateurs dont il fait le sujet et les acteurs de ses pièces. Un geste esthétique et politique qui défend le primat du « personnage réel », sa mère dans Finir en beauté, des supporteurs de foot dans Stadium, des enfants dans LaDispute… Suspicieux quant aux critères de genres, il indique en exergue de C’est la vie – fiction documentaire sur le deuil de l’enfant – que : « Toute ressemblance avec la réalité n’est jamais le fruit d’une coïncidence, mais d’un laborieux travail d’écriture. » La Dispute est une commande, par le Théâtre de la Ville dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 2019, d’un spectacle à destination de la jeunesse qu’il a détourné en créant sa pièce avec des enfants. Le sujet – le divorce de leurs parents – est ressorti d’une série d’entretiens qu’il a menés avec eux. Scène ouverte, le prologue est un pied de nez : Vassia annonce avoir menti sur le divorce de ses parents pour être embauché comme assistant du metteur en scène. L’apprenant, ce dernier lui a demandé de « s’en expliquer sur scène ». Devenu acteur de la pièce, le garçon précise que ses parents se sont séparés depuis. L’enfance – âge où l’imaginaire l’emporte sur la falsification – porte en elle la porosité entre le vrai et le faux. Notre attention se focalise sur la façon dont la projection d’extraits filmés des entretiens préparatoires nous fait sortir de notre zone de confort. La relation scène-gradin est biaisée : l’adresse est tout aussi directe mais le contexte est modifié, les enfants- acteurs sont en condition d’interview à l’école ou chez eux et non plus dans les modalités de répétition propre à la représentation théâtrale. Le support vidéo introduit-il un « document original » qui authentifierait le dire théâtral ?Paradoxalement, il situe le témoignage dans un parcours fictionnel. La vidéo ne valide rien, si ce n’est une intention, la tentation de l’authentique. Proche et à distance, tout échappe au cadre.

« Travailler avec le réel, c’est déconcertant. »

Raymond Depardon