« JULIEN : Je traîne avec moi cette enveloppe infirme faite de toutes les parcelles de moi-même qui pourtant ne m’appartient pas. »

(LES YEUX INUTILES)

Hypothèse 1

Si Piemme était sculpteur, il travaillerait le marbre plus que le bois. Si Piemme était une plante, il serait bonzaï plutôt que rose. Ec s’il était un geste d’amour, il sérait poignée de main et non baiser dans le cou. Cela veut dire que les textes dramatiques de Piemme sont de l’ordre de la densité plutôt que du friable, plutôt compact que vaporeux. Piemme n’écrit pas au fil de la plume, il concasse et martèle. Car au moment ol tant d’écrivains font du bruit sans savoir gueuler, Piemme gueule sans faire de bruit ; je veux dire par là que Piemme accomplit l’écriture comme une traversée politique du corps, si nous entendons politique comme ce qui

octroie ou refuse un corps à l’être, mais je veux dire aussi que Piemme a peur de lui-même dans cetre même traversée. Par là il est écrivain. Parce qu’il biffe, déchire, rature, s’essaie à la fragilité, convoque ses forces vives, les abandonne, bref ne s’en sort pas, et recommence sans y arriver et « c’est peut-être mieux ainsi ».

Cette densité, c’est d’abord la métaphore qu’il installe parfois jusqu’à l’aphorisme, c’est aussi le sens qui abonde et déborde de chaque réplique, comme si le personnage en savait plus sur lui-même qu’il n’est habituellement donné à un être d’en connaître sur soi et sur le monde. Le discours de l’auteur traverse le personnage : il le constitue et en même temps l’exècede. Le personnage est le cristallisateur de quelque chose qu’on pourrait dire sur lui ou de lui, avec des effets qui excèdent ce que sa capacité sociologique pourrait comporter comme capacité à dire.

Cela posera toujours deux questions essentielles à ceux qui s’empareront des textes de Piemme. Quels acteurs choisir pour incarner ce trop-plein, et quel temps déployer sur le plateau pour laisser le texte s’entendre dans sa plénitude ?

À la première question, Piemme dramaturge avait préparé le terrain du Piemme écrivain en décrivant ainsi les conditions de la modernité du jeu : « en lieu et place des effets illusoires de la profondeur psychologique, [I’acteur contemporain] propose I’exploration de la surface qui les constitue : celle du langage et du regard de l’Autre ». De ces acteurs-là il disait qu’ils ont l’appétit du jeu, et par cette métaphore culinaire, c’est bien de voracité qu’il parlait.

Quant au temps nécessaire pour le déploiement de la langue, il apparaît clairement qu’il excède la capacité de résistance d’une âme bien née. Mais si le lecteur s’autorise à déposer le livre pour que se sédimentent en lui les idées et les mots, le plateau rechigne à ces pauses et, à trop respecter le rythme apparent des phrases, les metteurs en scène de Piemme ont parfois oblitéré les possibilités fantasmatiques du texte. Comme si à suivre le sens on en perdait la charge, comme si l’important était la lucidité des personnages et non leur quête éperdue. Mis ainsi en présence, l’acteur et le spectateur semblent tous deux courir après le personnage, et tout le monde a le sentiment de partir battu. Au théâtre cette position est invivable. Mieux vaut courir tous en même temps, dans des directions opposées peut-être, ensemble au moins sur le terrain de la réalité et de l’imaginaire.

Citation

« BENNY : Dans Francis Bacon, les corps coulent comme la peinture sur la toile. Jamais je n’ai vu de bouches si grandement ouvertes, jamais le silence d’un personnage peint n’a retenti si fort à mes oreilles. Jamais. Il essaie d’imiter le cri silencieux, la bouche s’ouvre toute large, plusieurs fois. Est-ce que j’y arrive presque ? Il se met devant une vitre, un miroir, une surface réfléchissante. Il recommence en se regardant. Non, ce n’est pas ça. Il y a des choses qu’on ne pourra jamais s’offrir, c’est peut-être mieux ainsi. »

(Extrait de COMMERCE GOURMAND)

Témoignage 1

Philippe Sireuil : « L’expérience nous montre, et c’est paradoxal, que pour jouer les textes de Piemme, il faut aux acteurs un engagement physique et émotionnel puissant. La seule façon de faire écouter ses textes sur le plateau, ce n’est pas de leur substituer, mais bien de leur adjoindre, une présence physique équivalente à la force de l’écriture. L’idéal serait de trouver l’acte physique qui serait aussi fort que l’acte d’écriture. Et cet acte doit être de l’ordre du lyrisme. En dilatant le temps de l’échange, du dialogue et de la réplique par exemple, il est possible de faire en sorte que la langue devienne transparente, simple. Le trop-plein nécessite un engagement terrien absolument fondamental. En trouvant I’équivalence du grossissement, de la pléthore, de la prolixité de l’écriture, on retrouve la légèreté de la langue et une plus grande justesse. Il faut des acteurs qui mangent les mots comme on boit une soupe, c’est-à-dire avec un appétit fort, un culot d’acteur. »

Hypothèse 2

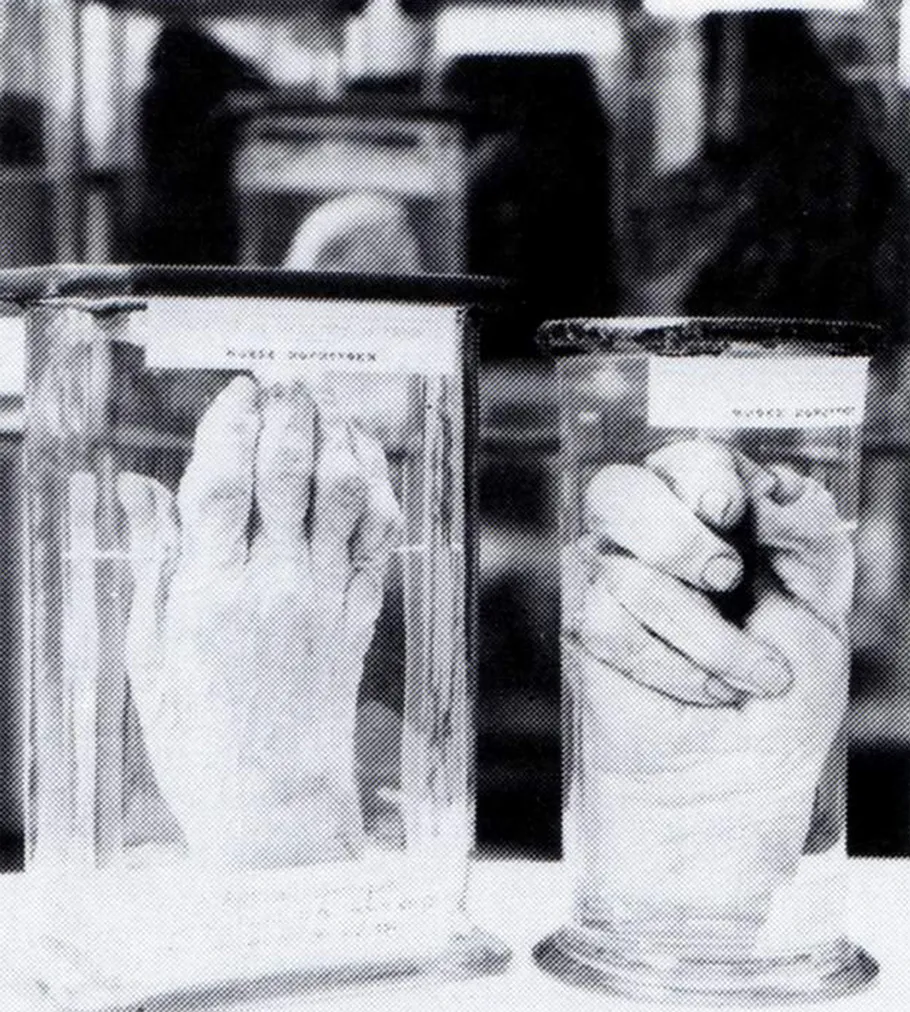

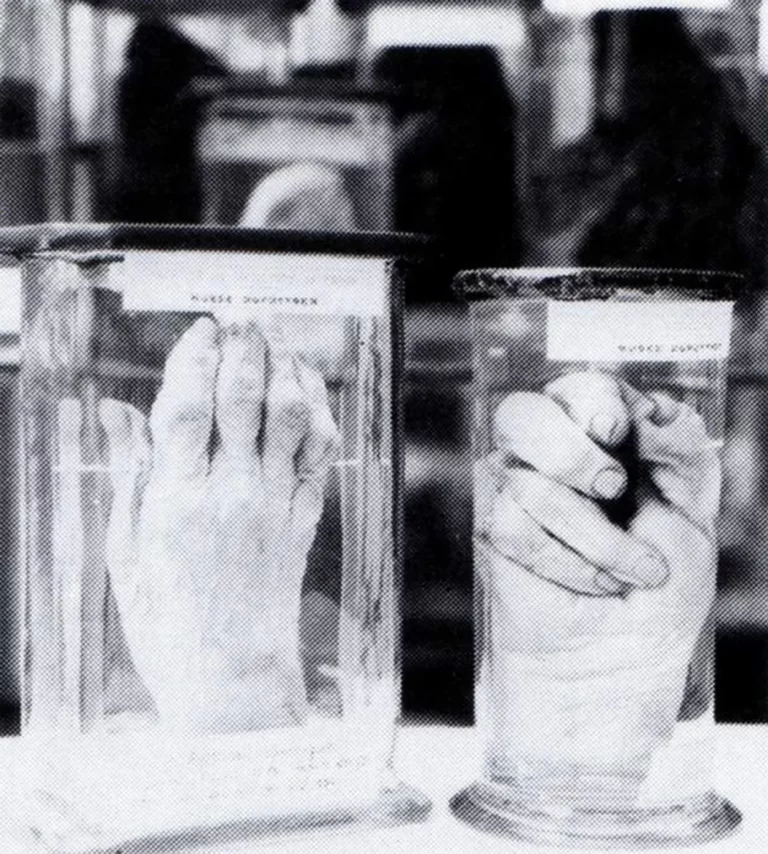

L’essentiel à voir, c’est la mouvance des corps. Non pas la trajectoire active, le geste ou la progression corporelle, mais le mouvement figé : Piemme nous montre des êtres pétrifiés au « maximum de la vie ». Ces êtres sont ceux du « cri silencieux » , ceux de l’enfermement, ceux de l’arrachement impossible. Les chairs de Piemme sont ces corps de base, des organismes pleins, remplis d’un sang tragique, cloués au sol ou sur leur chaise, déformés par la vitesse, liquéfiés par la fusion des mots, tordus du silence même de ces mots. Les corps de Piemme sont blessés, torturés, viandes ectoplasmiques remplies d’énergie crue, ce sont des apparitions incommunicables et angoissées d’un temps distordu et insaisissable. Dans leur cage transparente, complètement fermée aux assauts libérateurs de l’éveil, les corps de Piemme répètent indéfiniment le cri d’avant l’horreur, le cri de Francis Bacon.

Hypothèse 3

Piemme, écrivain, lit les journaux. Des articles en lecture, des histoires vite narrées entre deux événements, il tire des personnages, des hommes et des femmes qu’il dissèque étale, tanne et pétrit, tel un médecin légiste, des assassinés. Ce qu’il cherche dans ces corps à première vue quotidiens, c’est l’empreinte de l’Autre, la trace toute nue de l’Altérité. Je veux dire par là que Piemme ne cherche pas de justification morale à cette altérité bien/mal, forc/faible. À la psychologie, toujours prête à revendiquer la meilleure place dans l’homme, et tout spécialement dans « l’homme théâtral » , Piemme oppose la rupture, l’éclatement ou la dispersion du sens et de l’être, et par cette exposition des oppositions, il crée des personnages qui atteignent au mythe, créatures sur-dimensionnées qu’il va faire évoluer, parfois, dans le réel le plus plat, faisant ainsi se côtoyer l’intelligence la plus aiguë et l’obscénité la plus directe, jusqu’à la confusion totale. Ce trouble est le prix à payer pour donner vie à ces cadavres dont la presse se repaît. Ec cette vie, c’est d’abord un corps fragmentaire qui cherche à se dire. En ce sens Piemme est véritablement un écrivain en corps, et ce qui prime chez lui, d’abord et surtout, c’est le renouement avec les questions originaires. De la même façon, tous les personnages ont un corps différent, chaque personnage accouche de sa propre langue. L’écriture de Piemme est polyphonique jusqu’au conflit. Il s’agit de mettre en scène la bataille incessante des parlants contre les parlés, des êtres nés contre les êtres à naître. Ec la victoire ne peut venir que du récit, que par l’empressement du dire. Les personnages de Piemme se soûlent de paroles, ils racontent sans cesse, quitte à entrelacer les récits, quitte à procéder par ellipses, quitte à partir dans tous les sens, quitte à engendrer cette parole labyrinthique dans laquelle, eux pour le moins, ne se perdront jamais. L’important pour Julien (LES YEUX INUTILES), comme pour Betsy, Anna (COMMERCE GOURMAND) ou pour le vendeur d’encyclopédie (LE BADGE DE LÉNINE), c’est de survivre, c’est de parler, c’est d’explorer son corps par la parole. Et chaque mot ouvre un abîme. Cela tourne parfois au sordide, si bien qu’un soir, à la sortie de la première de COMMERCE GOURMAND, je me demandais comment il pouvait

vivre avec tout cela dans sa tête. Sa réponse fut lumineuse : « Ce n’est pas moi qui pense tout cela, c’est l’écriture qui me le révèle ».

Témoignage 2