Parmi les metteurs en scène avec lesquels vous collaborez en tant que créateur vidéo, vous avez travaillé à quatre reprises avec Robert Carsen. Comment pensez- vous ensemble la présence de la vidéo dans la mise en scène ?

À la différence des autres metteurs en scène avec lesquels je travaille, Robert Carsen crée lui-même les lumières de ses spectacles et aborde chaque projet en ayant déjà en tête la manière dont la vidéo et la lumière se combineront sur scène. Il est extrêmement attentif à l’équilibre entre l’image et la mise en scène. Jusqu’à présent nous n’avons travaillé qu’avec une palette monochrome, utilisant fréquemment l’extrême ralenti et le flou, pour arriver à ce que la vidéo donne un contexte dramaturgique sans prendre le dessus sur l’action scénique. Robert a instinctivement une approche très cinématographique de la mise en scène et nous faisons souvent référence à des films lors de nos conversations.

De quelle façon l’évolution des répétitions a‑t-elle pu influer sur le choix des images, le rythme du montage ?

Mon travail, lors des répétitions, varie énormément en fonction du metteur en scène. Simon McBurney ou Tom Morris, qui créent un spectacle en le développant avec les interprètes en salle de répétition, s’attendront à ce que la vidéo évolue en parallèle de ce processus. Robert Carsen ou John Fulljames, qui viennent d’un milieu plus opératique, auront une vision bien plus claire de la vidéo avant que les répétitions ne commencent. Dans tous les cas, ce n’est que lorsque nous arrivons sur scène que je peux commencer à travailler en détail.

L’image vidéo inscrit nécessaire- ment un temps qui lui est propre. Comment ce temps agit-il sur les autres composantes du jeu ?

De manière générale, je dirais que c’est le spectacle qui impose une temporalité à la vidéo plutôt que l’inverse, mais la question du rythme est très intéressante. J’ai remarqué, au fil des projets, la différence d’utilisation de la vidéo entre le théâtre et l’opéra. Au théâtre, qui donne traditionnellement priorité au texte, elle est souvent utilisée pour le ponctuer ou décaler l’interprétation qu’en aura le spectateur. À l’opéra, c’est la musique qui est prioritaire et le rythme de la vidéo lui est plus souvent connecté. Les metteurs en scène de théâtre se concentreront instinctivement sur le rythme du texte ou du mouvement quand, à l’opéra, ce sera sur le rythme de la musique. C’est pour cela qu’il est très intéressant de travailler avec des metteurs de théâtre à l’opéra ! On observe souvent chez eux que leur premier instinct est de suivre le texte avant de réaliser que la musique sera toujours plus forte que les mots.

L’opéra intégrant plusieurs disciplines (musique, chant), la vidéo s’intègre-t-elle plus naturellement selon vous dans cet art qui est hybride en lui-même ?

Depuis que j’ai commencé à collaborer à des projets d’opéra, mon travail a effectivement été influencé par la musique. Le cinéma est une de mes plus grandes influences artistiques et j’ai toujours été fasciné par la façon dont il combine image et musique. Le travail de David Lynch, qui les mêle avec une grande sensibilité pour créer quelque chose d’extraordinaire, a eu un grand impact sur moi. Simon McBurney utilise ainsi le son et la musique comme squelette dramaturgique de toutes ses productions théâtrales et parvient à créer sur scène de très beaux mariages entre la musique et l’image. Je pense qu’au cinéma, au théâtre ou à l’opéra, certains moments sans texte où l’on donne au public une plus grande liberté d’interprétation peuvent être les plus puissants, les plus touchants et les plus mémorables de toute la production.

Oui, la vidéo s’intègre peut-être plus naturellement à l’opéra, qui est effectivement plus hybride et abstrait que le théâtre. Au théâtre, il faut travailler très dur pour que la vidéo ne prenne pas le pas sur le travail – souvent très subtil– du comédien. À l’opéra, même si le jeu devient plus complexe, la priorité de l’interprète est de produire le son écrit dans la partition, et ce son accompagné de l’orchestre sera souvent plus puissant que tout ce que je pourrais faire en vidéo. Il me semble que cela peut être libératoire pour la vidéo.

Concernant les scénographes, travaillez-vous en collaboration avec eux sur les surfaces de projection ? Sur la matière de l’image ?

Il y a toujours des discussions sur la nature des différentes surfaces utilisées dans le décor et la façon dont les matériaux vont réagir à la projection, mais chacun a une attitude différente envers le choix des images. Le scénographe avec qui j’ai sans doute le plus travaillé est Michael Levine. Nous essayons d’intégrer la vidéo à la scénographie très tôt, en projetant parfois des images sur la prémaquette en carton blanc. Et il continue à collaborer avec moi pendant tout le processus de création des images au plateau. Cette manière de travailler me plaît, malheureusement les décorateurs ont souvent l’impression à un moment donné qu’il leur faut se mettre en retrait et nous laisser avoir, seuls avec le metteur en scène, les conversations sur le contenu des images.

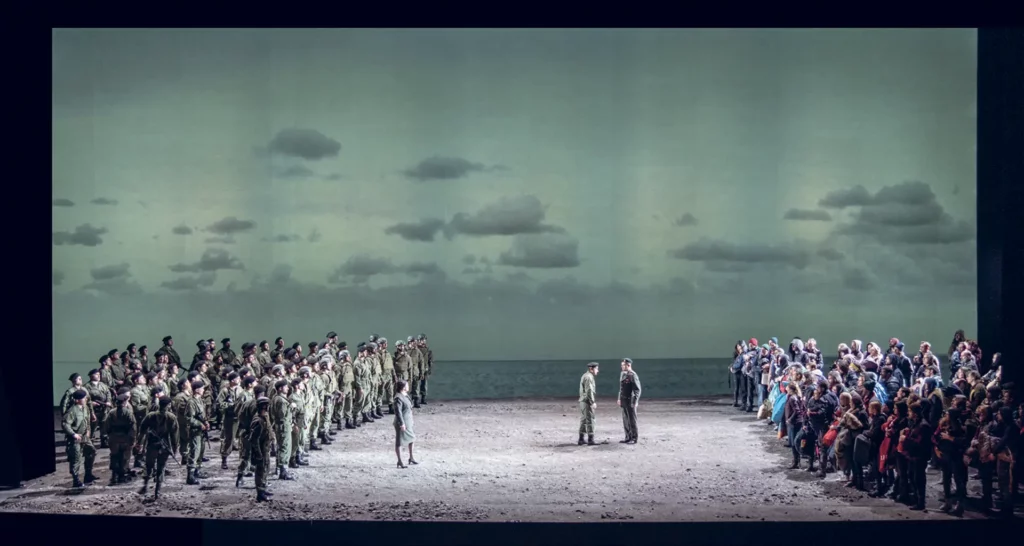

Dans Idomeneo avec Robert Carsen, votre création vidéo avait une place très importante, projetée sur un écran immense. Dans son dialogue avec les autres composants de la scène, vous méfiez-vous de la puissance de l’image ?

L’écran faisait vingt-quatre mètres de large et de la vidéo était projetée presque en continu. L’écran était ici utilisé comme une toile peinte traditionnelle. Les images étaient en permanence en mouvement, la plupart du temps de façon presque imperceptible, hormis certains moments où, s’accélérant, elles attiraient inévitablement plus l’attention des spectateurs, mais elles étaient soigneusement synchronisées avec l’action sur scène et avec la musique. Je suis très conscient du pouvoir que peut avoir une si grande image sur le reste de la mise en scène et nous travaillons toujours en équipe pour arriver à trouver un point d’équilibre.

Dans The Encounter, avec Simon McBurney, la vidéo était en rupture totale avec tout type d’illustration et développait au contraire de véritables pulsations.

The Encounter était une expérience assez atypique. C’était ma première collaboration avec Simon McBurney et, comme il était en scène pendant l’intégralité du spectacle, il n’avait pas vraiment le temps d’intervenir sur la vidéo. J’ai principalement travaillé avec le scénographe, Michael Levine, et nous avons décidé qu’il ne fallait pas utiliser d’images figuratives, l’incroyable univers sonore recréant déjà l’Amazonie dans l’esprit des spectateurs. Nous avons utilisé la vidéo pour créer des espaces plus abstraits, psychologiques, afin d’emmener le public plus profondément dans l’esprit du protagoniste, Loren McIntyre.

Votre collaboration avec Simon McBurney, chez qui l’image vidéo est très présente sans pour autant prendre le pas sur l’artisanat du théâtre, a‑t-elle été décisive dans votre parcours d’artiste ?

Notre collaboration a effectivement eu un rôle important dans mon parcours d’artiste. Le travail avec Simon est très différent de celui avec la plupart des autres metteurs en scène : plutôt que de planifier à l’avance, il invente pendant les répétitions. Il travaille avec des interprètes capables de s’adapter très rapidement à de nouvelles idées, et si quelque chose ne fonctionne pas il n’a absolument pas peur de couper et de recommencer. Il s’attend à pouvoir travailler de la même manière avec son équipe artistique. Bien sûr, il arrive un moment où le décor doit être construit, donc fixé, mais lumière, son et vidéo doivent pouvoir continuer à réagir très rapidement au flux des changements. Les éléments scéniques et techniques restent donc très « vivants » pendant une grande partie du processus.

Qu’en est-il de la cohabitation entre la projection de la vidéo et la lumière ?

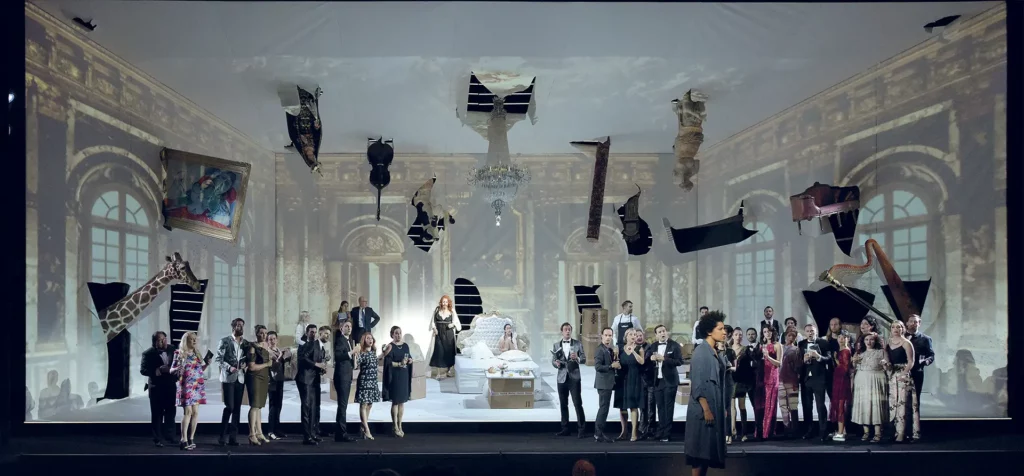

L’équilibre est toujours délicat. La projection n’est souvent pas assez puissante et on demande au créateur lumières de diminuer ses intensités lumineuses au plateau. Sur un spectacle comme The Encounter, pour lequel j’ai collaboré avec Paul Anderson qui créait les lumières, cela a été relativement facile de trouver cet équilibre car il y a des « moments vidéo » spécifiques durant lesquels on peut baisser la lumière pour concentrer le regard sur l’image projetée. En revanche, dans The Rake’s Progress, il y avait de la vidéo pendant presque tout le spectacle et le décor était une boîte blanche, ce qui a rendu le travail de Paul incroyablement complexe, notamment pour éclairer les interprètes sans mettre en péril le travail de la vidéo.

En quoi l’image vidéo offre-t-elle un hors-champ signifiant ? Je pense ici au rapport que vous maintenez magnifiquement entre l’abstraction et le concret.

La vidéo est un outil très efficace pour suggérer le hors-champ sur scène. Elle peut être utilisée pour changer radicalement l’environnement ou pour montrer des événements d’autres espaces-temps. Quand je parle aux metteurs en scène de la valeur ajoutée de la vidéo, j’essaie toujours de leur montrer qu’elle est la plus efficace lorsqu’elle apporte une dimension d’interprétation supplé- mentaire qu’aucun des autres éléments – le texte, le décor, la musique ou la lumière– ne peut apporter. Un exemple de hors-champ est notre utilisation d’images documentaires dans Beware of Pity, une autre production de Simon McBurney à la Schaubühne. La pièce porte sur un soldat à la veille de la Première Guerre mondiale, ses actions sont une allégorie des événements qui ont déclenché cette guerre en Europe. Le spectacle se concluait par la projection d’une photo de réfugiés sur une embarcation en Méditerranée, ce qui changeait immédiatement l’interprétation de l’œuvre et lais- sait une impression très forte dans l’esprit des spec- tateurs quand ils quittaient le théâtre.

Vous démultipliez parfois les supports de projections, avec des angles de vue et des formats différents, concomitants ou non. En quoi ce type de composition développe un nouveau langage de l’image au théâtre ?

Le créateur vidéo a rarement le choix des surfaces de projection, qui sont le plus souvent choisies par le metteur en scène et le scénographe. Mais la projection d’images sur des surfaces en trois dimensions est une technique qui m’intéresse beaucoup, et je crois qu’elle contribuera à développer le langage de la vidéo sur scène. Cela prendra du temps pour que les metteurs en scène et les scénographes comprennent tout le champ des possibles qu’ouvrent ces techniques, et c’est bien sûr aussi le rôle des créateurs vidéo de repousser les limites de ce qui est réalisable. L’autre technologie qui va révolutionner l’utilisation de la vidéo sur scène est la création de contenus en temps réel. Elle commence déjà à être utilisée dans des productions à gros budget et devrait se populariser avec la baisse du prix des équipements.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)