Claude Stratz est metteur en scène. Il dirige actuellement la Comédie de Genève. Il a assisté Patrice Chéreau pour les mises en scène de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS et de QUAI OUEST. C’est aussi en tant qu’ami de Bernard-Marie Koltès qu’il a eu l’occasion de connaître certaines de ses pièces au fur et à mesure de leur écriture.

Anne-Françoise Benhamou : Vous étiez un ami de Bernard-Marie Koltès, et vous avez lu QUAI OUEST et LE RETOUR AU DÉSERT à différentes étapes de leur création. Comment Koltès travaillait-il ?

Claude Stratz : Il commençait par imaginer des personnages, par écrire quelques répliques, des monologues, des fragments de situations. Chaque fois qu’il écrivait une pièce, il relisait ses carnets, où il avait l’habitude de prendre régulièrement des notes : une phrase entendue dans la rue, une idée qui lui traversait la tête … Ce n’est pas autour d’un récit ou d’une intrigue qu’il commençait par organiser sa pièce, mais autour de quelques destins : pour chaque personnage il accumulait un matériau textuel énorme. Ce n’est que dans un second temps que ces destins se croisaient, se nouaient — que l’histoire s’inventait. Le récit naissait par fragments. La difficulté alors, c’était le montage ; pour arriver à reconstruire l’histoire, il lui fallait

imaginer des liaisons, écrire d’autres scènes. Et ce qui fait parfois énigme à la lecture, c’est le rapport des scènes entre elles, alors que, en elle-même, chaque scène est claire. Le premier état du RETOUR AU DÉSERT qui s’appelait LA VILLE S’ÉVEILLE, n’avait que 45 pages !

A.F. B. : QUAI OUEST a été mal compris à sa création …

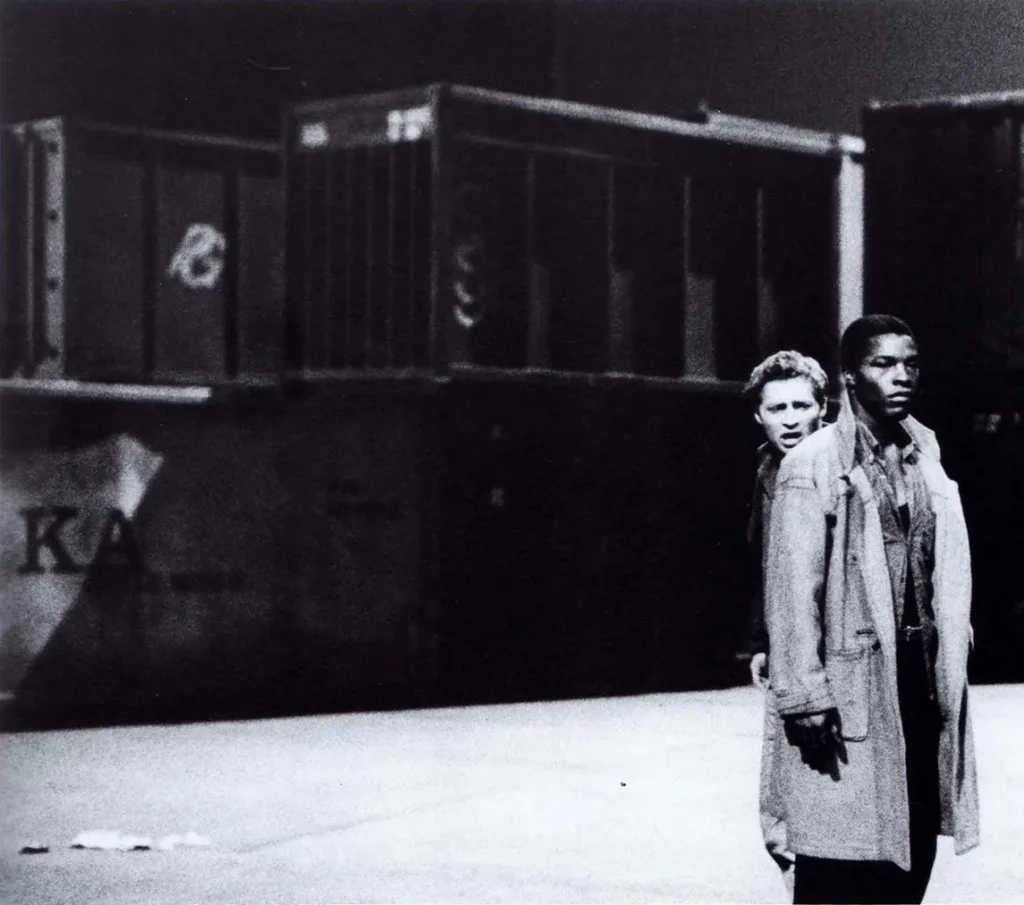

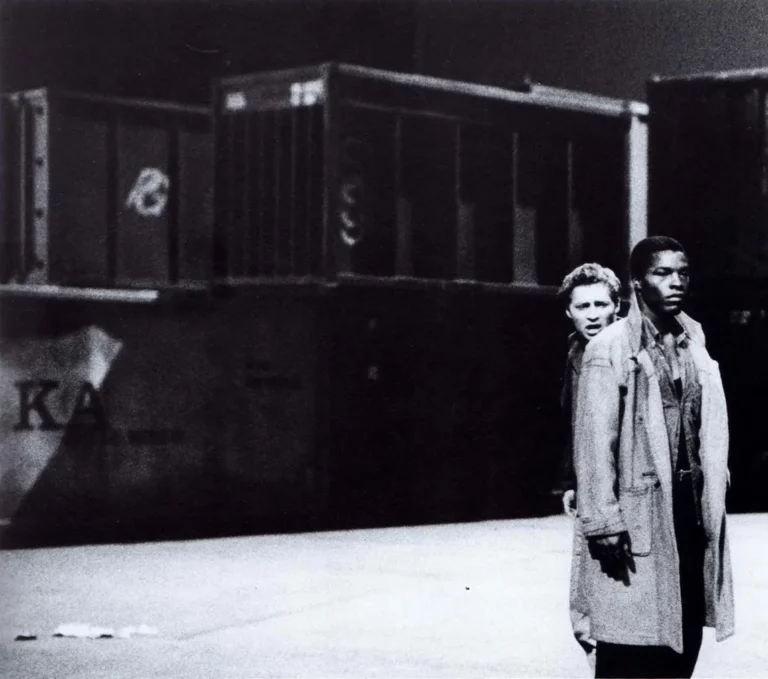

C. S. : C’est une pièce difficile, complexe, mais passionnante dans sa construction. La narration commence par fragments, le récit est morcelé, puis, vers la fin, tous les fils se nouent dans la scène où les huit personnages se retrouvent à l’intérieur du hangar. QUAI OUEST c’est aussi l’histoire d’un lieu : le hangar autour duquel on tourne, qu’à certains moments privilégiés on traverse et dans lequel on se perd.

A. F. B. : Est-ce qu’une des difficultés de la pièce, pour le spectateur, n’est pas de devoir intégrer tous ces éléments

qui appartiennent au passé de la pièce ?

C. S. : Tous les éléments nécessaires à la compréhension du récit sont dans le texte, mais souvent indiqués de manière très allusive (comme chez Tchekhov). La situation initiale de QUAI OUEST est simple : auparavant le ferry faisait la liaison entre le hangar désaffecté et le nouveau port. Quand la pièce commence, l’électricité a déjà été coupée, puis l’eau, et on apprend que le ferry ne viendra plus. Mais c’est l’intrusion des gens qui viennent de l’autre côté, de la ville, qui va provoquer la crise. Deux mondes s’opposent : celui du hangar

(les jeunes et les vieux, les différences ne se creuseront qu’après) et celui de Monique et de Koch. Leur arrivée révèle soudain les désirs et les peurs des uns et des autres en exaspérant leurs rapports. Tout se dénouera brutalement par la mort, presque comme dans une tragédie : Koch meurt, Cécile meurt, Charles meurt…

A. F. B. : Est-ce qu’on passe, comme dans une tragédie, de l’ordre au désordre puis du désordre à un nouvel ordre ? Qui est responsable de la rupture ?

C. S. : Le tragique, chez Koltès, n’est pas dramatique : c’est un constat. Dans QUAI OUEST, on a un système en équilibre, puis arrive un élément étranger qui sert surtout de révélateur : il ne fait qu’accélérer un conflit qui est latent ; si les gens du port, du quartier des affaires, provoquent le conflit, c’est à leur insu, presque accidentellement. Car le groupe que forment Charles, Abad et Fak est déjà en train de se défaire : ils faisaient leur « bizness » (sans doute du vol à la tire, comme ça se passe à Pigalle), et sans les « clients » que leur apportait le ferry, ils ne peuvent plus « travailler ». Dès qu’ils n’ont plus de boulot, qu’ils n’ont plus les moyens de survivre, ça commence à tirailler à l’intérieur du groupe et ils se méfient tous les uns des autres.

A. F. B. : Leurs relations passent presque toujours par le troc. Koltès écrit que « toutes les scènes sont des scènes d’échange, de commerce, de trafic ».

C. S. : Dans QUAI OUEST, tous les personnages troquent quelque chose. Charles aime vraiment sa sœur, il n’a pas envie que Fak la touche, parce qu’il sait très bien comment cela finira, et pourtant, comme il veut partir, il la monnaie contre les clefs de la voiture. Puis il donne les clefs à Monique pour partir avec elle, du côté du nouveau port. Mais il s’aperçoit qu’il s’est fait avoir, puisqu’il manque la tête de delco. Il faut done marchander la tête de delco. C’est Claire qui l’obtiendra de Fak en acceptant de « passer là-dedans » (dans le hangar) avec lui… Mais entre temps, Cécile a erevé les pneus. Elle aussi monnaie : elle veut absolument que Koch « crache » quelque chose : qu’il lui fasse obtenir des papiers en règle. Tous ont un désir très simple, un objectif très précis : Charles se tirer, Fak baiser Claire, Claire empêcher Charles de partir, Cécile avoir des papiers en règle. Dans ses notes préparatoires, Koltès écrit à propos de Fak : « La voix du sexe. A toujours un coup comme objectif, mais l’essentiel est la préoccupation parallèle ou souterraine qui accompagne ses efforts pour atteindre l’objectif ; et, l’objectif une fois atteint, la réaction est violente ou déroutante, faisant apparaître comme un raz de marée la préoccupation véritable sous une forme d’amoncellement de tous les désirs et les souffrances d’un homme. »

Ce qui est intéressant dans le troc ce n’est pas seulement de raconter que nous vivons dans une société où tout se monnaie, où tout se marchande, même les sentiments, mais de montrer les personnages en train de courir derrière des objets inutiles (les clés ne servent à rien sans la tête de delco, elle-même inutile puisque les pneus sont crevés). Ce qui relie les personnages ce sont finalement des objets vides de sent, mais qui révèlent les désirs des uns et des autres.

Ces objets vides, ces révélateurs, ce sont eux aussi qui relient les scènes les unes aux autres, qui assurent la continuité du récit, qui permettent aux scènes de rebondir. La fiction, l’armature du récit c’est done le vide. Toute l’intrigue de QUAI OUEST est réduite à un pur matériau symbolique, ces objets vides qui prennent du sens en circulant entre les différents personnages.

A. F. B. : Abad est-il dès l’origine un personnage muet ?