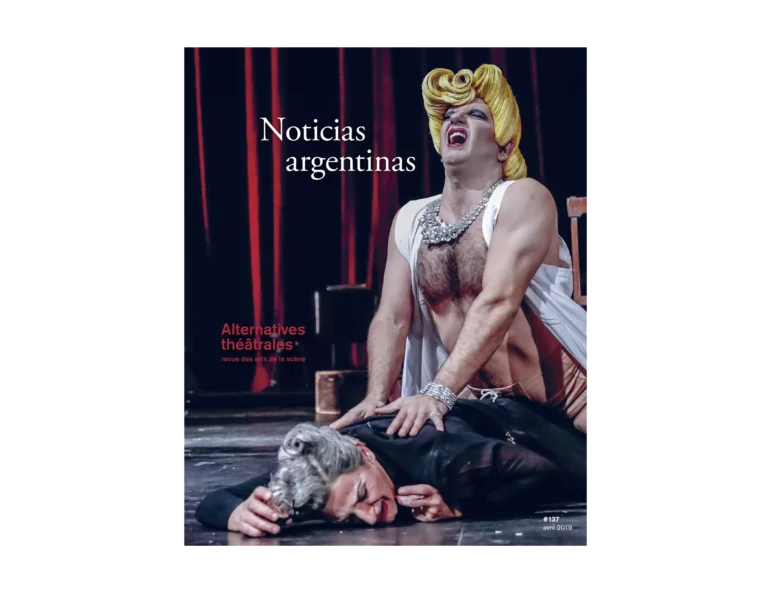

Depuis quelques années déjà, le théâtre argentin est fréquemment à l’honneur dans la programmation des festivals et des grands théâtres européens. Longtemps méconnu de ce bord-ci de « la flaque » – comme les Argentins se plaisent à nommer l’Océan Atlantique qui les sépare du vieux continent – ce théâtre a aujourd’hui des hérauts de renom sur les scènes européennes : Ricardo Bartís, Daniel Veronese (avec le Periférico de Objetos) d’abord, pionniers au Festival d’Avignon en 1998, puis Rafael Spregelburd, Federico León, Claudio Tolcachir, Romina Paula, Mariano Pensotti, Sergio Boris ou encore Lola Arias, pour ne citer que les plus connus.

Ces artistes portent parfois à nos latitudes des créations purement portègnes (c’est-à-dire de Buenos Aires), créées de bout en bout dans le système théâtral argentin (Viejo, solo y puto de Sergio Boris, que le public découvre en France en 2015), ou bien travaillent depuis l’Argentine mais en coproduction avec des institutions européennes (Dínamo de Claudio Tolcachir coproduit par le Théâtre National de Bordeaux), voire même dans un processus de création qui imbrique étroitement l’une et l’autre rive de l’Atlantique, comme pour le spectacle bilingue Champ de Mines de Lola Arias réunissant des vétérans argentins et anglais de la Guerre des Malouines. Or, c’est peut-être de cet étroit maillage entre deux mondes que provient la sensation que beaucoup de spectateurs auront éprouvée devant l’un de ces spectacles : celle d’une profonde singularité, mais qui entre aussi en résonance avec les préoccupations propres au public de notre continent. « Je crois que le fait d’être Argentin […] m’autorise des choses que les Européens ne se permettent pas […]. Je viens d’un pays où la crise est permanente. Tandis que sur votre continent, la crise est une actualité qui intervient à un moment donné », affirme ainsi Rafael Spregelburd1. Le théâtre argentin, rompu aux contextes de crise, serait ainsi momentanément au diapason d’une Europe en proie aux incertitudes.

Néanmoins, cette proximité apparente peut devenir un leurre quand on cherche à comprendre le fonctionnement et la spécificité de ce théâtre. Car comme le suggère, de manière un peu provocatrice, Rafael Spregelburd, en Argentine, la crise – au sens large d’instabilité aussi bien politique qu’économique – n’est pas seulement une thématique : c’est aussi une structure qui conditionne la production théâtrale, à sa source, depuis des décennies. Ainsi, pour comprendre ce théâtre, il faut d’emblée écarter la tentation d’une analyse hors-sol, par un prisme exclusivement européen, et le resituer dans une généalogie vernaculaire qui le façonne, ainsi que dans un espace qui lui est propre. Celui de l’Argentine certes (ou plus précisément de Buenos Aires), mais surtout celui du « théâtre indépendant », dont tous les artistes cités précédemment se réclament, mais dont les contours définitoires peuvent sembler un peu flous. C’est sous l’angle concrètes en termes de modes de production comme de choix esthétiques), si indéfectiblement liée au contexte socio-historique argentin, que nous voudrions interroger un théâtre qui, tout en étant profondément enraciné localement, fait aujourd’ hui aussi le bonheur des spectateurs européens. En quoi consiste ce « théâtre indépendant argentin » ? Comment conditionne-t-il la production contemporaine ? Et comment s’articulent ses singularités locales avec la trajectoire internationale qu’il connaît aujourd’ hui ?

Le théâtre indépendant argentin : entre théâtre d’art et lieu politique

Le « théâtre indépendant », en Argentine, est un espace de production et de circulation qui se définit par la revendication d’une autonomie à la fois artistique, économique et politique, vis-à-vis des cadres institutionnels ou des contraintes marchandes. Il se caractérise par opposition à deux autres circuits : le « théâtre officiel », entièrement subventionné par l’État (qui peut s’assimiler à ce qu’en France nous appelons le « théâtre public »), et le « théâtre commercial » (concentré le long de l’Avenue Corrientes, véritable Broadway portègne), où l’intérêt marchand prime sur l’intérêt artistique. Néanmoins, aujourd’hui, l’étanchéité absolue de chacun des trois espaces de production n’est plus une évidence. Les artistes circulent souvent entre les scènes indépendantes et commerciales, et des pièces créées dans de petites salles alternatives peuvent être propulsées, fortes de leur succès dans l’espace indépendant, dans un retentissant complexe théâtral de l’Avenue Corrientes (c’est le cas par exemple de La Omisión de la familia Coleman de Claudio Tolcachir, née dans l’intimité d’un appartement aménagé en théâtre, pour finir, après une tournée internationale flamboyante, en haut de l’affiche du très cossu Paseo La Plaza). L’organisation de la vie professionnelle selon une logique « par projets2 », favorise ces mutations, tout comme la circulation internationale des artistes argentins dans un réseau théâtral de plus en plus mondia- lisé par les festivals et les coproductions3. Face à cette reconfiguration des dynamiques du système théâtral argentin, on peut se demander si la catégorie même de « théâtre indépendant » est toujours pertinente.

Pourtant, cette étiquette est toujours hautement revendiquée par les artistes et reste la bannière privilégiée par laquelle ils s’auto- définissent. Autrement dit, même quand leurs spectacles sont montés au Paseo La Plaza, au Festival d’Avignon ou au Théâtre de la Ville, les artistes revendiquent leur appartenance au « théâtre indépendant4 ». Cette catégorie est ainsi brandie comme un étendard, que ce soit lors de tournées internationales ou bien à l’échelle locale, par exemple, pour défendre les politiques culturelles mises en péril par le gouvernement argentin actuel (et l’on mesurera tout le paradoxe qu’il peut y avoir à se battre pour conserver des subventions publiques, en jouant la carte du prestige du « théâtre indépendant »). Pourquoi cette notion reste-t-elle un marqueur identitaire fort dans le milieu artistique argentin, au-delà des reconfigurations qui ont dilué ses frontières définitoires ? Pour le comprendre, il faut déplier ce qu’elle recouvre, non pas uniquement en termes d’organisation du système théâtral aujourd’hui, mais aussi en tant que catalyseur d’un héritage culturel et symbolique cher aux artistes argentins.

On considère que le mouvement du théâtre indépendant argentin nait en 1930, avec la création du Teatro del Pueblo (« Théâtre du Peuple », en référence à Romain Rolland), puis d’autres compagnies indépendantes. Il s’agit alors de faire un théâtre non professionnel, engagé politi- quement, ayant pour ambition d’être vecteur d’éducation populaire, tout en offrant au public des œuvres locales de qualité. La vocation du théâtre indépendant, historiquement, est donc tout à la fois artistique, politique et sociale. D’une part, il se construit sur l’objectif d’être un théâtre vernaculaire qui remette profondément en question les structures théâtrales conservatrices. D’autre part, il affiche une ambition politique assumée, que l’indépendance doit préserver de toute ingérence publique. À la différence de certains pays européens, où le théâtre d’art a été pris en charge par l’État, qui a consolidé au cours du XXe siècle un théâtre public donnant sa place à l’innovation artistique, en Argentine, ce rôle d’innovation a donc été historiquement incarné par un théâtre indépendant entretenant une relation très tendue avec les pouvoirs publics. Si cet espace indépendant subit des mutations au tournant des années 1950 (professionnalisation progressive des artistes et diversification de ce qui était au départ un mouvement unifié), ses deux piliers que sont le théâtre d’art et la vocation poli- tique restent immuables, au moins jusqu’à la fin de la dernière dictature. Le cycle Teatro Abierto (Théâtre Ouvert), qui réunit en 1981 – c’est-à-dire encore en pleine dictature militaire – plus de trois cents artistes pour créer un espace de liberté et d’expression artistique, marque l’apogée de ce mouvement historique du théâtre indépendant.

- Rafael Spregelburd, interview mise en ligne par le Théâtre de Liège le 6 juillet 2017, à la suite de la création à Caen de Fin de l’Europe, https://www.youtube.com/watch?v=WYb9t3ggp6k. ↩︎

- Pierre-Michel Menger, « Marché du travail artistique et socialisation du risque : le cas des arts du spectacle », Revue française de sociologie, 1991, Vol. 32, n°1, p. 61 – 74. ↩︎

- Olivier Neveux, Politiques du spectateur.Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, Paris,La Découverte, 2013. ↩︎

- Judith Martin et Jean-Louis Perrier, Buenos Aires, génération théâtre indépendant, Paris, Les Solitaires Intempestif, 2010. ↩︎

- Benoît Hennaut, « Possibilités d’un théâtre politique contemporain. Étude de la réinvention politique et sociale dans le champ du théâtre argentin indépendant post 1983 », Cahiers du CAP, 2017, n°4, p. 157 – 186. ↩︎

- Ernesto Laclau, La raison populiste, Paris, Seuil, 2008. ↩︎

- Florencia Dansilio, La théâtralité retrouvée. Étude socio-esthétique du théâtre indépendant à Buenos Aires (1983 – 2003). Thèse de doctorat en sociologie soutenue à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, le 13 novembre 2017. ↩︎

- Cristina Oñoro et Joana Sanchez, « Le théâtre indépendant face à la crise : l’exemple de Buenos Aires et de Madrid », in Emmanuel Béhague et Valérie Carré, La tyrannie sans visage. Séquelles et effets de la criseà l’écran et sur la scène, Presses universitaires de Strasbourg. À paraître. ↩︎

- Jean-Louis Perrier et Judith Martin, Buenos Aires, génération théâtreindépendant. Entretiensavec Judith Martin et Jean-Louis Perrier, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2010. ↩︎

- Fabienne Darge, « Les tréteaux de Buenos Aires, ville-théâtre unique au monde » [En ligne]. Le Monde, 09/09/2011, http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/09/09/les-treteaux-de-buenos-aires-ville-theatre-unique-au-monde (consultée le 20/10/2018). ↩︎

- Jean-Pierre Thibaudat, « Voyagez avec le théâtre argentin qui met Buenos Aires à portée de main » [En ligne]. Rue89, 11/12/2013, http://rue89.nouvelobs.com/blog/balagan/2013/12/11/voyagez-avec-le-theatre-argentin-qui-met-buenos-aires-portee-de-main-231894 (consultée le 20/10/2018). ↩︎

- Olivier Neveux, Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, op.cit., p.23 – 29. ↩︎

- Entretien avec Emilio García Wehbi, réalisé par Florencia Dansilio à Buenos Aires, 2014. ↩︎

- Ivana Costa, « Los argentinos que cruzan el charco » (Les Argentins qui traversent la flaque), Clarín, 5/07/1999. ↩︎