La confrontation du théâtre et du cinéma est aujourd’hui un des éléments décisifs de notre modernité. Les contradictions qui surgissent dans l’écart entre ces deux modes de représentation deviennent mobiles et déplacent le champ d’application de disciplines dont les premiers pas se sont accompagnés d’une définition étroite du domaine parcouru. La sémiologie du cinéma en privilégiant le postulat syntagmatique1 prenait le risque de s’enfermer dans la vérification de la prééminence idéologique, historiquement située, de la formation narrative ; quant à la peine ébauchée et déjà hier avancée et aujourd’hui sémiologie du théâtre, son défaut de toute interrogation épistémologique sur le signe l’a plongée dans un étroit formalisme où voisinent des emprunts partiels à Saussure et à la sémiotique américaine. Une plus grande attention à la dialectique concrète du travail artistique aurait pu éviter ces impasses tant le détail de l’œuvre en cours chez Godard, Strehler, Straub, Ronconi, Angelopoulos, Vitez, Mikhalkov, Chéreau, Van der Keuken, Brook, Wenders, Lioubirnov pour ne citer que les plus marquants, redéfinit contradictoirement l’unicité de l’œuvre d’art dans son rapport à la tradition2. Un des aspects déterminants de cette contradiction, parmi d’autres, est certainement l’intégration d’éléments empruntés à l’histoire d’autres arts et réinvestis dans le projet contemporain théâtral ou cinématographique. L’ordre du signifiant s’y révèle dans ses relations propres en les unifiant dans un seul procès et en les faisant travailler à l’élaboration d’un contenu cohérent et inédit. En conséquence un réglage particulier s’opère dans les projets artistiques contemporains entre ce qu’on peut appeler des régimes de représentativité3 c’est-à-dire des horizons de référence idéologique qui n’ont pas la même origine ni le même rapport à l’Histoire. Ils rendent visible au théâtre la division des spectateurs qui ne perçoivent pas la cohérence d’un spectacle du même point de vue et qui ne peuvent comprendre que de là où ils sont, dans la représentation, compris. Mettre le spectateur de théâtre en situation d’éprouver une émotion cinématographique pour réinsérer la situation créée dans le signifiance théâtrale équivaut à faire appel, à travers deux régimes de représentativité distincts, à deux historicités qui non seulement divisent les spectateurs entre eux, mais les sujets en eux-mêmes. Au cinéma, l’émergence, au sein de la représentativité cinématographique, d’un régime qui lui est étranger crée un déplacement sensible de la fiction où s’isole et se laisse reconnaître le signifiant théâtral comme tel. Celui-ci apparaît alors comme effet de théâtralité ; le cinéma, de Méliès à nos jours, s’en est constamment nourri. Mais ce qui nous intéresse ici la fonction critique du signifiant théâtral au cinéma, le moyen sans doute de faire l’histoire du cinéma par ses ruptures, ses œuvres maudites et ses chefs d’œuvre.

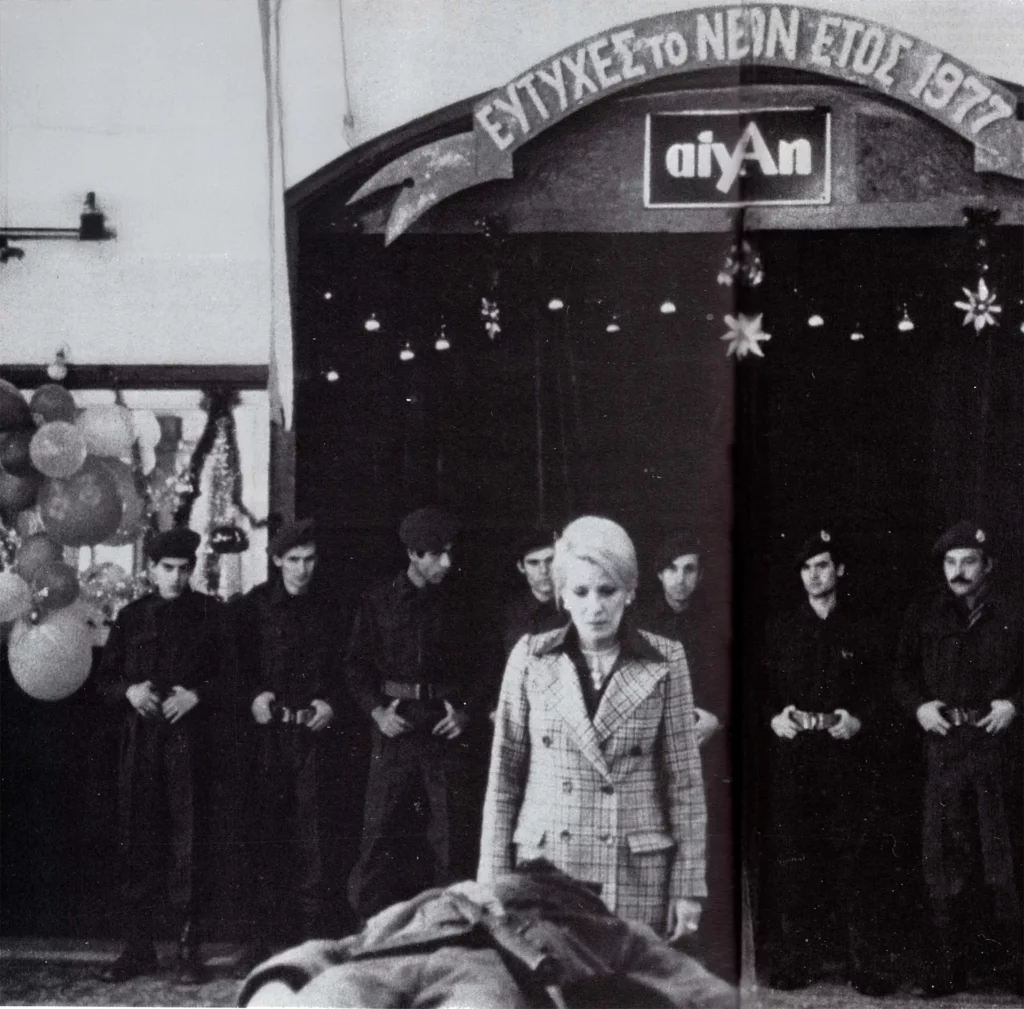

L’empire du signifiant théâtral s’exerce par l’arbitraire de la scène, lieu conventionnel où se déroule l’action dramatique. Les cinéastes qui, parmi nos contemporains, saisissent les exigences du politique dans leur rapport à l’Histoire font de cet arbitraire la modalité spécifique de leur mise en scène. Dans Les Chasseurs, Angelopoulos oppose au transit du Voyage des Comédiens le lieu unique, salle des fêtes d’un pavillon de chasse où viennent se retrouver les dignitaires du régime des Colonels. Enté au cœur de l’Histoire grecque comme l’œil immobile d’un typhon, l’espace ainsi défini conduit la fiction à s’écrire, non comme reflet mais comme réfraction du contenu historique cité et transformé. « Le fruit n’est porteur de ce qui est historiquement saisi contient en lui le temps comme la semence précieuse, mais indiscernable au goût » pourrait-on dire grâce à Angelopoulos et avec Benjamin4. L’historicisation du contenu par la fiction est précisément rendu possible par l’usage dialectique du signifiant théâtral.

La scène redéfinit les éléments qui s’y trouvent dans des termes inadéquats au type de vraisemblance que suppose la représentativité cinématographique. Contradiction ouverte dans laquelle s’engouffrent différents moments de l’Histoire grecque, la semence précieuse du temps restant indiscernable au goût dans la construction dramatique qui fait agir ensemble ces éléments divers. Ainsi le recours au signifiant théâtral, loin d’être métaphorique, relève d’une profonde nécessité dialectique qui le fait agir comme instance d’historicisation. Le corps de ce maqulsard communiste de l’insurrection de 1947 que les chasseurs retrouvent dans la neige est, comme celui de la pièce de Ionesco, inassimilable au présent dans lequel se situe leur découverte. Mais ce corps encombrant, une fois déposé au centre de la scène, dans la salle des fêtes du pavillon de chasse, y dessine, comme à la craie, cercle de l’exclusion qui l’a fait sortir de l’Histoire officielle, c’est-à-dire échapper au passé et rester indéfiniment présent. Le passé, quand il ne passe vraiment pas, retrouve la théâtralité mythique du temps qui n’a pas encore pris conscience de sa durée.

Le film organise une durée nouvelle qui prend conscience des discontinuités de l’Histoire en réunissant dans un lieu mythique les fragments dispersés aux quatre vents d’une oublieuse mémoire. Angelopoulos va plus loin en retenant de l’arbitraire théâtral la possibilité de retourner le point de vue et de faire de la scène non seulement le lieu unique où se déroule l’action mais aussi le pivot d’où l’appréhension du dehors, le passé ou l’ailleurs, devient possible. Toute l’Histoire grecque défile, à proprement parler, devant la scène qui en constitue le point d’ultime réfraction. Aux plans qui cadrent étroitement la salle des fêtes où le mort a été déposé s’opposent ceux qui montrent l’extérieur du point de vue du pavillon de chasse, comme si la caméra était placée exactement là où git le maqulsard dans la fiction. Ainsi le point de vue qui organise le propos se confond avec l’objet théâtral par excellence qu’est ce mort venu d’une autre guerre. La théâtralité est ici le moyen de problématiser l’espace cinématographique en ouvrant celui-ci sur son contrepoint. Au défilement des images et au flux supposé de l’histoire s’interpose le temps suspendu dans l’espace neutre de la scène où la guerre civile n’en finit pas de durer.

« Un film, c’est la rencontre d’un lieu et d’un texte » dit Straub en usant par esprit polémique, d’une définition non spécifique au cinéma mais qui pourrait l’être au théâtre. Tout commence bien en effet sur la scène par la rencontre entre le texte énoncé et le lieu conventionnel.

Au cinéma la convention de l’espace n’est pas régie par les mêmes lois et celui-ci dispose de puissants moyens pour la faire oublier ou plutôt pour en médiatiser les effets. Chez Straub au contraire cette médiation ne vient moduler la confrontation du texte et de l’image, du verbal et du spatial, dont la double tension est à la base de sa dramaturgie. L’amphithéâtre romain d’Alba Fucense près d’Avezzano est l’élément déterminant de la mise en scène de Moïse et Aaron. Loin d’être un lieu possible pour la représentation de l’opéra il est le lieu absolument nécessaire qui après des jours et des jours de recherches infructueuses s’est imposé à Danièle Huillet et à Jean-Marie Straub. La théâtralité explicite de ce lieu intervient comme un protagoniste à part entière qui met l’opéra et le texte de son chant sous la lumière crue d’une ruine inondée de soleil et revisitée par la musique loin de l’appareil et de la pompe des architectures d’opéra. Le théâtre romain est étranger à l’histoire de l’opéra, il est le théâtre dans son historicité propre, épurée de chacune de ses formes particulières, épuré d’un geste dans lequel se reconnaît le mouvement fondateur du prophète qui livre la figure à son peuple en lui apprenant à subir l’épreuve de l’absence et de la présence de Dieu. Le signifiant théâtral s’impose ici par l’arbitraire de la scène pour penser la fiction même de l’opéra de Schönberg. Le dessin de la scène originelle, cercle de pierres levées entre les montagnes, est comme le tracé de la figure qui inaugure le règne du verbe dont le prophète vient porter témoignage. « Quelque chose de spécial et complexe résulte : aux convergences des autres arts située, issue d’eux et les gouvernant, la Fiction ou Poésie »5. L’opéra qui se nourrit du rêve de cette convergence la retrouve ici transformée par la théâtralité propre au cinéma qui tient à distance le verbe et son incarnation, la parole du prophète et l’absence de Dieu. Adoptant un parti pris essentiellement analytique, celui-là même de la musique de Schönberg, Straub met en scène les composantes mêmes de la fiction, les données fondatrices de la représentation. Le peuple élu est condamné à l’errance du signifiant, convoquée en ce lieu

Pour savoir l’invisible

Pour penser l’irreprésentable