Un bon demi-siècle après l’« invention » du théâtre musical, l’association de la musique et du théâtre marque nombre des démarches les plus importantes de la scène contemporaine. Loin de constituer un simple « sous-genre » figé de la création musicale ou théâtrale, elles n’ont rien de marginal mais sont au contraire au cœur des enjeux scéniques actuels, et même souvent à leur pointe : des créations de Heiner Goebbels à celles de David Marton ou Thom Luz, des glissements de la parole au chant dans les spectacles de Christoph Marthaler aux performances théâtrales convoquant musique électrique ou électronique, elles manifestent une vitalité et une inventivité qui irriguent indifféremment les champs de la création musicale et théâtrale.

Si les relations entre théâtre et musique remontent à l’origine de la scène occidentale – comme elles sont également essentielles dans les traditions extra-occidentales –, si l’histoire du spectacle a donné naissance à des genres mixtes nombreux et divers (opéra, comédie-ballet, Singspiel, cabaret, comédie musicale…), c’est dans la seconde moitié du XXe siècle que s’est développée la revendication d’un « théâtre musical » qui s’affirmait moins comme un genre que comme un concept critique à la fois contre la tradition, le public et l’institution – de l’opéra en particulier – en développant un caractère exploratoire lié à la musique et à la scène.

Les collaborations entre Bertolt Brecht et les compositeurs Kurt Weill puis Hanns Eisler y avaient déjà contribué dans les années 1920 – 1930, privilégiant un dialogue des arts qui ne se résolvait pas dans la synergie ou la fusion à laquelle aspirait l’œuvre d’art totale wagnérienne, décloisonnant les traditions et les registres et cherchant une nouvelle forme d’adresse au public, une écriture à la fois élaborée et populaire qui traduisait une esthétique liée à un engagement politique1.

Cet engagement social et politique sera, quelques décennies plus tard, également au cœur de la revendication d’un « « nouveau théâtre musical » chez le compositeur italien Luigi Nono. Et si les grandes démarches fondatrices des années 1960 peuvent apparaître plus formellement « expérimentales », leur visée s’avèrera toujours, tant institutionnellement qu’esthétiquement, celle d’un décloisonnement et d’une abolition des hiérarchies établies dans les rapports entre les deux arts, l’ouverture de nouveaux espaces de liberté créatrice au-delà des codes traditionnels et « bourgeois ».

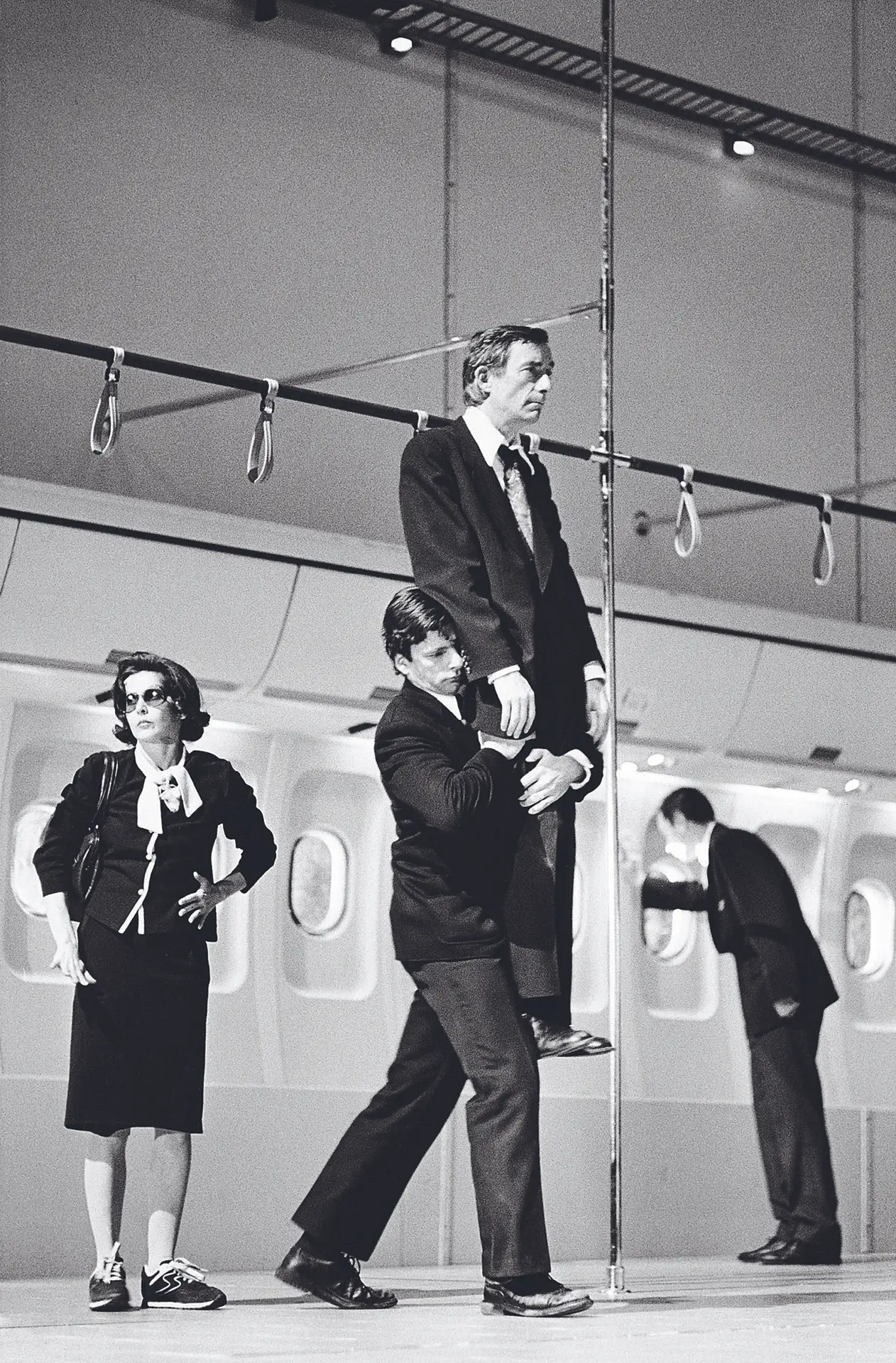

Dans Votre Faust. Fantaisie variable genre opéra (1961 – 68), issu de la collaboration entre le compositeur belge Henri Pousseur et l’écrivain français Michel Butor2, l’esprit révolutionnaire de mai 68 est par exemple bien tangible : les hiérarchies et les conventions du monde de l’opéra s’effondrent, l’œuvre est soumise à l’exercice de la démocratie directe et de l’aléatoire (un argument, cinq fins possibles qui dépendent des choix du public). Les chanteurs s’associent aux acteurs pour exposer le drame, les acteurs jouent leur texte sur les signes du chef d’orchestre, le metteur en scène peut modifier le rythme d’une scène (et donc le tempo de la musique), les musiciens prennent la parole et des bandes enregistrées de sons et de voix prolongées ou déformées s’ajoutent à un orchestre lui-même divisé en quatre stands, où Votre Faust est joué en français, en allemand, en italien et en anglais…

Luciano Berio, grâce entre autres à sa rencontre avec la chanteuse Cathy Berberian, explore toutes les possibilités de la voix à travers plusieurs œuvres dont la célèbre Sequenza III (1965), et travaille également avec le poète Edoardo Sanguineti à des créations scéniques comme Laborintus II (1965)3. Mauricio Kagel, de son côté, théorise en 1960 la notion de « théâtre instrumental » où les comportements liés à l’interprétation musicale (gestuelle, expressions du corps) sont poussés à leur paroxysme pour devenir un véritable jeu d’acteur : dans Improvisation ajoutée (1961), un organiste joue en même temps qu’il crie, rit ou bat des mains ; dans Tactil (1970), les instrumentistes jouent torse nu pour rendre visible la dynamique des muscles et des articulations, le corps à corps entre le musicien et son instrument. De nombreux compositeurs, par la suite, considéreront que les mouvements et la vision scénique font partie de la musique, de Stockhausen à Dieter Schnebel avec la « partition de gestes » qu’est Körpersprache (1980) ou encore Thierry De Mey avec Musique de tables (1987), qui codifie jusqu’à la chorégraphie les positions et mouvements des mains de trois percussionnistes ayant des tables pour seuls instruments4.

- Ainsi que le rappelle Leyli Daryouch dans son article p. 71, Walter Felsenstein, contemporain de Brecht qui fonde le Komische Oper à Berlin-Est juste après la Seconde Guerre mondiale, refuse comme lui le spectacle « culinaire » et veut apporter à la scène lyrique le renouvellement artistique qui s’opère dans le champ théâtral. ↩︎

- Créé à la Scala de Milan en 1969 (une « création- naufrage » selon les auteurs !) Votre Faust a été recréé en 1981 à Gelsenkirchen, et on en a pu voir en 2016 en France une nouvelle version au Nouveau Théâtre de Montreuil (musique Henri Pousseur, texte Michel Butor, direction musicale Laurent Cuniot, TM+, mise en scène Aliénor Dauchez). ↩︎

- Il s’inspirera également d’un de ses poèmes pour composer A‑Ronne, documentaire radio pour cinq acteurs (1974). A‑Ronne II, d’après A‑Ronne, a connu une première (et unique à ce jour) mise en scène réalisée par Ingrid von Wantoch Rekowski en 1996, aux Brigittines à Bruxelles (voir l’article de Bernard Debroux p. 62). ↩︎

- Musique de tables a été récemment (2017) repris et prolongé à la Pop (Paris) par Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard (le spectacle sera repris à l’automne 2018 dans le cadre de « Mesure pour Mesure » au Nouveau Théâtre de Montreuil). ↩︎

- Heiner Goebbels, « “Édifier une société de prospérité modérée généralisée !” L’Ensemble Modern comme exemple » (« “Eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand umfassend aufbauen !” Das Ensemble Modern als Beispiel »), traduit par nos soins. Ce texte fera partie du volume d’écrits de Heiner Goebbels, qui sera traduit de l’allemand par Alexis Barrière et Isabelle Kranabetter, à paraître aux Éditions de la Philharmonie de Paris. ↩︎