Anne-Françoise Benhamou : Avez-vous le sentiment que les années 80 ont vu émerger des esthétiques nouvelles ?

Claudine Gironès : C’est surtout dans les cinq ou six dernières années qu’un renouvellement est devenu manifeste. Les gens de ma génération — Vincent, Hourdin, Gironès, Lavaudant, Chéreau… — que j’ai connus à leurs débuts, ont travaillé jusqu’aux années 80 sans qu’on ait l’impression qu’il y avait derrière eux une « relève ». Mais je crois que depuis 1984 – 1985, on peut vraiment parler d’une génération de metteurs en scène qui se démarquent complètement de ceux qui les précèdent ; ils ne savent d’ailleurs pas tous ce qui a été fait avant eux par Vincent, par Chéreau…

A.-F. B. : … par Vitez ?

C. G. : Je mettrais Vitez un peu à part. Bizarrement, alors qu’on a commencé à parler de lui au même moment, j’ai le sentiment qu’il a toujours existé et qu’il existe encore — comme s’il traversait les générations… Peut-être parce qu’il n’appartenait pas vraiment à la sienne. Il est le seul, en tout cas, à être apparu un peu comme un maître ; il a été un formateur tout au long de son parcours, et il a aussi beaucoup parlé de son travail, écrit dessus, ce qui n’est pas le cas des autres metteurs en scène de cette génération. Les écrits deviennent plus facilement des références pour ceux qui suivent.

A.-F. B. : Les metteurs en scène que vous programmez au Maillon, ceux dont il est question dans ce numéro, produisent pour certains depuis une dizaine d’années. Mais l’idée qu’« il se passe quelque chose de nouveau » ne s’est pas encore vraiment imposée, alors que la génération précédente a été reconnue assez vite. À quoi tient cette émergence lente ?

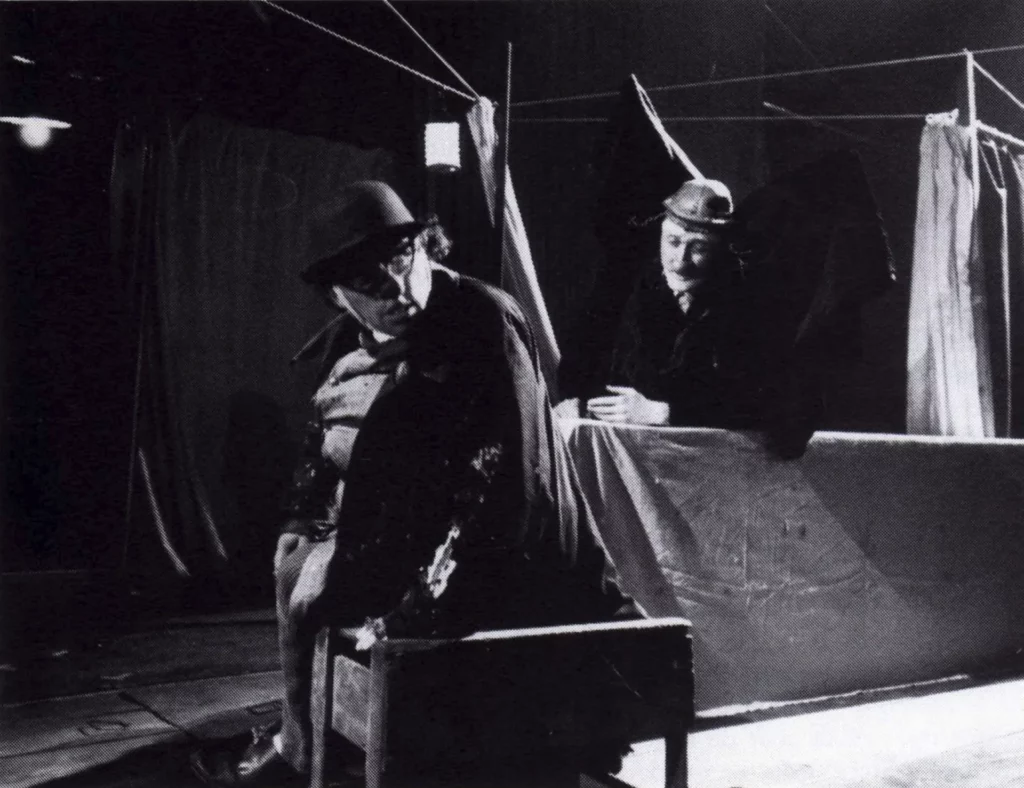

C. G. : Ils ont travaillé différemment. Christian Schiaretti, par exemple, avait fait déjà beaucoup de mises en scène avant que j’en voie une — pourtant, je vais beaucoup au théâtre et j’essaie de m’intéresser aux gens. Il avait réalisé des spectacles dans des circuits un peu parallèles, des écoles de théâtre, des ateliers avec des élèves comédiens, ou dans des théâtres en dehors du réseau institutionnel. Quant au Théâtre du Radeau, je connaissais son existence avant d’avoir vu quoi que ce soit ; et puis ils sont venus présenter L’Éden et les Cendres dans le cadre de rencontres de jeunes compagnies à Gennevilliers : un spectacle très étrange qui m’avait frappée. Ensuite, ils sont repartis travailler dans leur coin, en province, et on les a revus, plus tard, avec Mystère Bouffe, que j’ai trouvé formidable et que nous avons tout de suite programmé à Montluçon.

Le cas de Joël Jouanneau est intéressant : il a fait plusieurs mises en scène dans le circuit du théâtre amateur, et aussi des spectacles pour le jeune public avant d’être remarqué avec L’Hypothèse — on oublie maintenant cette période où il a appris son métier.

A.-F. B. : Qu’est-ce qui vous semble le plus caractéristique dans cette nouvelle vague d’hommes et de femmes de théâtre ?

C. G. : Ce sont pour la plupart des gens qui travaillent en équipe (ce qui les rapproche d’ailleurs de la génération précédente qui a débuté de cette manière).

C’est ce qui s’était un peu perdu au début des années 80 : il y avait bien des projets, parfois brillants, avec une idée de mise en scène, un beau décor, un « casting »… Cela a donné quelques beaux spectacles, mais on ne sentait pas de cohérence, de continuité dans le travail.

En revanche, ceux qu’on voit apparaître depuis cinq ou six ans sont tous des gens qui se sont créés des « familles », des réseaux : c’est cela qui fait, à mon avis, que cette « relève » existe. La force de leurs spectacles vient entre autres de ce que les metteurs en scène sont imprégnés d’une réelle connaissance des acteurs avec lesquels ils travaillent. Certains groupes ont été créés par des gens qui avaient déjà fait quelque chose ensemble pendant leur période de formation, au Conservatoire ou à l’École de Chaillot (où est né, par exemple, le Théâtre Machine de Stéphane Braunschweig).

C’est analogue à ce qui s’est passé, dans la génération précédente, avec le théâtre universitaire ou les équipes parties de l’École du T.N.S.

Le Théâtre du Radeau est constitué de gens qui se sont réunis autour d’une sorte de projet éthique ; ils ont fait le choix d’un mode de vie, d’un certain type de fonctionnement en groupe. Ce que je rapprocherais de la naissance de troupes comme l’Aquarium ou le Soleil. Et aussi, bien sûr, des débuts de La Reprise, du G.R.A.T., des Fédérés, avec qui j’ai beaucoup travaillé.

A.-F. B. : N’y a‑t-il pas un risque, au fur et à mesure que ces metteurs en scène deviennent plus connus et qu’ils ont plus de moyens, qu’ils cèdent eux aussi aux tentations du « casting » ?

C. G. : Cela dépend beaucoup de nous, c’est-à-dire des producteurs et des programmateurs. Si les gens qui leur permettent de réaliser leurs spectacles leur demandent sans cesse des têtes d’affiche pour s’engager, ils seront forcés d’aller dans ce sens. Mais je ne crois pas que ce soit le cas actuellement, puisque leurs spectacles trouvent un public. C’est vrai qu’on n’y voit pas de vedette, ni de numéro d’acteur.

On ne se dit pas à tout moment : « Tiens ! c’est X qui joue tel rôle ! » Mais c’est une génération qui a, je crois, un grand respect de l’acteur, qui se pose profondément la question de la direction d’acteur.

« Leurs » comédiens circulent d’un texte à l’autre ; ce qui fait que dans un premier temps, on a du mal à les identifier, puis qu’on les repère très bien : on n’oublie pas, par exemple, la présence très particulière de Yann-Joël Collin, l’acteur qui interprétait Woyzeck et Don Juan dans la « trilogie » de Stéphane Braunschweig.

Il faut se rappeler que dans les années 60, 70, il y a eu des spectacles extraordinaires avec des comédiens qui n’étaient pas des stars, mais qui étaient des stars là où ils étaient, pour l’objet qu’ils créaient. C’est cela qui me touche, c’est cela que je trouve beau.

A.-F. B. : Percevez-vous un renouvellement dans le rapport aux textes, ou dans leur choix ?

C. G. : Une des choses que j’apprécie le plus chez ces metteurs en scène, c’est leur envie véritable de monter des pièces coûte que coûte ; ils ne sont ni timides ni timorés par rapport à des distributions importantes : c’est aussi pour cela qu’ils ont besoin d’une équipe, de l’engagement de toute une compagnie sur un projet. Quand Da Silva monte Shakespeare, Braunschweig Brecht ou Büchner, Rancillac Corneille, il leur faut du monde et ils se débrouillent pour le faire avec les moyens qu’ils ont : c’est une autre expérience, artistique et économique, que lorsqu’on engage un ou deux acteurs dont on sait qu’il faudra les payer très cher !

Du coup, on renoue avec un des plaisirs les plus forts du théâtre : voir beaucoup de comédiens sur un plateau…

Ce qui me frappe aussi, c’est une circulation plus fluide entre les différents types de textes. Rancillac, par exemple, qui a monté Lenz, voudrait maintenant mettre en scène Giraudoux, et il travaille aussi beaucoup sur le répertoire contemporain (Lagarce). Sophie Loucachevski a mis en scène Shakespeare et Sirjacq, Marivaux et Mishima. Aucun ne se cantonne dans les classiques ou dans les contemporains.

Surtout, il n’y a pas de différence d’approche selon que le texte appartient ou non au patrimoine. Il y a moins de cloisonnements, plus d’éclectisme : la diversité des projets que je reçois est étonnante.

C’est dû aussi, peut-être, à un rapport au théâtre moins « culturel » que ne l’était le nôtre. Aussi savants, cultivés, diplômés que soient ces jeunes gens (pour moi ce sont quand même des jeunes gens), ils n’ont pas reçu le même enseignement que nous ; leur scolarité n’a rien à voir avec la nôtre ; ce qu’on nous inculquait n’a plus vraiment cours dans les écoles… Du coup, ils n’ont pas le même rapport aux textes, aux repères culturels.

A.-F. B. : Les spectacles qui ont marqué les années 60 ou 70 se sont souvent imposés par leur radicalité. Ce désir de déranger, de provoquer le public me semble assez absent des démarches d’aujourd’hui.

C. G. : Ce qui a disparu, je crois, c’est l’idée d’un théâtre de recherche — un concept qui était très important pour nous, pendant une période… assez courte finalement !

Mais il y avait surtout, pour les gens de ma génération, cette grande histoire de la décentralisation dont ils héritaient mais dont ils cherchaient à se démarquer. Ils ne voulaient plus de cette référence constante à Vilar, au théâtre pour tous. Ils avaient besoin d’affirmer à nouveau le théâtre comme art, d’aller jusqu’aux ruptures que cela pouvait entraîner avec le public. Aujourd’hui, cette polémique autour de la notion de théâtre populaire est enterrée. Les artistes n’ont plus besoin de parler pour ou contre. Ils ne se sentent pas obligés de faire du théâtre pour le plus grand nombre, mais ils ne veulent pas non plus mener une recherche dans un coin.

Leur relation au public est peut-être plus directe, plus simple. Cela tient aussi à leur goût de la théâtralité. Les metteurs en scène de cette génération sont très différents les uns des autres, mais ils ont en commun un plaisir du plateau que je trouve communicatif, une pratique concrète, sensible, imaginative de la scène, un rapport très libre aux textes, une envie de toucher les spectateurs.

A.-F. B. : Quel répondant ce dynamisme trouve-t-il au niveau institutionnel ? Est-il dû aussi à des changements dans ce domaine ?

C. G. : Pendant des années, les centres culturels, les institutions qui ne sont pas dirigées par des metteurs en scène ont très peu participé à la création ; elles se consacraient à la diffusion, conformément à leur mission. Depuis quelque temps, beaucoup de ces structures sont devenues très actives, en produisant ou en coproduisant des équipes sans feu ni lieu. C’est bien sûr parce qu’elles ont plus de moyens, mais aussi, peut-être, parce qu’il y a une « relève » au niveau des responsables culturels. Beaucoup sont attentifs et curieux. Ils n’attendent pas qu’un spectacle soit créé pour l’acheter, ils interviennent pour qu’il existe.

Pour ma part, quand j’ai l’impression que quelque chose de fort se passe sur un plateau — qu’il s’en dégage de l’énergie, des images, des signes, mais aussi qu’on sent derrière une réflexion, un propos — je n’hésite pas à m’engager sur la prochaine création, tout en sachant qu’elle peut être moins réussie. Mais nous sommes là pour ça. Il faut faire confiance à la qualité de l’artiste.

A.-F. B. : Avez-vous l’impression de prendre un risque en ouvrant très largement votre théâtre à des metteurs en scène et à des équipes encore peu connus ? Beaucoup de programmateurs semblent penser qu’une saison doit être bâtie sur un certain nombre de « valeurs sûres » qui garantissent la présence du public.

C. G. : L’expérience que j’ai vécue avec Les Fédérés (Wenzel et Périer) à Montluçon, où nous avons créé un théâtre à partir de rien, dans une ville où il n’y en avait pratiquement jamais eu, m’a appris que le risque n’est pas, en tout cas, dans l’absence de « notoriété » des spectacles proposés. Les gens venaient sans a priori, revenaient parce qu’ils avaient aimé ce qu’ils avaient vu. Il leur était tout à fait indifférent de savoir si les artistes étaient connus ou médiatiques.

D’ailleurs, les « valeurs sûres » dont vous parlez sont très relatives : les acteurs, les metteurs en scène qui sont pour nous des références au théâtre, personne, dans le public moyen, ne les connaît ! Le risque est dans la qualité des esthétiques que je propose. Si je me trompe trop de fois, les spectateurs ne me suivront plus, et ils auront raison. Ce qui est important, dans une programmation, c’est de créer la confiance du public. De faire qu’il soit curieux, qu’il ait envie de découvrir des univers, de circuler entre les formes. Qu’il accepte d’être déçu parce qu’il espère être ravi.