Nous devions nous retrouver à quatre autour d’un café pour parler de la situation des artistes racisé.e.s en Belgique aujourd’hui, des deux côtés de la frontière linguistique, avec Luanda Casella, performeuse et enseignante active dans le réseau flamand, et Soraya Amrani, journaliste culturelle francophone. Malheureusement, les forces conjuguées de l’épidémie, des enfants malades et des ennuis d’ordinateur emblématiques de cette année 2020 ont eu raison de ce projet. Nous avons donc mené deux entretiens séparés, articulés autour de questions communes : quelle est la situation des artistes racisé.e.s aujourd’hui ? Comment cette situation a‑t-elle évolué par rapport au passé et comment la voyez-vous se transformer dans le futur ? Comment la discrimination opère-t-elle dans les écoles d’art ? Ces deux entretiens se croisent, se répondent, et dressent un portrait à la fois difficile et riche d’enseignements sur le problème du racisme, le manque de courage, et ce qui peut être fait pour y remédier.

Une étude poussée sur la question de la diversité dans les arts de la scène en Belgique francophone est urgente. Les deux interventions que nous proposons ici ne visent pas à pallier à cette absence de chiffres ; plutôt Soraya Amrani et Luanda Casella nous livrent deux témoignages personnels faisant état des difficultés qu’elles ont rencontrées – et rencontrent encore – en tant qu’artistes racisées en Belgique.

Le choix d’interroger une artiste active en Flandre et l’autre en Fédération Wallonie-Bruxelles était évident : la culture relève des compétences communautaires, et des différences très marquées existent à ce sujet entre le Nord et le Sud du pays. Des solutions existent pour pallier aux discriminations, à nous d’exiger qu’elles soient mises en place pour dépasser enfin l’entre-soi qui règne si souvent dans les salles et sur les plateaux.

Soraya Amrani, qui êtes-vous ? Quelle est votre pratique ?

Je suis née en France où j’ai passé mon enfance. Je suis arrivée à Bruxelles au début des années 1990. J’ai suivi une formation en Interprétation dramatique à l’INSAS, par la suite j’ai travaillé comme comédienne. Au début des années 2000, je commence à bosser en tant que journaliste culturelle pour la Première et Arte Belgique. Je bifurque par nécessité. À l’époque, les opportunités d’embauche sont assez minables. Comme pour tous les artistes me direz-vous. Pas tout à fait de mon point de vue. Entre les rôles de sœur/femme de terroriste, les débats interminables pour savoir quel type de voile on allait me mettre sur la tête, les propositions scabreuses pleines de fantasmes orientalisants et les fins de non-recevoir à cause de mon origine, l’horizon était vraiment peu engageant. Quand j’y repense, c’était tout à fait « normal » à l’époque de dire à une fille comme moi, qu’on n’imaginait pas un faciès comme le mien pour le rôle parce que confier un rôle à quelqu’un « comme moi » ça voulait dire quelque chose politiquement que l’on ne cherchait pas forcément à dire. La neutralité était blanche et personne ne discutait ça. Moi la première, en tout cas pas publiquement. Quand j’y repense, je trouve ça affligeant, toutes les excuses derrière lesquelles on se cache sans doute encore pour exclure une partie d’entre nous des scènes. Après ces années de castings assez pathétiques, j’ai commencé dans les médias. Quelques années plus tard, j’ai rejoint le Brocoli Théâtre que j’ai quitté fin des années 2000 pour reprendre la direction de la Charge du Rhinocéros, une structure de production/diffusion théâtre et de coopération culturelle dont nous avons, à mon arrivée, réorienté l’activité autour du bassin méditerranéen et de l’Afrique subsaharienne.

Est-ce que la place des non-blanc.he.s dans notre secteur a évolué ces dernières années ?

Pour répondre finement à la question, il faudrait mener une enquête scientifique digne de ce nom, ce que je n’ai jamais fait. Je ne peux répondre à cette question que sur base d’un ressenti forcément subjectif et basé sur mon vécu. Et là je dirais que le chemin à parcourir est malheureusement encore bien long !

En 2017, Alternatives théâtrales consacrait déjà un de ses numéros1 et une série de rencontres à la diversité dans le milieu théâtral. J’ai assisté à la deuxième rencontre qui se déroulait à Bruxelles et comme trop souvent malheureusement j’ai retrouvé là les mêmes participant.e.s, celleux que l’on retrouve souvent lors de ce type d’événements et c’est une bonne chose, sauf que par ailleurs ce sont encore les mêmes qui ont brillé par leur absence, un peu comme si la question de la diversité ou plutôt d’absence de diversité ne concernait que celleux qui en subissent les effets. Cette absence, ce désintérêt c’est déjà une part du problème. Lors de cette rencontre, on a ressassé les mêmes constats connus depuis longtemps. Ils ne sont pas ressassés par plaisir mais parce que dans les faits, ils ne sont que très peu suivis d’actions. Et devant toute cette inaction, la colère finit par monter et avec elle un sentiment de frustration. En tout cas, c’est ce que j’ai perçu lors de cette rencontre. Qu’on ne s’y trompe pas, le problème ça n’était pas la rencontre en tant que telle, non, cette rencontre a agi pour moi comme un révélateur et de ce point de vue-là je la trouve précieuse, j’y repense souvent d’ailleurs. Mais globalement, que ce soit sur les scènes, dans les publics ou au sein des institutions, nos théâtres – même s’ils s’en défendent – ne brillent pas exactement sur le terrain de la diversité. Aujourd’hui encore, excepté lors de représentations scolaires, il m’arrive encore trop souvent d’être la seule personne de couleur dans la salle. Aujourd’hui encore, lorsque j’entre dans un théâtre c’est comme si je sortais momentanément de Bruxelles. Le décalage entre les visages multiples de cette ville et le public que je croise au théâtre est énorme. Comme s’il s’agissait de deux mondes différents, comme si aller au théâtre c’était prendre le temps d’une soirée un aller-retour pour un monde parallèle. Je n’ai pas perçu ces dernières années de changement majeur et significatif à cet endroit-là et j’en suis bien triste.

Observez-vous des différences entre les pratiques flamandes et francophones à Bruxelles ?

Là encore je n’ai aucune réponse scientifique à donner, je parlerai de mon expérience personnelle. Au sortir de l’INSAS, c’est côté flamand que j’ai connu ma première expérience professionnelle. Et plus largement c’est du côté flamand que les opportunités les plus intéressantes théâtralement (c’est-à-dire les moins clichées) sont venues. Je me souviens qu’à l’époque on se passait le mot entre artistes non blanc.he.s. À telle enseigne que le jour où Jan Goossens a annoncé son départ du KVS, j’ai le souvenir d’un comédien racisé paniqué et agité qui n’arrêtait de répéter en boucle : « Ça y est, c’est fini la belle vie ! Maintenant quand on nous appellera, ce sera pour la Journée contre le racisme ou contre l’intolérance ou je ne sais quel machin qu’ils vont inventer pour nous caser ! » Cette seule sortie en dit long déjà. Je ne sais pas s’il a raison, mais cette réaction reflète assez bien un état d’esprit que je perçois depuis longtemps. Maintenant, certain.e.s ont pu voir aussi dans cette ouverture côté flamand un travail de soft power ou de lobbying auprès de ce que l’on appelle les « communautés » dans une capitale qui constitue un enjeu politique de premier ordre. Je n’ai pas d’avis là-dessus, mais s’agissant des planches, des publics et plus largement de la programmation, pour moi il n’y a pas photo ! Côté francophone, j’entends encore si souvent la fameuse rengaine de l’« excellence » derrière laquelle on se cache pour mieux exclure. Un vieux poncif qui s’applique d’ailleurs tout aussi pernicieusement aux femmes… Certaines directions vont répondre qu’elles ne s’attachent aucunement au genre mais que c’est bel et bien la qualité, l’excellence qui guident leurs choix, comme si cette excellence était vierge de toute forme de biais. Qui détermine aujourd’hui ce qui relève ou non de l’excellence et qui mérite de se retrouver sur les planches ? Et sur base de quels critères ? Le regard que l’on pose sur les femmes ou les personnes racisées est-il si objectif et neutre que ça ?

Croyez-vous qu’il y a eu une influence de Black Lives Matter sur le secteur des arts de la scène ?

À voir. Mais ce qui se passe dans la société depuis quelques mois est réjouissant ! Après, il ne va pas falloir baisser la garde. Je travaillais dans un théâtre au moment où #MeToo a démarré et je me souviens de réflexions acerbes d’hommes qui expliquaient, hilares, que c’était juste un mauvais moment à passer avant que ces « gonzesses » ne retournent au bercail et qu’on en revienne au business as usual. J’ai observé leur fébrilité à mesure que le mouvement prenait de l’ampleur (à mon propre étonnement d’ailleurs). Mais il aura fallu des mois, des années de contestation au niveau mondial. Sur la question du racisme il en faudra autant. Il faudra surtout que ce racisme, comme la question de la parité, ne soit plus le combat des seules personnes que l’on voudrait « concernées ». Et c’est ce qu’il y a de beau dans le mouvement BLM, et ce y compris en Belgique, on a assisté à des manifs dans le pays qui réunissaient des noirs, des gens de couleur et des blancs aussi. Ce sursaut-là a fait un bien immense. Et puis ce mouvement a permis aussi d’exhumer un passé colonial enfoui et dont on mesure à quel point il est au mieux mal connu ou au pire totalement inconnu de nombre de nos concitoyens, parfois même très éduqués. Le lien entre ignorance du passé colonial et perpétuation des stigmates racistes aujourd’hui n’est plus à faire, mais on voit à quel point tout ce qui touche à la question coloniale, ses survivances dans l’espace public, dans le langage reste « touchy » et réveille instantanément des débats houleux. BLM a permis de faire entendre dans ces débats trop souvent monopolisés par les mêmes personnes aux mêmes avis, des voix contraires qui de mon point de vue contribuent à enrichir solidement les discussions et à secouer des certitudes qui méritent sérieusement d’être remises en question. Et s’agissant du secteur théâtral, j’ai vu comment certain.e.s artistes ont pu à cette occasion faire entendre leur voix sur la difficulté qui est la leur de trouver une place et d’échapper aujourd’hui encore à des stéréotypes fallacieux dans les propositions artistiques qui leur sont faites, et parfois à pire encore.

Comment voyez-vous les choses évoluer dans le futur ?

Franchement je suis mitigée. Je sais les résistances qui subsistent encore dans le milieu malgré les tonnes de bonnes intentions et peut-être même à cause d’elles ! Mais #MeToo a réveillé un tel espoir ! Je vois aussi à quel point une ville comme Bruxelles a changé sociologiquement et je me demande jusqu’à quel point on peut faire du théâtre en dehors du monde qui nous entoure. Et ce monde-là précisément (s’agissant de Bruxelles) envoie tellement de signaux positifs que je me surprends à y croire de nouveau. Mais soyons clair.e.s, la situation n’évoluera pas sans engagements quantifiables et objectivables et pas davantage sans une vision tout aussi nette de l’étendue de la situation d’injustice actuelle. Les nominations de Léa Drouet2 et de Cathy Min Jung3, mais surtout leur engagement sur ce sujet, apportent une vraie éclaircie pour peu qu’elles ne deviennent pas deux petits arbres qui cachent mal une forêt qui serait revenue à la « normale ». Les directions doivent, de mon point de vue sur cette question de la diversité, être évaluées avec des critères objectivables, sans cela on n’en sortira pas. Certainement pas avec les mêmes éternels débats et des promesses qui n’engagent que celleux qui y croient. Il est plus que temps de passer à l’action ! On n’a eu de cesse, ces 30 dernières années, de nous expliquer que nous avions un problème avec l’intégration sans jamais nous dire qui était responsable de ce problème, même si implicitement on nous le faisait bien comprendre.

Moi je ne crois pas que nous ayons un problème de diversité, je pense que nous avons un problème d’entre-soi, et tant que l’on posera le problème dans de mauvais termes on n’en sortira pas.

À quelles formes de discrimination les étudiant.e.s font-iels face dans les écoles d’art et à leur sortie ?

C’est à nouveau difficile de parler pour les autres, personnellement je dois dire que j’ai eu pas mal de profs impeccables et ouverts. Pour autant engageaient-iels des acteur.rice.s issu.e.s de la diversité sur leurs projets, aussi simplement qu’iels engageaient des blanc.he.s ? C’est une autre histoire. Mais j’ai aussi rencontré des profs qui, consciemment ou inconsciemment, projetaient pas mal de stéréotypes et souvent de manière totalement détachée, dénuée de toute agressivité ou violence que l’on associe forcément à l’expression raciste. C’est la grande faille, on s’imagine que l’expression raciste est forcément éructante, violente et grossière, alors que pour ma part le racisme que j’ai pu rencontrer était le plus souvent sibyllin, parfois même franchement cordial de la part de gens qui se vivaient par essence irréprochables, parce qu’artistes, donc forcément progressistes, donc forcément humanistes. C’est le pire ! L’électeur.rice frontiste ou Vlaams Belang sait d’où iel parle et assume. Je me suis souvent sentie bien démunie devant des interlocuteur.rice.s qui ne prenaient pas un instant conscience de leur incapacité à inclure et donc d’une certaine façon de leur propension à exclure. Exclure une partie de la population est-ce ce forcément une marque de racisme ? Le débat mérite d’être posé.

On s’imagine que l’expression raciste est

forcément éructante, violente et grossière,

alors que pour ma part le racisme que j’ai

pu rencontrer était le plus souvent sibyllin,

parfois même franchement cordial de la

part de gens qui se vivaient par essence

comme irréprochables.

Quel est l’état d’esprit aujourd’hui des artistes racisé.e.s à Bruxelles ?

Encore une fois, il est difficile de parler pour d’autres. Ce que je peux dire c’est que la question du racisme au sein de ce milieu est au cœur de 100 % des discussions que je peux avoir avec des artistes racisé.e.s aujourd’hui. On en parle sans cesse, comme pour exorciser. Il y a celleux qui ont abdiqué et tentent de tracer leur voie en contournant les obstacles et puis celleux qui ne lâchent rien et qui considèrent même que ça fait partie de leur job d’artistes que de ne surtout pas lâcher l’affaire à mesure qu’iels gagnent en considération au sein du secteur.

Luanda Casella, qui êtes-vous ? Quelle est votre pratique ?

Je suis une artiste d’origine brésilienne installée en Belgique depuis 2006 et diplômée du KASK (Conservatoire Royal de Gand, ndlr) en « design autonome », une section marquée par une très grande liberté en termes de recherche et de pratiques. Je suis aujourd’hui performeuse et enseignante. J’ai créé Short of Lying en 2018 au TAZ (Theater aan Zee), pour lequel j’ai reçu le Sabam Jong Theaterschrijfprijs du TAZ. Je prépare aujourd’hui un autre spectacle, Killjoy Quiz, dont la première devait avoir lieu en octobre au NTGent mais a été reportée à avril 2021 à cause de la pandémie.

La question fondamentale de mon travail est la suivante : « Comment parvenir à persister, à vivre, sans un concept d’espoir qui vous aveugle ? » Je m’intéresse à la manière dont le langage forme la réalité, car nous sommes des êtres de langage qui comprennent le monde par des moyens sémantiques. Je veux déconstruire les différentes formes de violence, les manières dont le langage forme le monde et les combattre par les mots. Pour cela, j’analyse différentes formes de discours dans mes spectacles : textes littéraires, poétiques et théoriques, déclarations politiques, médias traditionnels, etc.

Je veux remobiliser leur puissance, leur violence, pour en faire une énergie dirigée vers le futur.

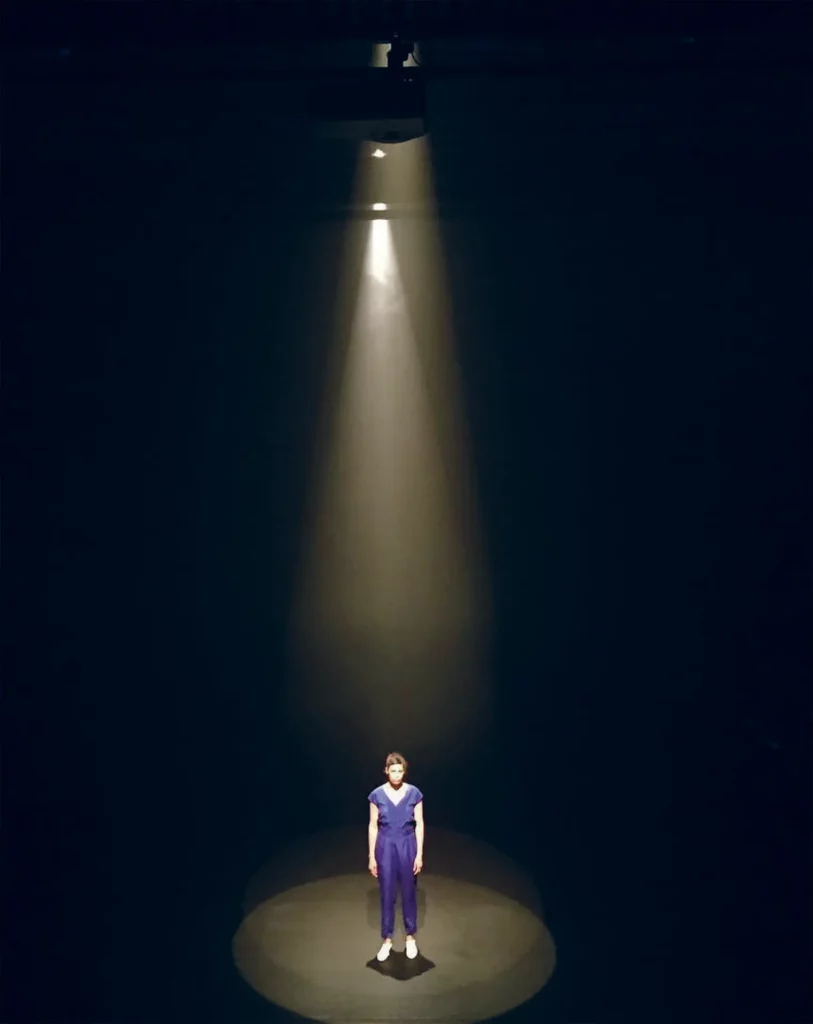

Short of Lying avait la forme d’un Ted Talk dans lequel je m’intéressais, à travers le personnage d’une narratrice manipulatrice, à la manière dont le récit construit le discours. Dans Killjoy Quiz, le.a spectateur.rice devient un.e lecteur.rice actif.ve, plongé.e dans un jeu télévisé qui vise, comme un roman, à se faire outil d’observation du monde, dans ce cas pour observer ses propres biais.

Sur scène, six femmes racisées ; il y en aura sûrement pour dire qu’il s’agit là d’un effet de mode… En réalité, c’est de la sororité : elles partagent avec moi le pénible combat de devoir être plus intelligentes pour être traitées avec respect, d’habiter un corps qui subit sans raison de nombreuses formes de violence. En d’autres termes, nos corps noirs sur scène se théorisent eux-mêmes sur le plateau en mettant les spectateur.rice.s face à leurs propres préjugés. Toutefois, le thème du projet n’est pas celui de la race4 mais bien de la violence du langage. Il ne s’agit pas d’un spectacle didactique où je dirais quoi penser au public. Au lieu de ça, je lui présente des images inhabituelles : des femmes noires qui ne parlent pas de relations raciales, mais de livres, de la beauté des textes d’Octavia Butler, d’économie, de décroissance ou encore du climat. Je veux qu’elles soient vues comme des personnes, pas comme des femmes racisées.

Sur scène, six femmes racisées. Elles partagent avec moi le pénible combat de devoir être plus intelligentes pour être traitées avec respect, d’habiter un corps qui subit sans raison de nombreuses formes de violence. Le thème du projet n’est pas celui de la race mais bien de la violence du langage.

Il y a sur scène deux autrices formées à la traduction, accompagnées de trois jeunes chanteuses de jazz. Historiquement, devenir chanteuse de jazz était une des seules manières pour les femmes noires de s’extraire de leur position subordonnée pour acquérir un autre statut. Les chanteuses dans mon spectacle sont héritières de ce passé mais leur situation est moins difficile et leur conscience politique profonde. Elles forment une sorte de chœur antique grec qui donne les points du quiz.

Quant à moi, je suis la présentatrice, la narratrice non fiable qui ne demande pas : « Êtes-vous mariée ? » comme c’est souvent le cas sur les plateaux de télévision, mais qui pose plutôt des questions mettant mal à l’aise comme : « Êtes-vous queer ? » ou « Avez-vous subi un avortement ?». Encore une fois, le but n’est pas d’être didactique, mais de contribuer à faire advenir un futur où les gens s’expriment.

Quel est, aujourd’hui, l’état d’esprit des artistes racisé.e.s ?

Les nouvelles, celles qu’on lit dans le journal ou que l’on voit aux informations, sont difficiles à supporter, la montée de l’extrême droite est terrifiante, il règne une forme de désillusion. Comment ne pas devenir cynique et pessimiste, comment trouver des manières de vivre pour nous, nos enfants et nos étudiant.e.s ? Nous avons besoin d’équilibre dans nos vies. Je ne suis pas activiste, mais en tant qu’artiste je sais que je peux faire d’autres choses. Chantal Mouffe disait récemment dans une conférence que le sens commun n’est pas naturel mais toujours en construction. Et c’est bien ça que peuvent faire les artistes : travailler avec des images et des langages pour mettre en péril les idées reçues.

À quelles formes de discrimination les étudiant.e.s et professeur.e.s font-iels face dans les écoles d’art ?

Je donne cours à la LUCA School of Arts dans les départements d’architecture d’intérieur (Bruxelles et Gand) et de théâtre (Louvain) ; j’enseigne la littérature et la rhétorique et j’aide les étudiant.e.s à développer leurs projets de fin d’études. Mes étudiant.e.s ont entre 17 et 22 ans, et iels sont bien plus politisé.e.s que nous quand nous étions étudiant.e.s. Ceci étant dit, il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux et le rôle des parents et mentors est extrêmement important. Au niveau des institutions, il est indéniable qu’il y a plus de justice qu’avant grâce au processus de décolonisation en cours et au nombre accru de femmes. Mais les discussions que nous avons dans le corps enseignant à ces sujets restent souvent difficiles. Par exemple, si une étudiante noire fait son travail de fin d’études sur les statues de Léopold II et que pour présenter sa défense elle se retrouve face à un jury de huit hommes blancs, ça ne va pas. Malheureusement du côté des professeurs, les réponses sonnent trop souvent creux.

Des professeurs blancs et masculins diront qu’ils traitent tout le monde de la même façon, mais ils ne comprennent clairement pas les enjeux et les dynamiques de pouvoir qui sont à l’œuvre.

Nous voyons des gens qui se protègent les uns les autres dans ces positions de privilège, avec des phrases comme : « On ne peut plus rien dire. » Le langage, les arts peuvent contribuer à changer le paradigme, et nos étudiant.e.s ont besoin de professeur.e.s qui sont réellement en mesure de les comprendre. Ce n’est pas seulement le cas des étudiant.e.s racisé.e.s. Par exemple, nous avons eu une étudiante transgenre en pleine transition et j’ai moi-même commis des erreurs à son égard malgré ma bonne volonté.

Au niveau des étudiant.e.s blanc.he.s, on assiste à une vraie confrontation et on les voit interroger leur propre blanchité. Évidemment, cette remise en question a ses limites, et la meilleure stratégie en tant que professeure est de poser des questions, pas de les attaquer. Il ne suffit pas de leur dire : « Vous n’avez pas le droit d’être raciste », mais de leur montrer en quoi leur travail est problématique.

Avez-vu les choses évoluer ces dernières années ?

Cela fait une dizaine d’années que je fais du théâtre en Belgique et ma conscience de ces questions a évolué au cours de cette période car j’ai beaucoup lu sur le sujet. En Flandre, on voit de plus en plus de personnes racisées sur scène, auxquelles on donne des budgets, et qui occupent des postes de pouvoir au sein des institutions. Le changement est donc bien en marche : on voit des gens faire des efforts, s’investir et devenir de véritables alliés. Je pense par ailleurs qu’il est important d’accepter les allié.e.s et de ne pas tomber dans le piège de la ségrégation, même si c’est parfois difficile.

On a connu un moment décisif ces derniers mois : le regain de Black Lives Matter a eu lieu alors que les gens étaient coincés chez eux à cause du confinement, et ils n’ont eu d’autre choix que d’assister à l’explosion de la violence et de l’ignorance, et de constater à quel point nous étions incapables de prendre soin des plus vulnérables d’entre nous. Il y a eu une vraie prise de conscience, les gens ont commencé à parler de blanchité, à s’éduquer. C’est très rafraîchissant d’enfin pouvoir avoir ces conversations, car ce n’était pas le cas auparavant. En même temps, certaines personnes montrent leur vrai visage.

On voit des gens se disant de gauche qui tiennent des propos racistes, en se réclamant par exemple d’une approche « raisonnée » qui, en réalité, nie la gravité de la situation et la souffrance des personnes racisées.

Ce sont typiquement des gens qui utilisent leur conviction d’être « quelqu’un de bien » quand iels débattent. Et ce sont exactement ces gens-là que je veux faire bouger avec mon nouveau spectacle.

Le problème en Belgique, c’est que l’histoire coloniale est méconnue. Quand les gens pensent aux avancées sociales, iels les lient tout de suite à l’histoire du mouvement ouvrier et socialiste, et c’est vrai que des choses remarquables ont été accomplies de ce côté-là. Mais iels ne se demandent jamais : « Comment a‑t-on pu le financer ? Comment la Belgique est-elle devenue riche ? D’où est venu l’argent ? » L’histoire coloniale n’est pas enseignée dans les écoles, ou si peu, et c’est évidemment à l’école que la prise de conscience doit commencer. Mes enfants vont dans une école très ségréguée dans laquelle il n’y pas un.e seul.e professeur.e racisé.e. Alors oui, c’est vrai qu’on leur apprend des histoires d’Afrique, d’Inde et de Chine, mais sans le point de vue d’un.e instituteur.rice de couleur. La Belgique est un pays très ségrégué dans lequel les blanc.he.s et les racisé.e.s ne se rencontrent que très peu. On va au théâtre et presque tout le monde est blanc. Mais il n’y a pas de fatalité : samedi dernier, je suis allée au Beursschouwburg et il y avait beaucoup de racisé.e.s, donc on voit bien que les choses changent vite quand un centre d’art se préoccupe réellement de ces questions. C’est un travail qui peut être fait.

Comment les institutions (les théâtres et les instances subsidiantes) promeuvent-elles ou discriminent-elles les artistes racisé.e.s ?

Il y a de vrais efforts qui sont faits en Flandre. Le NTGent produit toutes mes pièces, j’y suis artiste associée et je m’y sens respectée, nos relations sont nourries par beaucoup de dialogue. Je n’ai pas l’impression d’être la caution noire, même si c’était une crainte que j’avais au début : je suis réellement soutenue dans mon travail, j’ai été aidée pour tous les problèmes que j’ai rencontrés au cours du processus de création, et on m’y donne l’opportunité d’inviter des artistes et d’organiser des conférences. Je sens que j’ai vraiment une voix.

Du côté flamand, il y a des plateformes spécifiquement destinées à soutenir les artistes racisé.e.s, comme par exemple la Mestizo Arts Platform, qui organise des sessions où des artistes de couleur sont invité.e.s à montrer leur travail face à des programmateur.rice.s de lieux prestigieux : le KVS, le Kaaitheater, le NTGent, le Toneelhuis, le Vooruit, etc. Il est bien évident que si ces gens-là ne voient pas votre travail, votre carrière ne démarrera jamais. Les institutions utilisent également des subsides et le Tax Shelter pour promouvoir des artistes racisé.e.s installé.e.s en Belgique.

Comment voyez-vous les choses évoluer dans le futur ?

J’espère que nous pourrons nous libérer de l’illusion de la « révolution mondiale » ou de « l’effondrement mondial » et continuer, débarrassé.e.s du désenchantement, à accomplir notre travail quotidien qui est d’être des rabat-joie (killjoys), œuvrant à construire des imaginaires forts autour de ce qui est possible !

- Alternatives théâtrales n° 133. Quelle diversité surles scènes européennes ?, numéro conçu et coordonné par Martial Poirson et Sylvie Martin-Lahmani. ↩︎

- Voir l’article de Laurie Bellanca p. 32. ↩︎

- Un entretien avec Cathy Min Jung, « Oser nommer les choses et sortir du politiquement correct », est disponible sur le blog d’Alternatives théâtrales. ↩︎

- L’entretien a eu lieu en anglais, langue dans laquelle ce terme est communément employé et n’a pas

la connotation raciste qu’il a en français. ↩︎