Barbarus hic ego sum qui (non) intelligor ulli1

Seul m’ intéresse ce qui n’est pas mien.

Loi de l’homme.

Loi de l’anthropophage.2

Échantillon 1

Deux corps au lointain, un homme et une femme, leur action consiste à écouter leurs propres voix off. Le public les voit en train d’écouter, il écoute aussi. L’attention commune se tourne vers un discours, celui de Christiane Taubira défendant le droit au mariage et à l’adoption pour les couples homosexuels. Il s’agit d’un montage d’extraits de discours prononcés par celle qui était alors Ministre de la Justice et enregistrés en portugais par les deux acteurs présents sur scène. L’assistance ne connaît pas forcément le contexte législatif français dans lequel ces paroles, occupant à présent l’assemblée théâtrale, ont été produites. Au cours de cet exercice d’écoute collective, la lumière s’éteint puis revient, éclairant la lente avancée des deux corps vers le public.

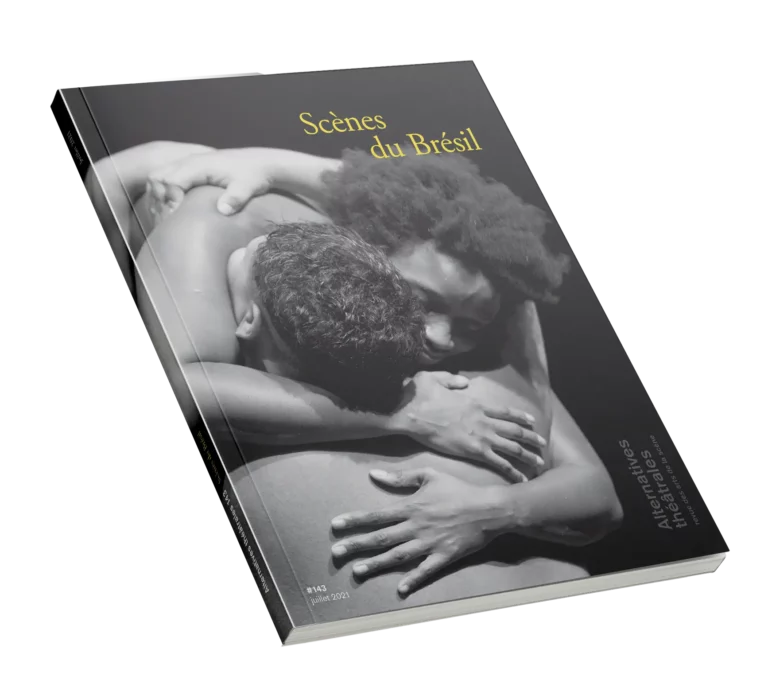

Brusquement, l’homme et la femme se cognent et s’embrassent, avec vivacité, dans une sorte d’étreinte primitiviste à la Picasso. En friction avec les mots, l’action du baiser complexifie celle d’écouter. Nadja Naira et Rodrigo Bolzan s’embrassent, pendant six minutes, sans décrocher leur langue. De temps à autre, ils ouvrent les yeux et, du coin de l’œil, regardent le public. Une triangulation s’instaure, malicieusement. Arrivés au bord du plateau, l’actrice et l’acteur se quittent des lèvres et, dans un élan d’affection et de joie, s’élancent dans le public, venant se heurter à chaque spectateur qui consentira ou non au baiser. L’effet de contagion a lieu : le public est embrassé. Une scène d’exposition bien particulière. Une chanson douce, mais non moins politique, s’ajoute au discours de Taubira, le caresse. Quelques-uns reconnaissent la voix de la capverdienne Mayra Andrade chantant Dimokransa (signifiant démocratie en créole) dans une langue pas toujours compréhensible, mêlant portugais et créole. Les réactions sont aussi diverses que le nombre de spectateurs présents dans la salle : du smack au roulage de pelle, du câlin aux baffes, des joues rouges aux cris enragés. Certains expérimentent pour la première fois le fait d’embrasser un inconnu ou quelqu’un du même sexe, d’autres préfèrent s’embrasser entre eux et rester en couple. La vague de baisers envahit l’assistance, une expérience à la durée variable selon l’humeur et la chaleur du soir et, lorsqu’elle s’en va, les acteurs retournent sur scène et reprennent de vive voix la fin du discours : Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, cela ne concerne que vous. Nous sommes fiers de ce que nous faisons… Ce projet de loi nous a amenés à penser à l’autre, à consentir à l’altérité. Penser à l’autre, disait Emmanuel Levinas, ayant le souci irréductible de l’autre. C’est ce que nous avons fait tout au long de ce débat. Je vous en remercie.

Échantillon 2

Dites en langue espagnole par l’acteur Rodrigo Bolzan et sous-titrées en portugais, les paroles de l’ex-président uruguayen Pepe Mujica, prononcées lors d’un discours à l’ONU, occupent longuement la scène, exigeant du spectateur une écoute dédoublée entre la compréhension sonore de l’espagnol, langue étrangère mais tout de même familière pour un public brésilien, et la lecture du texte projeté dans la langue maternelle de la plupart des spectateurs. L’exercice est dense, les propos de Mujica aussi. Au bout de ce tunnel verbal, le silence, comme un noir, suspend l’action : un temps d’aération se veut nécessaire. Surgit alors face au public une actrice en robe de fête noire et aux épaules dénudées. C’est celle qui, depuis le début du spectacle, tente de parler avec des sons désarticulés, sans y arriver. Mais cette fois, elle s’adresse à l’assistance par le biais d’une partition gestuelle, une sorte de chorégraphie dans laquelle tout son corps s’engage avec précision et vivacité. Pendant qu’elle gesticule, ses lèvres bougent sans émettre de sons. Proche des spectateurs, elle les regarde dans les yeux, elle veut leur raconter quelque chose. Son effort est visible. Face à elle, un public qui ne la comprend pas. Cela dure suffisamment longtemps pour que la gêne s’installe. Elle s’arrête. Elle met de l’encre rouge sur les paumes de ses mains. On entend une musique : Um Índio (L’ indigène) de Caetano Veloso, chantée par Maria Bethânia. Le morceau, un classique de la Música Popular Brasileira, fait appel à la mémoire collective et affective de la salle.

L’actrice, Giovana Soar, reprend sa partition du début. On comprend maintenant qu’elle traduit, en langue des signes brésilienne, les paroles de la chanson. À chaque fois qu’une de ses mains touche sa peau, une nouvelle tache rouge s’ajoute à son visage, son cou, ses épaules. Les larmes coulent – partition liquide imprévisible selon les soirs –, le rouge s’étale, le maquillage saigne. Ce qu’on voit transforme ce qu’on entend et l’on écoute autrement la célèbre chanson.

Au fur et à mesure que les gestes, auparavant incompréhensibles, en déplient les sens les plus profonds et que les spectateurs reconnaissent ce qui est dit en langue des signes, un soulagement se produit : l’écoute se traduit en émotion. Catharsis sans drame.

Ces deux morceaux, pour ainsi dire anthologiques, de PROJETO bRASIL (PROJET bRÉSIL, 2015) témoignent de la démarche de la Companhia Brasileira de Teatro, un groupe dont la trajectoire rend compte, de manière presque emblématique, du vif élan de réinvention dramaturgique que connaît la scène brésilienne contemporaine. Créée en 2000, la compagnie – basée à Curitiba, mais travaillant dans plusieurs villes brésiliennes ainsi qu’à l’étranger – est constituée, dans son noyau dur, de son fondateur Marcio Abreu (dramaturge, metteur en scène), Nadja Naira (créatrice lumière et actrice), Giovana Soar (actrice et traductrice), Cassia Damasceno (actrice et administratrice) et José Maria (producteur).