L’universalité du masque et son usage depuis des millénaires amènent à penser qu’il est intimement lié à la question de l’identité et à la nécessité de se représenter, de se définir par rapport à l’autre. Le masque est, par essence, social : il transmet les règles de la société (à travers la hiérarchie sociale, le rôle des genres, la relation homme-animal, la relation homme-être supranaturel, la relation nature-culture) soit en les mettant en scène, soit en permettant de les enfreindre. Le masque peut jouer aussi un rôle d’exutoire, en permettant d’évacuer les émotions, les contraintes de la société et en laissant place à la satire. Par un effet de catharsis, un équilibre sain est ainsi maintenu dans la communauté et le cycle de l’année peut reprendre place.

Les sens du masque

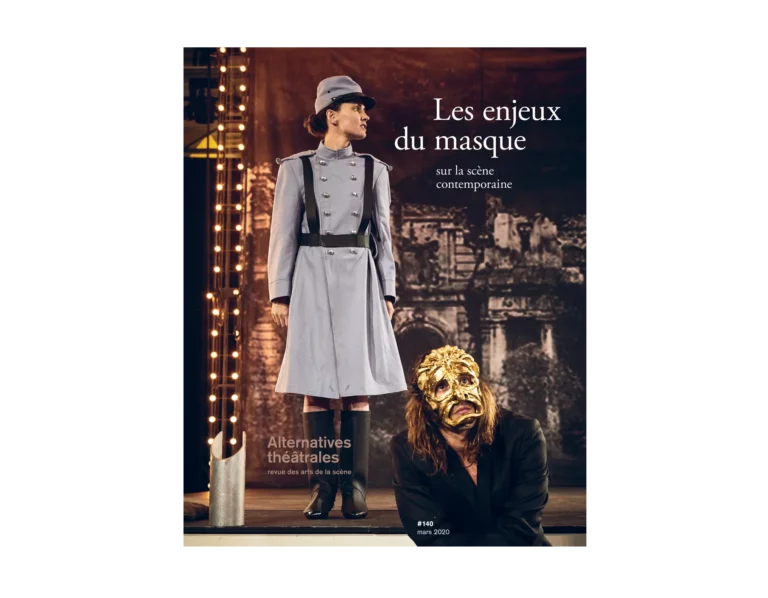

Le masque est habituellement défini comme « un faux visage, dont on se cache la figure pour se déguiser »1. Selon certains, étymologiquement, le terme masca serait dérivé du vieil italique et signifierait un être hideux, malfaisant. Selon d’autres, il proviendrait du mot arabe maskhara (mashara), qui signifie « falsifier », « se transformer » en animal, en monstre ou en un être extraordinaire2. Le mot msk était utilisé par les Égyptiens du Second Empire pour désigner le cuir, vu comme une seconde peau. Il est probable que ce mot est ensuite entré dans le langage arabe sous la forme msr. L’usage des termes maschera en italien, mask en anglais, masque en français, suggère une même origine. Le terme au sens strict désigne un objet placé devant le visage, sur la tête ou qui englobe celle-ci et qui transforme l’apparence de son porteur. Mais il convient d’étendre davantage la définition, puisque le masque n’est généralement pas utilisé isolément, et ne peut donc être considéré sans le costume, les accessoires, les instruments de musique ou le rituel qui l’accompagnent.

Le masque, s’il est universel, révèle une affiliation ethnique, typologique et morphologique, qui fait transparaître une appartenance identitaire. En ce qui concerne la zone géographique européenne, on note ainsi, malgré les spécificités liées à chaque communauté, des stéréotypes scéniques qui se répètent et se retrouvent de la Pologne au Portugal, de l’Irlande à la Grèce. Ceci amène à penser que les rituels masqués en Europe sont issus d’un fonds culturel commun, dont l’étude est rendue d’autant plus intéressante que les carnavals en Europe connaissent un regain d’intérêt et de participation depuis une quarantaine d’années. La raison en est notamment qu’en réponse à l’uniformisation et à la globalisation générale qui caractérisent l’époque actuelle, la réaffirmation des identités culturelles s’impose de plus en plus comme indispensable et inévitable. Nouveau cheval de bataille pour certains, sujet maintes fois répété pour d’autres, le concept d’identité culturelle, dont le masque s’empare, est plus que jamais une notion d’actualité.

La métamorphose du corps par le déguisement invite à la transformation de l’individu, ce dernier pouvant ainsi, par exemple, devenir le réceptacle de forces divines ou surnaturelles.

La question de l’identité et du rapport à soi et à l’autre est un thème central dans les traditions masquées3. Le port du masque peut ainsi être vu comme une forme d’exutoire libérateur de sentiments profonds que l’on n’exprime pas nécessairement en temps normal. La métamorphose du corps par le déguisement invite également à la transformation de l’individu, ce dernier pouvant ainsi, par exemple, devenir le réceptacle de forces divines ou surnaturelles. Lors des rites masqués, place est faite pour un temps à l’inconscient individuel et collectif, au rêve et aux pulsions de vie et de mort. C’est aussi souvent un moment où l’ordre social et les valeurs traditionnelles sont renversés, des excès en tout genre étant permis : la consommation d’alcool, souvent sujette à tabou dans la littérature, participe de cette même logique et la facilite. Cette période de fête permet ainsi, par un effet de délivrance, de maintenir un équilibre sain dans la société.

L’essence sociale du masque

Le masque est social par définition4. Outil de communication, le masque peut également suppléer au langage verbal. Masques et costumes servent ainsi à la diffusion d’un ou plusieurs messages, et s’accompagnent d’éléments annexes tels que la musique, la danse, le langage verbal, qui font partie entière du personnage ainsi créé. La charge symbolique du masque est telle que son message peut être multiple. L’ensemble d’une société peut éduquer, conditionner, transmettre, ordonner, sanctionner, sexualiser par le masque, même si celui-ci relève d’un univers a priori majoritairement masculin5.