À l’opéra, en raison du livret, je ne suis pas libre d’aborder les sujets qui m’intéressent, ni d’écrire l’histoire qui me traverse. Baby Doll1 est une commande de l’Orchestre de chambre de Paris pour la 250e année de la naissance de Beethoven. Le choix d’une symphonie du compositeur m’a été accordé et j’ai proposé la Septième pour en faire une sorte d’opéra pour notre temps.

La liberté d’imaginer l’histoire et la forme

Avec cette symphonie, j’étais libre d’imaginer le sujet et la forme scénique du projet, et je voulais un objet hybride – un dialogue entre une musique emblématique de notre patrimoine et une musique plus actuelle, celle du clarinettiste Yom et son ensemble, les Wonder Rabbis. En conciliant ces deux musiques, j’ai provoqué la rencontre de deux univers radicalement différents, comme un mariage arrangé ! Mais Yom a une formation classique, il est capable de décrypter en amont cette symphonie pour y puiser matière à composition. Il est aussi un musicien d’improvisation, et il a composé, pendant les répétitions, une musique en phase avec le propos narratif et le mouvement des danseurs.

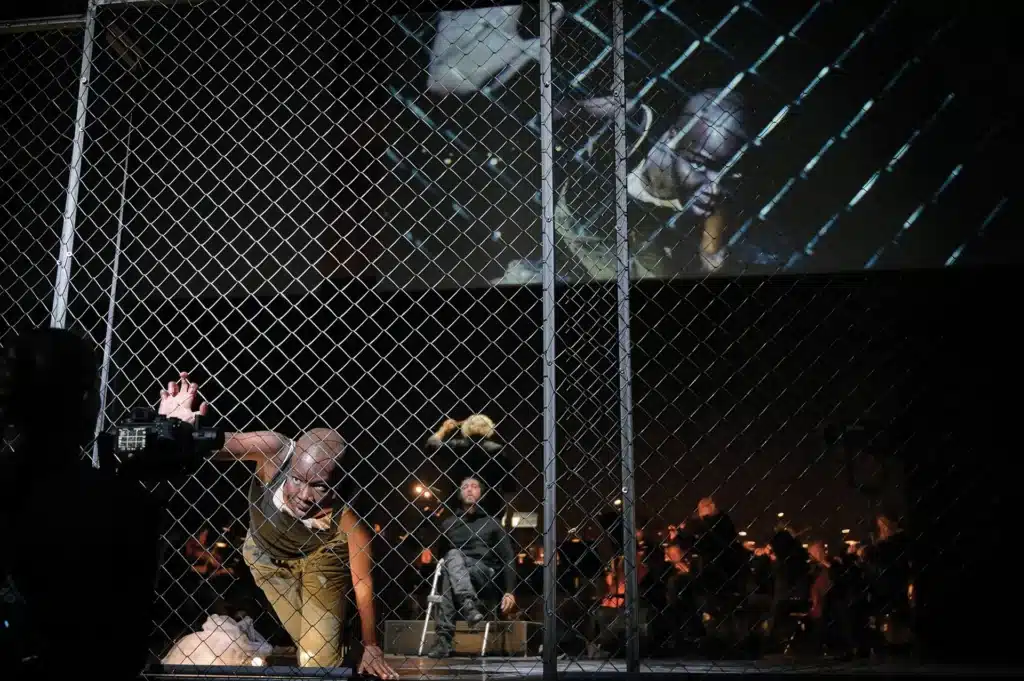

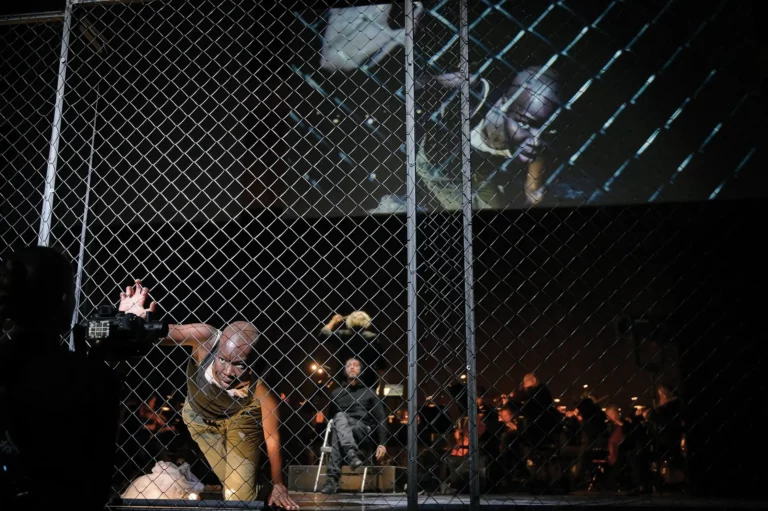

Pour ce projet, il était intéressant d’avoir des danseurs et de travailler le mouvement des corps – Baby Doll parle de migrants et de traversées des frontières dans des conditions physiques extrêmes. L’image vidéo aussi était essentielle, avec l’usage de la caméra en direct. Je parle d’envie mais il y a eu de heureux hasards. Dans Le Monstre du labyrinthe2, il était aussi question de réfugiés et de traversées. C’est au sein d’associations des migrants que j’ai entendu des parcours étonnants dont le destin des femmes, réfugiées dont on ne parle que rarement.

À l’écoute de la Septième, j’ai entendu le voyage ; j’ai vu des personnes franchir les déserts et les mers ; j’ai entendu des voix de femmes réfugiées. Je travaille toujours de cette façon dans mes projets d’opéra. Sans le livret. L’histoire est toujours une donnée inconnue, surtout quand c’est écrit dans une langue étrangère. Seule la musique m’emmène quelque part.

Ce n’est qu’une fois que la migration féminine (femmes d’Afrique subsaharienne, d’Asie ou du Moyen-Orient) s’est imposée comme sujet de mon histoire, que le choix de la musique à la fois éclectique et nostalgique de Yom s’est imposé3. Le diptyque musical prenait sens : la musique occidentale d’un allemand du xviiie siècle et celle contemporaine de Yom exprimaient l’idéal d’une vie meilleure, un Eldorado, et le voyage pour atteindre cette terre promise.

Après Le Monstre du Labyrinthe, la migration au féminin

Dans Le Monstre du labyrinthe, le lien avec la migration semblait nécessaire même s’il n’était pas question de femmes précisément mais d’humains tous genres confondus, de familles, du lien maternel avec l’enfant sur l’autel du sacrifice.

L’année de la création du Monstre du labyrinthe est aussi le début des grandes vagues migratoires en Méditerranée. Les réfugiés climatiques sont évoqués pour la première fois dans les grands médias. Or la plupart des migrants sont des hommes. Où étaient les femmes ? À l’arrivée, les femmes sont isolées car elles sont enceintes ou mères d’un enfant en bas âge. Toutes ces femmes enceintes ou jeune mères m’interrogeaient et j’ai mené une enquête au Samu Social de Paris.

Quand une femme fuit son pays, elle n’a pas d’argent. La famille ne mise pas sur elle car, contrairement aux hommes, elle ne représente pas une force de travail. Par conséquent, pour obtenir de l’argent et payer le passeur durant son périple, elle va donner son corps. Les femmes sont violées à multiples reprises durant la traversée, puis à l’arrivée, et finissent par tomber enceintes. Dans toutes ces histoires, c’est la question de l’enfant qui m’interpellait : l’enfant est celui qui est arrivé, car la femme, pour sauver sa vie, a dû donner son corps ; l’enfant naît à l’arrivée, car la mère, pour rester sur le territoire, a dû tomber enceinte ; l’enfant, peu importe le contexte finalement, sauve la femme d’abord et devient celui que la mère doit sauver. Enceinte moi-même pendant les répétitions, la nécessité d’être protégée me semblait essentielle. Mais là, c’était le voyage de tous les dangers, avec un enfant dans le ventre, la mort imminente, et cette histoire, il fallait la raconter.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)