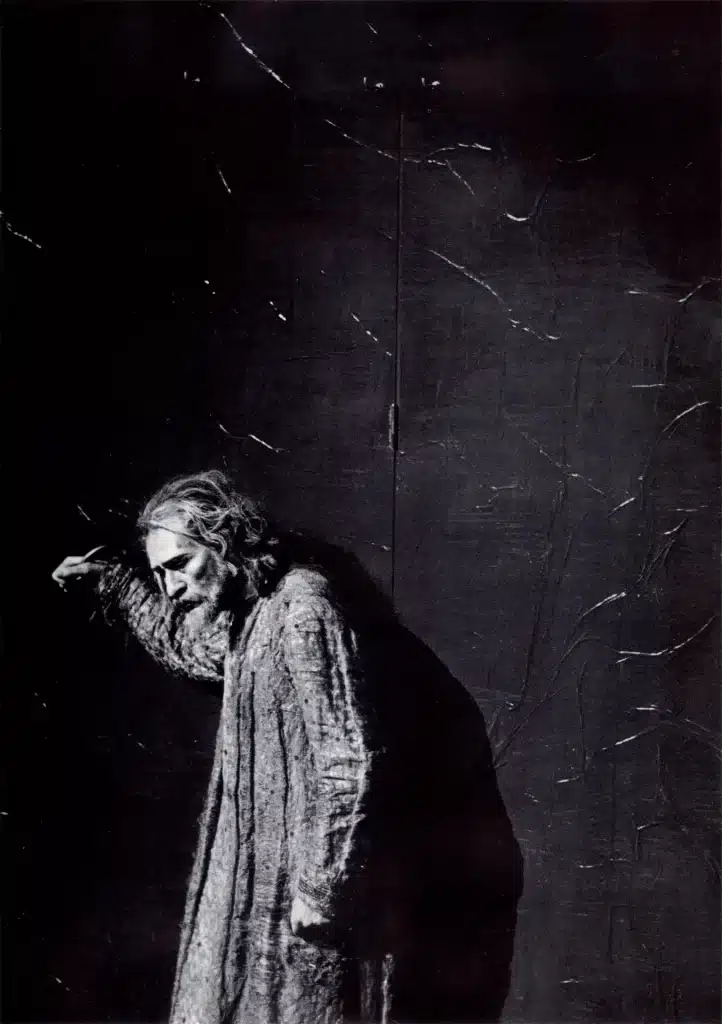

À CRACOVIE, le printemps dernier, Kantor, non pas celui dont nous avions pris l’habitude ici, mais un Kantor détendu, mélancolique presque, bavardait avec ses vieux amis dans une belle pièce ronde ayant pour fond la célèbre place de la ville. Les gens et le lieu : c’est ce décor avec personnages que j’ai aperçu, en spectateur, comme un instant de paix. Ensuite on nous montra un film sur Kantor, LE RETOUR D’ULYSSE, fait par un de ces camarades qui l’entouraient. Au terme du chemin, dans la dernière séquence, le vieux jeune homme se levait de table et sans énervement, mais avec hargne, ne cessait de tourner en répétant comme un fauve encage : « Je voulais vous dire quelque chose… Je voulais vous dire …» La caméra, témoin de ce combat avec le spectre de l’évanouissement, l’enregistrait sans nul mouvement d’humeur.

Puis Kantor, de l’au-delà de l’écran, nous sourit narquoisement : «… et pourtant c’était très important ». Ironie qui rendait encore plus embarrassante la peine qu’il se donnait d’attraper cette pensée-anguille qu’il avait saisie et ensuite perdue. Il s’appliquait, mais rien n’y faisait… et à un moment donné on a compris que le temps désormais jouait contre lui. Que la pensée-conclusion s’enfuyait au fur et à mesure du passage des secondes et que l’homme qui s’agitait sur place était voué à la perte. Alors, brusquement, il se tourna vers nous pour admettre, en riant, la défaite : « Tant pis » conclut il… Arrêt sur image. Le secret s’est dérobé à la formulation, il est resté en Kantor qui l’avait décelé mais sans pouvoir le partager en dépit de son désir de le libérer, de le communiquer, de le transmettre. Ce constat d’échec vécu en direct invite à approcher avec prudence la notion de théâtre testamentaire que nous essayons de proposer ici. Ne s’arrête-t-il pas sur le seuil de cet ultime aveu intransmissible ? Bien que le théâtre testamentaire comme pratique habitée par la conscience de la fin se présente comme un théâtre poussé jusqu’aux frontières les plus éloignées, souvent une énigme résiste toujours. Le « Rosebud » de CITIZEN KANE. Un autre K.

Le legs et le lien

Le testament lie en léguant. La donation, des avoirs ou des mots, cherche à sauver une continuité. Dans ses livres consacrés à la mort en Occident, Philippe Ariès observe que les premiers testaments du monde chrétien servaient à rappeler la position du testataire par rapport à Dieu et surtout à imposer aux successeurs, par manque de confiance, des contraintes funéraires. Plus tard l’attention s’est portée en particulier sur l’emplacement de la sépulture pour laquelle on réclamait et on se disputait les circuits les plus fréquentés… enfin, les testataires devenus confiants, ou simulant cette confiance, dans les héritiers pour qu’ils respectent leurs obligations envers les morts réduisent le testament à un acte notarial. Un acte qui confirme les acquis et consacre leur transmission : aucun doute sur ce qu’on possède. Michel Vovelle rattache ce déplacement vers le profane au grand processus de déchristianisation … déclin d’une idéologie qui expliquerait pourquoi, surtout au XIXe siècle, on distingue si explicitement le ciel et la terre : le curé et le notaire. Le testament se vide de toute spiritualité. Il distribue les biens et se pose parfois en acte de pouvoir discrétionnaire.

Comme celui de Lear partageant le royaume… le testament le plus scandaleux que la littérature connaisse. Testament matériel que l’expérience corrigera par l’autre testament, spirituel celui-là, de l’ultime phrase de Lear : « Maintenant je sais distinguer un mort d’un vivant ». Le premier reste dans l’univers de l’œuvre, lui sert même de démarreur, le second, formulé quand le personnage expire, déborde la scène pour faire du public son légataire. Et ce cheminement à accomplir par un être est inscrit dans le prénom même de Shakespeare, will signifiant tout à la fois volonté, désir et testament. Lear passe du « will de la volonté » au « will du désir ». La constellation sémantique du testament se distingue par sa multiplicité.

Le testament lègue et lie. Et, partant, le testataire se place entre le passé qu’il transmet et l’avenir avec qui il scelle une alliance. D’ailleurs à l’origine le terme grec diatheke traduit par Tertullien voulait dire également testament et alliance. Et dans la Bible le sens premier du testament n’est-il pas celui du pacte divin avec le peuple juif ? Le testament a pour assises le souhait de ne pas disparaître tout à fait et cela grâce à un échange symbolique entre les biens que l’on lègue et la mémoire qu’ils sauvegardent.

Mais le théâtre peut-il être testamentaire ? Son incapacité à assurer une véritable conservation ne le rend-il pas inapte à une telle pratique ? Certainement si l’on considère que seules les choses se transmettent… hypothèse vulgaire ! Les voix, les regards, tout ce que les corps ont d’indicible peut aussi se communiquer au point même que Jacques Lassalle conclut son texte sur BÉRÉNICE par : « Le théâtre n’a d’autre avenir que notre mémoire ».

Conviction d’un artiste dont l’œuvre vivante ne pourra lui survivre.

Le théâtre testamentaire ne se juge pas à l’aune de ce que, concrètement, il est à même de léguer mais à son envie de traiter la scène, à un moment donné, comme un lieu pour conclure, comme un point stratégique d’où l’on peut regarder rétrospectivement aussi bien une vie qu’une époque. Plus ou moins dans sa totalité car le testament tient du bilan et de la somme.

De l’utopie à « l’humeur testamentaire »

Le théâtre testamentaire — on peut se le demander — ne serait-il pas aujourd’hui la conversion sur le plan biographique ou historique du fameux adage de « la mort du théâtre » qui fleurissait dans les années 60 au temps même où, on le comprend maintenant, le théâtre avait retrouvé ses plus fortes sources de renouvellement. Dans les années 80, le rapport à la mort de l’art lui-même s’est déplacé vers un rapport à la fin de l’artiste en tant qu’être ou, plus largement, vers la fin d’un cycle. Et ainsi la scène, pour certains hommes de théâtre s’érige en lieu testamentaire. Lieu d’un legs et d’un lien : mémoire et survie. Le théâtre testamentaire exclut la clôture complète car, dans son principe même, l’existence des héritiers est supposée.

Les distances, on le sait, éclairent parfois. Ou font apparaître des tensions jadis à peine visibles : le regard de loin a ses avantages. Ainsi le sempiternel discours des années 60 sur « la mort du théâtre » on découvre dans les années 90 à quel point il était démenti par le penchant utopique d’une bonne partie du théâtre d’alors. Un théâtre résolument tourné vers l’Histoire et l’avenir, un théâtre qui regardait devant. Aujourd’hui quand et la perspective de la fin du théâtre et l’autre, celle concernant la propension vers le futur, s’avèrent être anéanties, certains metteurs en scène d’un âge plus ou moins avancé se tournent vers leur propre conclusion, vers la fin. Et cela non pas pour les rejeter ou les combattre rageusement comme le Béranger du ROI SE MEURT mais plutôt pour rassembler ce qui fut disparate dans leurs œuvres. « Inventaire avant liquidation » pour retourner le titre du dernier livre de Michel Deutsch. De l’utopie au testament et de la mort du théâtre à la mort de l’artiste. C’est « l’instant d’un a‑dieu, du rester debout, tête nue — en deuil » écrivait Holderlin en définissant presque cette « humeur testamentaire » dont parlait Antoine Virez.

Le testament carnavalesque

L’imminence de la fin et l’incertitude du retour — « Et puis que départir me fault / Et du retour ne suis certain » — poussent Villon à écrire ses fameux testaments considérés généralement comme étant à l’origine du genre testamentaire en littérature. Villon conjugue sur le mode ludique la joie de vivre qui subsiste et l’obligation du départ sur fond de regrets brefs mais explicitement formulés. Il y a encore chez lui de la dérision, de l’humour qui s’entremêlent avec une troublante vision spectrale : le carnaval et la mort s’enlacent. Une dernière danse, macabre autant que provocatrice, et l’on s’en va… C’est dans Villon que Kantor se reconnaissait, et leurs rapports à la mort s’apparentent : ils l’acceptent mais en veillant à ce qu’ironie et mélancolie coexistent sans cesse en changeant les registres, en déplaçant les accents, bref en refusant toute tentative palinodique.

Afin d’éviter l’assimilation abusive entre théâtre de la mort et théâtre testamentaire — ils sont tout de même assez difficiles à distinguer— on se limite à JE NE REVIENDRAIS JAMAIS ICIi, spectacle qui, nul doute, fut conçu comme un testament d’artiste. Toujours dans l’esprit de Villon, Kantor revisite non pas tant le passé de son enfance, mais plutôt celui de son œuvre et, pareil à un testataire, il évoque sa propriété désignée par l’ensemble des images et figures engendrées dès son premier spectacle ULYSSE EST DE RETOUR à La POULE D’EAU et La CLASSE MORTE … Kantor résume ce qu’il a produit et il en fait son legs. Il condense, résume et re-fait ce qu’il considère comme lui appartenir à jamais afin que l’origine soit claire et l’héritage explicite. Ce spectacle, sans nul doute, a une vocation testamentaire, mais comme l’observait Jacques Lassalle, testament et œuvre ultime se confondent rarement, ils sont différés. Le testament a à voir, qu’on le veuille ou non, avec un acte de notariat artistique, si noble soit-il, tandis que l’œuvre ultime, précaire, inachevée, le plus souvent, reste à jamais sous le signe peu prévisible de l’irrémédiable. Même si elle confirme comme chez Kantor la relation carnavalesque qu’il aimait entretenir avec la mort.