LA CHORALITÉ dans le théâtre de Christoph Marthaler est à proprement parler une choralité musicale. Non pas seulement parce qu’on y chante : c’est, plus profondément, une structure, une composition musicale qui remplace (dans les spectacles écrits par Marthaler et sa dramaturge Stefanie Carp) ou déjoue (dans ses mises en scène de pièces déjà existantes) la construction dramatique et prend le pas sur elle. C’est d’ailleurs par la musique que Marthaler est entré dans le théâtre. Ses premiers spectacles furent des soirées musicales : en 1980, INDEED réunissait dans une usine un quatuor à cordes, une claveciniste et trois acteurs, et consistait en un collage de textes dadaïstes (notamment de Kurt Schwitters) entrecoupés de textes trouvés dans des trains (prospectus, publicités, etc.). Pensons aussi à cette « action » musicale, dans le cadre du Minimal-Art- Festival de Zurich : un pianiste jouait 840 fois de suite VEXATIONS d’Éric Satie dans une pharmacie ouverte jour et nuit, au milieu de clients pour la plupart non avertis. Puis Marthaler apprit ( selon ses propres dires ) le théâtre comme compositeur de musiques de scène pour d’autres avant de finalement devenir le metteur en scène que l’on connaît. Chez lui, la forme musicale n’est pas un ajout à la représentation théâtrale : elle lui préexiste et la sous-tend – c’est la théâtralité qui est venue s’injecter dans une nature musicale première. Et la choralité fonde ses spectacles, constructions rythmiques et véritables partitions à plusieurs voix.

«…je n’aime pas les acteurs qui entrent en scène pour leur grand monologue, ou pour une scène de duel, qui gesticulent et s’excitent sur scène pour finir dans les bras l’un de l’autre en pleurant. Je n’aime pas le théâtre dans ce sens-là. Mais quand on n’a pas tout ce mouvement ? C’est une chose incroyable d’arriver dans des espaces où des gens sont assis ou attendent — qu’ils espèrent continuer leur voyage ou qu’ils espèrent la fin. Ce sont des moments immensément théâtraux. Il n’y a d’ailleurs pas qu’en Suisse qu’on peut voir ça : partout, à Berlin aussi, dans certains cafés, dans tous les espaces où des gens sont assis, à bonne distance les uns des autres. Parfois quelques phrases sont lâchées, puis à nouveau le silence. Puis à nouveau une phrase. Ce sont souvent des choses tout à fait banales, mais toute cette structure est pour moi terriblement théâtrale. Quand une phrase rompt ce silence, elle prend une signification énorme. Quand on entend des mots comme « Ah » ou « Il est tellement con », on ne peut pas s’empêcher de rire, parce qu’on se demande comment il se fait qu’une phrase aussi bête soit placée avec autant de netteté. Quand on songe qu’ils sont restés assis aussi longtemps, qu’ils ont réfléchi aussi longtemps à une phrase comme ça, avant de la dire, c’est évidemment doublement triste ; mais peut-être est-ce juste une minuscule éruption volcanique, et il en sort quelque chose de complètement différent de ce qu’on pouvait attendre. C’est quelque chose qui me fascine dans le théâtre. Dans ce sens, on ne peut pas se contenter de laisser les gens debout, et c’est pour cela qu’il y a toujours [dans mes spectacles] des chaises, des tables, des bancs (…), des lits. Ce sont des situations dont on ne pense jamais qu’elles sont faites pour le théâtre. » (C. Marthaler, entretien, 1994)

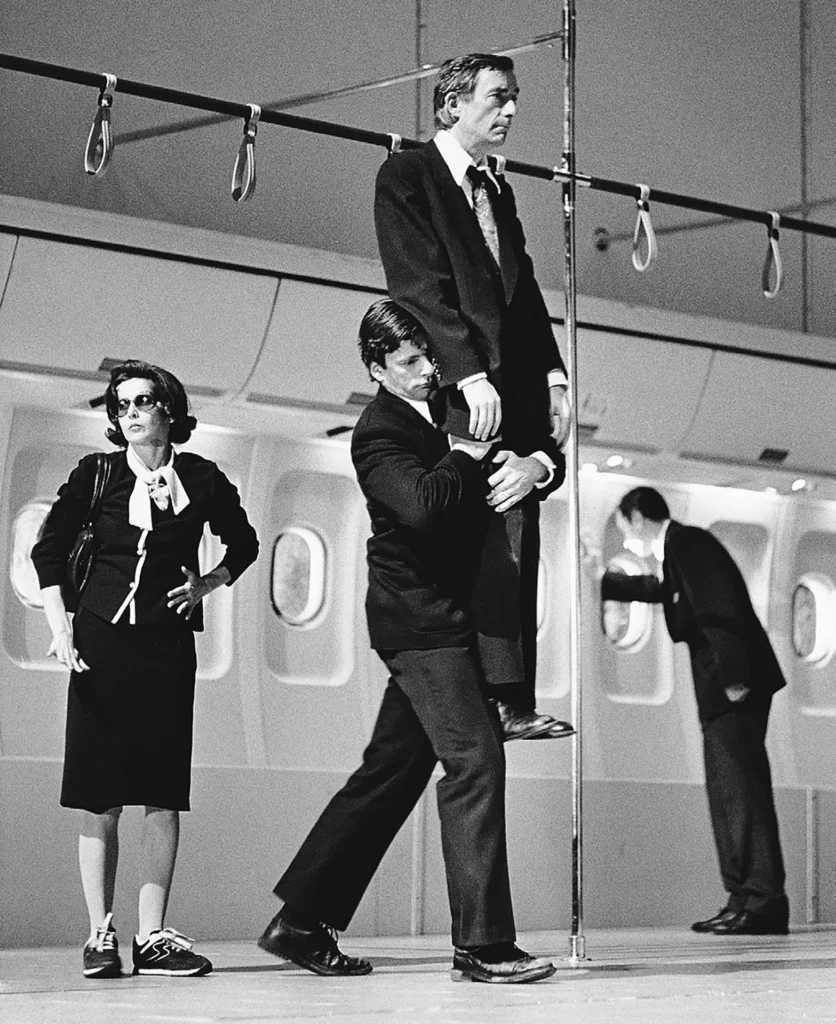

La scène n’est pas, chez Marthaler, un lieu que l’on traverse et où l’on représente un conflit. C’est un lieu où l’on est, en attente, dans un temps suspendu ou, plus encore, interrompu. Les personnages y sont réunis, comme par hasard, dans de vastes espaces clos (créés par Anna Viebrock), espaces d’attente – hall, salle d’attente, salle à manger, cabine d’avion équipée de poignées d’autobus… –, dans un rapport qui inverse celui de la crise et de l’action dramatique. « Ses personnages s’esquivent. Ils ne voudraient même pas être sur la scène. Dès qu’on les entraîne dans une action quelconque, ils sont gênés et essayent de s’éclipser » ( S. Carp ). Cette nostalgie de l’effacement – glissement hors scène ou dilution dans un murmure choral – qui guette les personnages, interroge en retour le spectateur : arrivé comme par hasard, il regarde une communauté qui semble l’avoir précédé. Chez Marthaler, ce sont les spectateurs qui entrent, non pas les personnages. Ceux-ci sont déjà là, ils attendent, ils espèrent, ils répètent les mêmes actions dans une sorte de désœuvrement, troué par moments d’accélération lorsqu’ils répondent, dans des bouffées d’activité pavloviennes, à des consignes ou des signaux anonymes. Dans MURX, les pensionnaires d’une improbable entreprise collectivisée se lèvent comme un seul homme à l’appel d’une sirène, sommés de gagner les lavabos puis de reprendre sagement leur place à table. La répétitivité fonde le comique et la mélancolie, rythmiquement. Les instants de rupture, qui scandent le temps sous l’effet d’une main invisible, sont « orchestrés » peu à peu en rituels et réintègrent ainsi le continuum tout-puissant de la durée. La répétitivité permet également une harmonie de l’ensemble, dont chaque partie, prise isolément, semble pourtant désaccordée, comme une bulle d’autisme coupée du reste. Le rythme musical invente une langue physique, plastique, partagée par une communauté en deçà de toute communication. « Par ses rythmes, il raconte un état d’âme collectif prenant la forme d’un cauchemar névrotique. ( … ) Les personnages attendent, la vie durant, quelque chose qui ne leur arrive jamais. Les personnages répètent toujours les mêmes actions, comme soumis à un accord névrotique commun. Parfois des troubles dramaturgiques se produisent suite à la chute d’un pot de fleurs ou d’un verre ; puis tout le monde retombe dans le même état d’âme dévoué » ( S. Carp ). La structure musicale des spectacles de Marthaler dessine ainsi une ambiance, une couleur, une humeur. C’est la lenteur, traversée de soubresauts, d’emballements momentanés, qui la caractérise : une dramaturgie de l’état, plutôt que de l’action. Et le chœur, chez Marthaler, c’est celui créé par un temps arrêté (au fond de la scène de MURX figurait l’inscription « Pour que le temps ne s’arrête pas » ; les lettres mal fixées se détachaient et tombaient au fil du spectacle): un temps étale, troué d’éruptions.

On y chante par moments, seul ou ensemble. Les spectacles de Marthaler pourraient apparaître ainsi comme des comédies musicales désaffectées : minées par les couacs, les ratages, les dérapages… Et les chutes : on y tombe souvent – c’est même une « spécialité ». La chute rapproche, et différencie à la fois : chacun a sa manière de tomber, mais sous l’effet de l’incident extérieur – tangage du navire ( LA NUIT DES ROIS ) ou appel d’air ( LES SPÉCIALISTES ) – on tombe ensemble. Et la chute est au fondement du burlesque marthalerien, burlesque redoublé par l’impassibilité de ses personnages ballottés mais insubmersibles, construisant ainsi le paradoxe d’une gravité légère, celle de ces chœurs désœuvrés.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)