Aux quelques personnes qu’il m’arrive parfois d’envier, appartient Einar Schleef. J’admire la liberté avec laquelle il aborde les contraintes auxquelles l’expose son talent. Son talent lui vient de l’empire des mères, qui est l’empire des nécessités. (…)

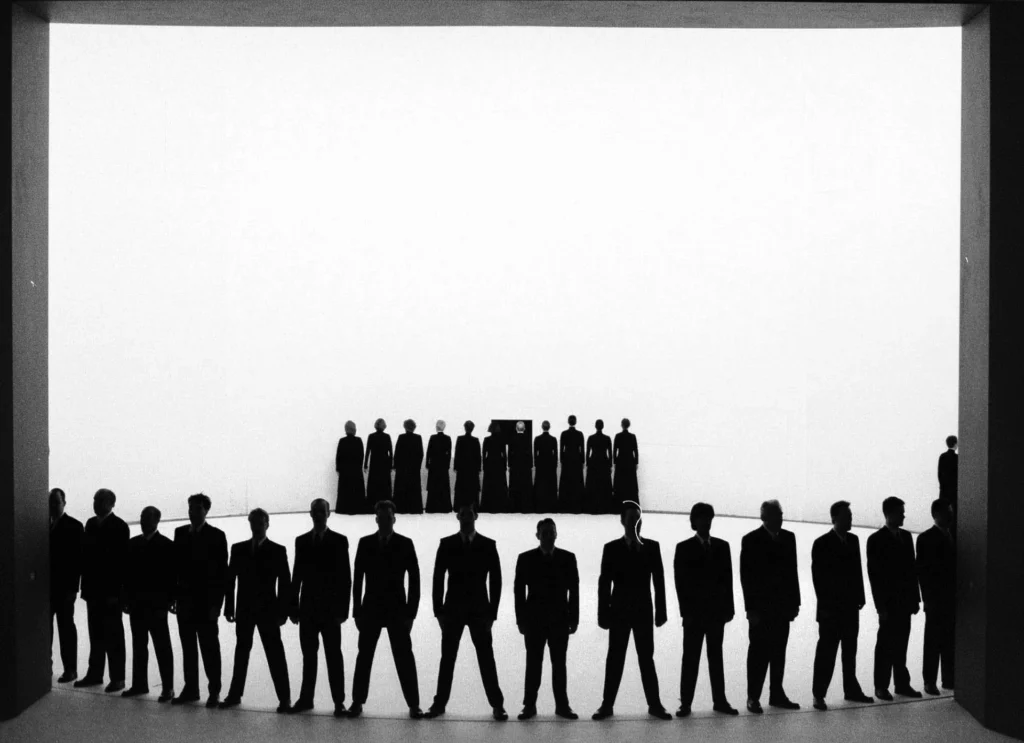

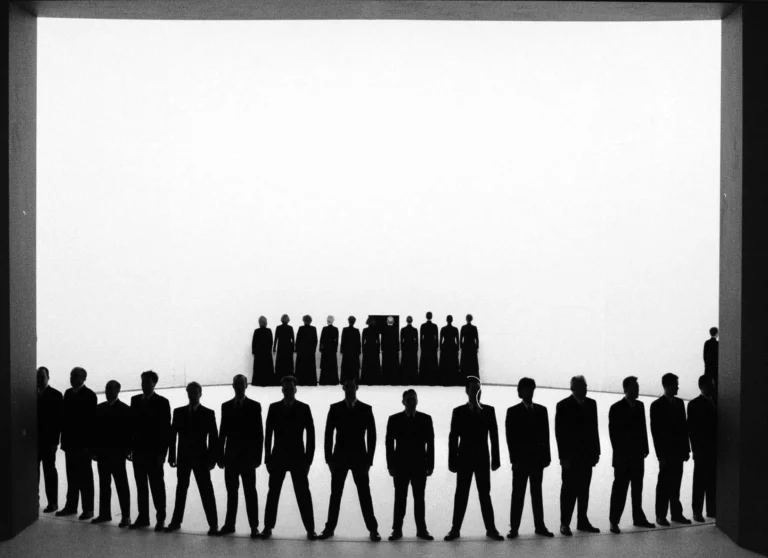

Son théâtre : un nouvel espace de jeu entre Eschyle et la culture pop, qui fait du chœur le protagoniste – parce qu’il ne peut accepter l’idée d’un protagoniste né de l’asservissement de la femme.1

Heiner Müller.

EINAR SCHLEEF, homme de théâtre exceptionnel et géant fragile, connut une existence marquée par la solitude, la résistance, l’inquiétude, le goût voire le besoin vorace d’excès de toutes natures et l’insatiable soif d’absolu – un trajet, parfois grotesque, toujours tragique, qui relate l’histoire d’un artiste sans domicile fixe, ses errances, son exil permanent et, finalement, son triste retour au bercail.

Né en janvier 1944 à Sangerhausen, Schleef vient d’une contrée est-allemande où les mythes sont toujours vivants. Malgré l’opprimante pauvreté de ce pays, qui incite le jeune Schleef à partir, le sol miséreux qu’il laisse derrière lui, tel un paradis perdu, restera à jamais ancré en lui. Il emporte avec lui la violence d’un amour de et pour la langue – la langue maternelle et, surtout, la langue-mère, langue de la mère, rocailleuse et drue, si profondément liée à cette région… Hanté par le souvenir de la langue2, de la mère, de ces mythes de son enfance, Schleef se jette à corps perdu dans le théâtre, à la recherche d’une nouvelle famille, d’un lien, d’un refuge – d’un idéal et de nouveaux dieux…

L’artiste est fasciné par la tragédie. Il est frappé par l’idée que « l’éviction de la femme et l’éviction du chœur sont intimement liées à l’expulsion de la conscience tragique, comme si la conscience tragique, revenant sur scène, s’avérait un domaine féminin et constituait par cette prétention même l’essence de notre conflit continuel,» écrit-il dans son essai monumental DROGUE, FAUST, PARSIFAL. « La tentative – menée à l’encontre des classiques – de faire revivre l’idée du chœur antique, de parvenir à réintroduire la femme dans le conflit central, a été pratiquée par beaucoup de gens de théâtre, mais ces essais échouent face aux changements incessants des situations politiques (…). Ainsi se répète cette constellation antique où Électre se retrouve, la nuit, devant le palais, ce palais où elle est née, qui l’a rejetée. Elle y revient, par soif de vengeance et de meurtre. Derrière elle se dressent les dieux, également exclus, qui demandent à entrer : et leurs cris emplissent la demeure.3 »

Schleef, de façon obstinée et inlassable, réintroduira la femme et le chœur au centre de son théâtre tragique.

Einar Schleef – metteur en scène, scénographe, peintre et auteur – a vécu dans et avec le théâtre. Il n’a pas simplement fait du théâtre, il s’est essayé, s’est cherché au travers du théâtre pour ( s’ ) accomplir, pour réaliser sa vision du théâtre.

Karl von Appen, scénographe de Bertolt Brecht, accepte le jeune homme rebelle dans sa classe à l’Académie des Arts à Berlin. À vingt-huit ans, Einar Schleef réalise sa première scénographie à la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz4 et un an plus tard déjà, en 1973, il se retrouve au Berliner Ensemble où Ruth Berghaus5 tente d’insuffler un renouveau artistique en misant sur de jeunes talents. Heiner Müller y est alors dramaturge. Schleef trouve un complice en un autre artiste de sa génération, B. K. Tragelehn. Ensemble, ils signent trois mises en scène pour lesquelles Schleef crée également la scénographie : KATZGRABEN de Strittmatter, L’ÉVEIL DU PRINTEMPS de Wedekind et MADEMOISELLE JULIE de Strindberg. Mais MADEMOISELLE JULIE outrepasse toutes les limites esthétiques et idéologiques du « réalisme socialiste » : la scène est vide, la salle même est traversée par une passerelle6 ; le jeu est poussé jusqu’aux extrêmes du grotesque ; soixante jeunes envahissent la scène en dansant au rythme d’un groupe rock qui accompagne la scène d’amour centrale – au cours de la scène, ils matent, puis attaquent le couple : agression, viol. À la fin, Julie s’en va, passant par-dessus la tête des spectateurs, en empruntant les dos des sièges du parterre, pour sortir par la grande porte. Pour Schleef, ce n’est pas là un chemin qui la mène à la mort, mais à l’incertitude du futur – une métaphore du chemin qu’il empruntera lui-même en 1976 : après quelques représentations, MADEMOISELLE JULIE est interdite. Il n’y a plus de travail pour Schleef, ni au Berliner Ensemble, ni dans aucun autre théâtre en RDA. Et à la fin d’un engagement inachevé7 àVienne, Schleef décide tout simplement de ne pas rentrer. Il s’établit à Berlin-Ouest. Un virage difficile : il lui faudra attendre dix ans avant de pouvoir continuer son travail théâtral.

Son activité artistique, réduite à la solitude, ne se tarit pas pour autant : Schleef s’adonne à la peinture, à la photographie et à l’écriture. En 1980 et en 1984, paraissent les deux tomes du roman monumental qu’il a consacré à la vie de sa mère. Il publie également plusieurs nouvelles et des pièces de théâtre.

Après de vaines tractations avec plusieurs théâtres, finalement, en automne 1985, Schleef trouve en Günther Rühle, le nouveau directeur du théâtre de Francfort8, un homme prêt à parier sur lui, qui relève le défi proposé par ce perturbateur. En cinq ans, dans ce lieu symbolique ancré dans la ville de naissance de son père, Schleef, le créateur exilé, réalisera six mises en scène. Rühle se souvient : « Il (…) intensifiait, épaississait, agrandissait la réalité et donnait une forme à sa surcharge. Il alourdissait le trait, donnant du volume à ses impressions. Il est devenu également son propre dramaturge, offrant de nouveaux contenus à des pièces usées, de nouvelles formes à des pièces tortueuses, il pensait en termes d’espace, de corps, de mouvement et de langue et, partant de là, il créait des images (…). Ses mises en scène devenaient une projection de ce qu’il percevait dans les textes. Il ne s’agissait pas d’«adaptations », mais de trans-formations qui préservaient les textes. Son érudition aiguisait son « regard différent ». « Changer les perspectives », demandait Nietzsche ; Schleef le (com)prit comme une mission. Il avait tout dans sa main : le choix des pièces, la scénographie, le costume, la musique, la chorégraphie, la mise en scène. (…) Schleef avait le « regard antique », son schéma de base était la tragédie antique, la confrontation entre chœur et protagoniste, le pathos dialectico-rhétorique de leurs combats, la figuration abstraite de leurs personnages, le fond musical des voix, la statique dynamique des scènes, l’alternance entre rituels collectifs et monologues au centre de la scène. Même dans les formes tardives du drame bourgeois – dans AVANT LE LEVER DU SOLEIL de Hauptmann, dans PUNTILA de Brecht – il décèle cette structure de base. Ainsi contaminé par les grandes formes des Anciens, il a introduit des techniques expressives qui, presque perdues dans le théâtre bourgeois, sont encore conservées dans l’oratorio, dans l’opéra : les arias, les duos, les trios, les chœurs lyriques ou syncopés, voire martelés, les chants enflés et les sonorités singulières ; ses mises en scène vivent de la composition des voix, d’un parler presque fugué, de phrases dé-rythmées et multipliées, d’intensifications orgiaques des mouvements, sons et mots : des chorégraphies de groupe, des solos acrobatiques furent insérés, comme s’il s’agissait de jeux éclairant le jeu. On fait l’expérience de la vigueur de corps masculins, de l’élégance de corps féminins, jeunes et matures, mais aussi de la misère de corps vieillissants. Parmi ces options, beaucoup furent poussées jusqu’à l’épuisement. Au développement du jeu discipliné, organisé à l’extrême, correspondait la maîtrise des dimensions et des distances spatiales, à la monotonie [délibérée] il opposait l’esthétique raffinée des costumes et des voix. Ainsi, ses mises en scène de Francfort devinrent des événements acoustiques et rythmiques du corps et de l’espace, transposant les œuvres de manière obstinée et indocile pour donner la totalité d’une grande image vivante. » 9

En 1986, Schleef commence sa première saison à Francfort par la mise en scène de sa pièce MÜTTER ( MÈRES ), constituée et écrite à partir de SEPT CONTRE THÈBES d’Eschyle et des SUPPLIANTES d’Euripide. Mais Schleef inverse l’organisation temporelle du mythe : le deuil des morts précède la tragédie dans laquelle on déclare la guerre – et renforce ainsi le caractère inéluctable de la spirale qui mène de la guerre à la mort et du deuil au meurtre et à la vengeance. Les mères, femmes en deuil, gardiennes de la mort – et de la vie –, d’abord soumises en tant qu’émigrées, servantes ou balayeuses du temple, deviennent, au fur et à mesure du développement dramatique imposé par Schleef, incitatrices furieuses d’une nouvelle guerre, pour finir, elles-mêmes ouvrières en uniforme gris… main d’œuvre de l’industrie d’armement ?

Pour cette production, Schleef engage soixante femmes, en grande partie des actrices non profession- nelles, souvent étrangères venant de tous horizons culturels, qui constitueront le chœur. Après dix représentations, la pièce est retirée du programme. « La principale cause du scandale était ce rituel de deuil des mères, lorsqu’elles pleurent les fils qu’elles ont elles-mêmes envoyés à la guerre. Elles s’y adonnaient jusqu’à ce que la salle se soit vidée de moitié10 », résume le dramaturge Carl Hegemannn. « Les gens sortaient et disaient : ce n’est plus du théâtre. Et c’est vrai, ce n’était pas du théâtre, c’était l’exécution d’un rituel » poursuit-il. « Sur scène, s’exprimait tout simplement le chagrin et ce, à travers des sonorités que l’on entend peut-être encore dans des campagnes, quelque part en Turquie ou en Grèce. (…) Schleef a mis la réalité sur scène. Il a donné à voir des événements qui n’étaient pas joués. Il a profané le rituel. C’est dans ce sens que les gens avaient raison de dire que ce n’est plus du théâtre.11 »

Schleef, en transgressant les limites du théâtre et de la théâtralité, décale les limites du réel, de la réalité.